En l’an de grâce 1794, la France est plongée dans un sombre abîme d’angoisse et de méfiance, conséquence directe du régime de la Terreur instauré par le Comité de Salut public. La vie à Paris n’est plus que surveillance, dénonciations, et exécutions en série. La population vit dans un silence alourdi, interrompu seulement par les sinistres rouages de la guillotine, cette « sainte lame républicaine » érigée en symbole d’une justice expéditive. Le moindre bruit peut être une patrouille de la Garde nationale, et les soldats, comme nous, n’ont de cesse d’inspecter chaque coin de rue, chaque porte, à la recherche du moindre soupçon de trahison. La capitale, autrefois bruyante et pleine d’effervescence, est devenue un dédale de silence et de murmures, où la peur se terre derrière chaque visage.

Les déplacements sont strictement réglementés, et les citoyens ne sont plus libres de circuler. Le passeport, autrefois réservé aux voyages lointains, est maintenant exigé même pour franchir quelques rues. Pour chaque déplacement, un contrôle est imposé ; le moindre retard, la plus petite hésitation attire l’attention de la milice républicaine, et l’on ne peut s’empêcher de scruter chaque visage, craignant une expression de suspicion. Car sans le certificat de civisme, délivré par les autorités locales et attestant d’un comportement « républicain », tout citoyen devient un potentiel ennemi de la Nation. Cette absence d’attestation suffit à éveiller la méfiance et ouvre la porte à l’accusation.

Robespierre, figure omniprésente de la Révolution, a instauré un système de surveillance redoutable. La police secrète guette le moindre mouvement, et les espions de la République se fondent parmi la foule, dans les tavernes et les marchés, à l’affût du moindre mot d’esprit, de la moindre critique. Les dénonciations pleuvent, motivées par l’argent ou la peur d’être accusé à son tour. Parfois, il suffit d’un regard échangé de travers, ou d’un geste perçu comme irrespectueux envers un symbole républicain, pour se voir emmené sans autre forme de procès.

En novembre 1793, alors que la Garde nationale poursuit son travail, une arrestation retient l’attention de la troupe. Le comte Benoît, père de Mélodie – la bien-aimée de Pressi – est jugé suspect et accusé de « crimes contre la République ». Pressi, déchiré entre son devoir de soldat et son amour pour Mélodie, assiste, impuissant, au sort réservé au comte. La peine est prononcée, implacable : il sera conduit à l’échafaud. Le jour de l’exécution, Paris se réveille dans une atmosphère lourde et suffocante. La foule est dense autour de la place, où les exécutions sont devenues un spectacle quotidien. Mélodie est inconsolable, son visage marqué par le désespoir, et Pressi, incapable de la réconforter, est envahi par un sentiment de culpabilité. Cette exécution, pourtant semblable à tant d’autres, résonne d’une cruauté particulière dans le cœur de la troupe.

Les jours passent, et la Garde nationale poursuit son rôle. Chaque jour semble être un nouvel acte dans cette tragédie sans fin. Les patrouilles de surveillance, les contrôles de certificats de civisme, et les rondes incessantes dans les ruelles étroites de Paris deviennent une routine oppressante, une sombre mélodie dont il est impossible de se libérer. La suspicion s’est ancrée dans le quotidien ; personne ne peut dire qui sera le prochain à être accusé, et chacun cache désormais ses pensées les plus profondes, car une simple parole, un geste mal interprété peuvent mener à la guillotine.

02/06/1794 – Nuit Pluvieuse aux Catacombes de Paris

La pluie frappait le pavé avec une insistance désespérée, son bruit un écho déformé dans les ruelles étroites de Paris, où l’obscurité semblait se gaver des nuages lourds qui s’étaient abattus sur la ville. L’air était lourd, saturé d’humidité, une chaleur suffocante qui collait les uniformes aux peaux trempées des soldats. Les éclairs déchiraient l’horizon, leur lumière bleutée se reflétant sur les rues boueuses, tandis que l’orage gronde au loin, une promesse d’une violence imminente.

La troupe du sergent Renault se tenait dans l’ombre, près des catacombes, dans cette zone oubliée de la capitale, à l’écart du monde en effervescence de la révolution. La rue, d’ordinaire si bruyante, était déserte, une étrange quiétude régnant, à peine perturbée par les gémissements du vent et le fracas lointain de l’orage qui s’approchait.

Des silhouettes misérables, des pauvres hères, se tenaient près des murs, leurs regards vides, leurs mains tendues vers les soldats, cherchant un peu de travail, une bourse, un miracle. Mais les regards des soldats se portaient ailleurs, fixés sur les charrettes qui approchaient lentement. Ces charrettes noires, comme des ombres mouvantes, roulaient dans la nuit, tirées par des chevaux lents et fatigués, leurs crins collés sous la pluie battante. Les roues grinçaient sur les pavés humides, comme des plaintes sourdes. C’était une scène à la fois familière et étrange, une scène qui ravivait des souvenirs fugaces d’un passé révolu, il y a cinq ans, lorsque les mêmes charrettes étaient apparues pour la première fois, annonciatrices d’un sinistre destin.

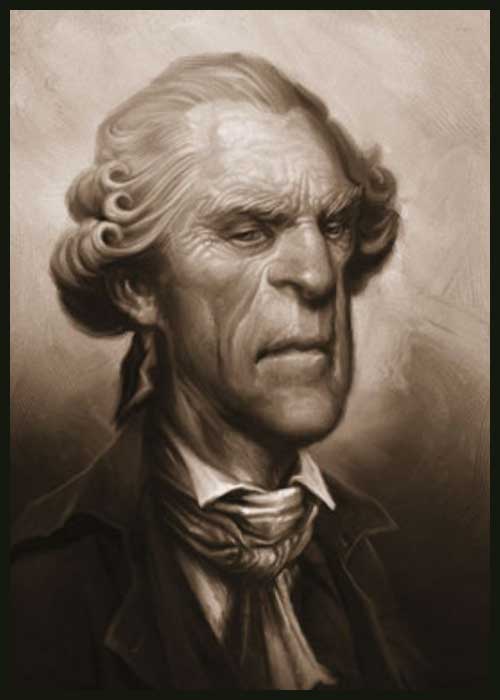

À leur tête, le docteur Rigaut, l’homme autrefois infatigable et autoritaire, n’était plus qu’une ombre de lui-même. Sa silhouette était fluette, son visage émacié, marqué par une fatigue qu’aucune nuit pluvieuse ne pourrait effacer. Il avait perdu la vivacité qu’il avait autrefois, cette énergie qui semblait autrefois suffire à éclairer les ténèbres de ce monde malade. Il portait un manteau trop grand pour lui, ses gestes lents et maladroits trahissant l’ampleur de son changement. Sa voix, lorsqu’il donna l’ordre aux ouvriers de décharger les charrettes, semblait plus faible, étouffée, comme si elle venait d’un autre monde.

Les ouvriers, eux, étaient des ombres. Leur visage était dissimulé derrière de lourds sacs de jute, une protection contre la pluie, mais aussi contre toute humanité. Leurs gestes étaient rigides, mécaniques, comme ceux d’automates privés de leur volonté. Ils descendaient les ossements des charrettes, un à un, avec une précision morbide, sans jamais croiser les regards des soldats, absorbés dans une tâche qui semblait aussi ancienne que la mort elle-même. Leurs mains étaient sales, leurs yeux vides, et la lourde pluie semblait les engloutir sans un mot.

Seul le cocher, un homme d’apparence ordinaire, semblait être resté intact. Il se tenait à l’écart, veillant sur les chevaux et surveillant la scène d’un œil morne. Son visage ne portait aucune trace d’émotion, seulement une lassitude profonde, comme s’il avait vu ces scènes trop de fois pour s’en étonner encore. Il était là, à son poste, et c’était tout.

Rigaut, sans prêter attention aux soldats, s’avança vers les ouvriers et leur donna des ordres, les encourageant à accélérer leur travail. Il semblait pressé, comme s’il avait quelque chose d’urgent à faire.

Rigaut s’arrêta brusquement, ses yeux balayèrent les pauvres hères qui se tenaient à l’écart, trempés et pleins d’espoir. Il se tourna vers le sergent Renault avec un geste abrupt, presque agacé.

— Dégagez-les, Sergent, dit-il d’une voix cassée mais autoritaire. Ces misérables n’ont pas de place ici. Ils ne servent à rien. Pas de travail pour eux. J’ai déjà mes ouvriers. Ces charrettes n’attendent pas.

Le sergent acquiesça, un peu déconcerté par l’irritation soudaine de Rigaut, mais il n’osa rien dire. Il fit signe aux soldats, qui, sans un mot, commencèrent à disperser les pauvres hères, les éloignant de l’entrée des catacombes, guidant ceux qui n’avaient d’autre choix que de se soumettre à la volonté de ce docteur devenu fantomatique. Les silhouettes misérables s’éloignèrent sous la pluie battante, s’effaçant dans l’ombre, comme des spectres qui n’avaient plus de place dans ce monde.

Et c’est à ce moment-là que Rigaut tourna son regard vers la troupe, un éclat de reconnaissance fugace traversant ses yeux.

— Ah… vous, Hugel… murmura Rigaut d’une voix presque indifférente. La troupe qui a capturé le comte Fénalik. C’est vous, n’est-ce pas ?

Hugel, la poitrine gonflée d’une fierté naïve, hocha vigoureusement la tête. Il se précipita vers Rigaut, une chaleur sincère dans ses yeux, une gratitude enfantine pour l’homme qui, il le croyait, l’avait sauvé à deux reprises de la mort.

— Oui, docteur, c’est nous ! Vous savez, vous m’avez sauvé la vie, deux fois ! Et je ne l’oublierai jamais, jamais !

Rigaut répondit d’un sourire triste, sans chaleur, qui n’atteignait même pas ses yeux, comme si ces mots avaient perdu tout sens pour lui. Il esquissa un léger hochement de tête, puis, sans un mot de plus, se tourna et se dirigea vers la bouche noire des catacombes, disparaissant dans les ténèbres.

Le sergent Renault, tout en observant cette scène, ordonna aux autres soldats de garder l’entrée des catacombes, veillant à ce que personne ne s’aventure trop près. Un silence étrange s’installa alors, lourd et pesant, comme si quelque chose d’invisible se tissait autour d’eux.

Curieux et perplexes, les soldats s’approchèrent du cocher. Ce dernier haussait les épaules, ses yeux pleins d’une lassitude infinie.

— Ils viennent ici de temps à autre, expliqua-t-il d’un ton neutre. Ces ouvriers et le docteur Rigaut. Ils apportent des ossements des cimetières et les emportent dans les catacombes. C’est leur travail. Pas plus, pas moins. Rigault ne vient pas souvent, mais ses hommes sont toujours là. Rien de plus.

L’atmosphère était devenue de plus en plus étrange, dérangeante, comme si un voile invisible se refermait lentement sur eux, étouffant chaque pensée rationnelle. Les ouvriers, ces silhouettes déshumanisées, les ombres mouvantes, l’air humide, tout semblait irréel, comme un mauvais rêve qui n’en finissait pas. L’impression que quelque chose échappait à leur compréhension, que l’on leur cachait des vérités inavouables, se faisait de plus en plus pressante. Le ciel, avec ses éclairs brefs et ses bruits de tonnerre, semblait la manifestation de cette tension non résolue.

Vers les ténèbres

Un instant de silence, un frisson glacé qui parcourut la colonne, et la décision fut prise. Sans un mot, le sergent Renault donna l’ordre.

— Allons-y. Descendons à leur suite.

Et ainsi, la troupe se dirigea vers la porte béante des catacombes, prêts à suivre ces ombres qui semblaient les guider vers un abîme sans fond, où la lumière n’avait pas sa place.

Renault hocha la tête en prenant une lanterne, donnant ses ordres d’une voix basse et mesurée. Hugel et Dupois se munirent eux aussi d’une lanterne, la flamme tremblotante projetant une faible lumière sur leurs visages. Le sergent leur fit signe de le suivre, et ils s’engagèrent ensemble dans le sombre escalier en colimaçon qui s’enfonçait dans les entrailles de la terre.

L’atmosphère s’alourdit à chaque marche. Le bruit de la pluie battante et des éclats de voix de la rue disparut peu à peu, absorbé par les parois épaisses qui les séparaient de la surface. Le silence les engloutissait, amplifiant le martèlement de leurs cœurs dans leurs poitrines. À mesure qu’ils descendaient, une odeur âcre les enveloppa, un mélange de poussière sèche, de terre humide et de décomposition, émanant des os accumulés dans cet ossuaire.

L’escalier, oppressant, tournait sans fin, comme une spirale vers l’abîme. Les pas des soldats résonnaient, étouffés, et chaque souffle semblait attirer l’attention de quelque chose tapi dans l’ombre. L’air lui-même paraissait plus dense, plus lourd, comme chargé de mille secrets murmurés par les âmes silencieuses qui gisaient là depuis des siècles.

Enfin, ils parvinrent au pied de l’escalier. Face à eux, un fronton de pierre grise, sculpté d’une main habile et terrible, portait une inscription qui s’imposait dans la lueur vacillante de leurs lanternes :

« Arrête, c’est ici l’empire de la mort. »

Ces mots résonnèrent dans l’esprit de chaque soldat, rappelant étrangement la nuit où ils avaient dû affronter le comte Fénalik dans une cave tout aussi lugubre. Un frisson collectif parcourut la troupe. Les souvenirs, longtemps enfouis, revenaient avec violence : les ricanements de Fénalik, l’odeur du sang et de la peur, les ombres mouvantes qui semblaient avoir une vie propre. C’était un avertissement, ou peut-être une moquerie sinistre de ce passé qui les hantait encore.

Ils pénétrèrent dans le couloir, leurs pas se répercutant en échos étouffés sur les murs froids et rugueux. Une étrange sensation d’isolement les saisit alors, comme s’ils avaient franchi la frontière du monde des vivants pour entrer dans celui des morts. Les ténèbres autour d’eux semblaient vivantes, mouvantes, et la seule lumière venait de leurs lanternes. Mais soudain, au bord de leur champ de lumière, les premiers ouvriers apparurent.

Ils étaient là, au fond du couloir, masqués de leurs sacs de jute, comme des spectres sans visage. Leur silence, leur lenteur mécanique, leur inhumanité les frappèrent avec la force d’une révélation. Il n’y avait pourtant pas d’autre source de lumière que celles de leurs lanternes. Comment les ouvriers, et Rigaut avec eux, pouvaient-ils travailler ainsi, comme si la lumière éclatait pour eux seuls ?

Les soldats échangèrent des regards tendus, leurs mâchoires serrées, tous ressentant l’inexplicable malaise qui flottait dans l’air. Il était trop tard pour reculer. Poussés par un sentiment qu’ils ne pouvaient nommer, Renault, Hugel et Dupois avancèrent prudemment, s’enfonçant plus profondément dans cet étrange théâtre où la vie et la mort se confondaient, et où l’indicible les attendait, tapi dans l’ombre.

Pressi, les yeux brûlant de détermination et la mâchoire crispée, s’élança brusquement en avant, dépassant le sergent Renault d’un mouvement rapide et calculé. Son bras s’abattit sur le masque de l’ouvrier le plus proche, saisissant le sac de jute avec une rage contenue. D’un coup sec, il arracha le masque, dévoilant le visage… ou plutôt, l’abomination qui gisait dessous.

Un silence de plomb s’abattit sur la troupe. Ce qu’ils voyaient dépassait tout ce qu’ils avaient affronté jusqu’alors. Là, devant eux, se tenait une figure grotesque, une sorte de cadavre reconstruit, comme un pantin grotesque rafistolé dans un acte de sorcellerie contre nature. La tête, maintenue sur le corps par de grossières sutures, appartenait au comte Benoît, le père de la bien-aimée de Pressi. Mais ce n’était pas seulement son visage ; il avait été fixé sur le corps frêle et inadapté d’une jeune femme, un assemblage monstrueux qui mêlait l’innocence et l’horreur en un simulacre grotesque de vie.

Les autres ouvriers, masqués et silencieux, commencèrent à s’approcher d’eux, révélés lentement dans le halo tremblant des lanternes. L’air semblait se figer, devenu plus dense et saturé d’une odeur de décomposition, de terre et de chair. La compréhension émergeait dans l’esprit des soldats, se frayant un chemin entre horreur et incompréhension : ces ouvriers n’étaient pas humains, pas vraiment. Ils étaient des morts, des condamnés à la guillotine, rafistolés de manière macabre pour reprendre vie, des pantins d’une force indéfinissable et contre nature.

Le sergent Renault rompit le silence, sa voix froide mais assurée, malgré l’angoisse qui lui enserrait le cœur.

« C’est un blasphème… une hérésie… » murmura-t-il, plus pour lui-même que pour les autres. « Quel démon pourrait orchestrer une chose pareille ? »

Mais quelque chose, dans le fond de leurs âmes déjà meurtries par les combats et les horreurs passées, les endurcissait à cette vision abjecte. Ils avaient affronté le comte Fénalik, avaient vu les limites de la folie humaine et ressenti l’ombre pesante de l’indicible. Ici, dans cet empire de la mort, même cette mascarade macabre ne parvenait pas à les briser totalement. Une étrange résilience s’élevait en eux, un instinct de survie qui dépassait l’horreur pure.

Cependant, les autres « ouvriers » commencèrent à avancer, leur démarche rigide, animée d’une agressivité mécanique et implacable. Il n’y avait aucun doute : un combat se profilait. Ces créatures monstrueuses semblaient prêtes à défendre ce lieu des intrus que représentaient les soldats.

La clameur et le chaos de la mêlée s’emparaient de l’espace confiné où la troupe du sergent Renault luttait contre les morts-vivants, ces grotesques caricatures de vie qui se déversaient en un flot continu, oppressant, terrifiant.

Pressi, emporté par la frénésie, s’élança baïonnette en avant, visant l’une des abominations à portée. Mais son attaque échoua lamentablement : dans un mouvement désespéré, la baïonnette glissa de son mousquet, s’échappant dans les airs. La lame passa dangereusement près du sergent, qui fit un bond de côté pour l’éviter de justesse, les yeux écarquillés d’une stupeur mêlée de colère et d’incrédulité.

Juste derrière, Dupois, secoué par la panique, tira sans réfléchir, son coup de feu résonnant dans le vide, faisant à peine vaciller les rangs des créatures grotesques. Leur assaut se poursuivait, implacable, chacun de leurs mouvements envahi d’une lenteur effroyable, comme si la mort leur avait ôté toute hâte, toute crainte.

C’était à moi de prendre l’initiative. Brandissant mon fusil, je me précipitai en avant pour en empaler un de toute ma force. La lame pénétra dans ce qui aurait dû être chair, mais rien ne se produisit : pas de sang, rien qu’une étrange résistance molle, comme si j’avais embroché une matière sans vie, semblable à de la guimauve. Un frisson d’horreur et d’incompréhension parcourut mon corps tout entier, me plongeant dans une terreur sourde.

Une question surgit dans l’esprit de chaque membre de la troupe, lourde et pesante : comment tuer ce qui est déjà mort ?

Le sergent Renault, rassemblant ses forces, leva son sabre au clair et l’abattit dans un cri rauque sur le cou d’un autre mort-vivant. La tête se détacha presque, et la créature s’écroula lourdement, comme un pantin dont on aurait coupé les fils. Autour de lui, Babin, Hugel, et les autres luttaient, chacun à sa manière, contre cet ennemi déroutant.

« Les gars, je vais vous sauver ! » s’écria Hugel avec bravade, tentant de galvaniser ses camarades par sa fausse assurance. Il s’élança au cœur de la mêlée, et, à bout portant, tira sur l’un des êtres au visage couturé. La détonation fut assourdissante, le coup de feu perçant l’air stagnant. La balle fit mouche, et la créature s’effondra, mais l’explosion sonore résonna dans les tympans de Babin, qui tituba, temporairement sourd, secouant la tête pour chasser ce bourdonnement infernal.

Je rassemblai tout mon courage et fonçai à nouveau, baïonnette en avant, visant la tête de la créature suivante. Cette fois-ci, la lame trouva sa cible, et le mort s’écroula sous mes coups. À mes côtés, Dupois, reprenant ses esprits, imitait mes mouvements, enfonçant la baïonnette dans la chair putride de l’un des morts-vivants. Les corps s’empilaient lentement à nos pieds, formant une macabre barrière, mais il en surgissait toujours davantage des ombres.

Chaque coup était une épreuve, chaque créature abattue en appelait une autre. Les lames fendaient l’air dans une succession de gestes rapides et brutaux. Le sergent, sabre en main, visait encore une fois le cou d’un des morts-vivants, mais manqua sa cible, ne laissant qu’une entaille sanglante et inutile. Une masse noire s’élança alors contre lui, le frappant au torse avec une force inhumaine. Renault chancela, vacillant sous le choc, mais il resta debout, le visage tordu de douleur et de détermination.

Dans un élan de furie, Hugel se rua au cœur de la mêlée, frappant l’un des revenants avec une puissance inouïe. La créature explosa en un tas de chairs putrides, projetant des lambeaux grisâtres sur le sol. Sans hésiter, je me jetai également sur un autre, mes mouvements devenus mécaniques, dénués de toute pensée rationnelle. Nous avancions, lentement mais sûrement, à coups de baïonnette, de hache et de sabre, nos bottes écrasant les cadavres amoncelés sous nous. C’était une véritable boucherie, un carnage insensé.

Dupois fut soudainement attaqué par une créature surgissant de l’ombre, mais il esquiva habilement, pivotant pour éviter le coup mortel. Derrière lui, le sergent Renault, rassemblant ses dernières forces, abattit son sabre sur un autre ennemi. Un par un, ils tombaient, ces marionnettes grotesques, mais il en arrivait toujours plus, comme une vague sans fin.

Les coups pleuvaient de toutes parts, frappant, manquant, esquivant. Beaumain fut touché, juste une entaille, rien de grave, mais le sang coulait, la douleur rappelant sans cesse la brutalité du combat. À ses côtés, Babin reçut également un coup, une blessure plus légère encore, mais qui ne faisait qu’ajouter à la fatigue qui pesait sur eux.

Enfin, après ce qui sembla être une éternité, je sentis le dernier sursaut de la bête devant moi faiblir. Dans un cri de rage, je la frappai, ma baïonnette s’enfonçant jusqu’à la garde. Elle s’effondra, se joignant à la montagne de corps immobiles. Autour de moi, les autres abattaient les derniers monstres restants.

Un silence funèbre retomba sur la scène. Essoufflés, en sueur, nous contemplions le champ de bataille improvisé, un carnage macabre à nos pieds. La vue de ces corps éparpillés, ces morceaux de chair désarticulée, faisait froid dans le dos, comme un cauchemar éveillé qui marquerait nos esprits à jamais. Mais pour cette fois, au moins, nous étions victorieux.

Ce n’est qu’un court répit, car la troupe sait que l’ennemi peut revenir, même plus nombreux, plus menaçant. Mais le choix s’impose : remonter et quitter cet enfer, ou plonger plus avant, dans les profondeurs morbides de cette terreur inconnue, à la recherche du Dr Rigaut. Le sergent Renault, la mâchoire serrée, rompt le silence en quelques mots secs.

« On continue. »

Les regards échangés sont fatigués, mais résolus. Un par un, les hommes se rangent derrière Renault, et ils s’enfoncent plus loin dans ce labyrinthe d’ossements. Chaque pas résonne dans cette nécropole souterraine, et le craquement des os sous leurs bottes ajoute à la lourdeur suffocante de l’atmosphère.

Au bout de quelques minutes, les murs de crânes se changent en visions cauchemardesques : des corps moins décomposés, certains conservant encore des lambeaux de chair putréfiée. L’odeur est insupportable, une peste invisible s’insinue dans chaque inspiration, et Babin, le visage blême, murmure une prière. Beaumain fronce les sourcils en s’approchant d’un crâne presque intact :

« Regardez ça ! » Murmure-t-il.

Gravé avec une précision grotesque sur le front de cette tête décharnée, un motif complexe s’étend en arabesques hypnotiques, une rosace sinistre, un symbole dont la perfection géométrique contraste avec l’horreur environnante.

Pressi s’approche et, avec un frisson de dégoût, tire son couteau et commence à découper prudemment la peau de la tête pour conserver le motif. « C’est morbide… mais ça pourrait nous être utile. »

Babin l’observe, et soudain un éclair de compréhension traverse son regard. « Attendez… Ce symbole… Je l’ai déjà vu, dans un vieux manuscrit… C’est d’origine orientale, lié à des rites de vie, de mort, et peut-être même de réincarnation. Mais ici… » Il s’interrompt, troublé, comme si les mots refusaient de sortir. Ce qu’ils ont sous les yeux défie leur entendement.

L’avancée de la troupe s’effectue dans une atmosphère d’étouffement grandissant. À chaque pas, l’obscurité semble s’épaissir, les murs étroits des catacombes se resserrent autour des hommes. Les passages se multiplient en un enchevêtrement de galeries ténébreuses, et la crainte constante de se perdre s’installe, l’angoisse de ne jamais retrouver la sortie si la folie venait à les happer. Pourtant, chacun, le regard dur, continue d’avancer. Ici, dans cet antre qui ressemble aux entrailles de l’enfer, ils sont résolus à découvrir la vérité, même si elle doit les mener à leur perte.

Alors qu’ils progressent en silence, une étrange lueur apparaît au ras du sol, une lumière mauve, spectrale, qui semble s’insinuer dans chaque recoin. Elle n’est d’abord qu’un soupçon, une fine couche de poussière irréelle qui flotte comme une brume rampante. Mais à mesure qu’ils avancent, cette lueur gagne en intensité, et avec elle s’élève une sensation dérangeante, presque vivante. Elle monte, d’abord aux chevilles, puis atteint les genoux, un nuage de poussière mouvant qui lévite sans aucune brise. Chaque particule semble animée d’une énergie macabre, comme un champ invisible, une force inquiétante qui se propage dans l’air lourd et vicié.

« Tenez-vous prêts, » murmure Renault d’une voix tendue, les yeux rivés sur ce phénomène qui les enveloppe peu à peu.

Au moindre geste, au plus léger pas, la poussière se soulève en volutes menaçantes, tourbillonnant autour de leurs jambes comme des dizaines de minuscules serpents de cendre et d’os. La troupe sent alors un impact étrange, léger mais incisif, sur leurs bottes et le bas de leurs pantalons. La poussière, composée de débris d’os réduits en une poudre aussi fine qu’aiguisée, leur perce la peau comme des aiguilles, leur infligeant une légère douleur lente et lancinante.

Puis Renault, les sourcils froncés, tend soudain l’oreille. Il lève la main pour signaler à la troupe de s’arrêter. « Vous entendez ? » chuchote-t-il, presque inaudible dans l’immobilité oppressante.

Tous se figent, et un léger bruit se fait entendre, un toc-toc insidieux, comme celui de quelqu’un qui clouerait méthodiquement quelque chose, quelque part dans les profondeurs devant eux. Ce bruit, à peine perceptible au début, semble provenir de la lueur mauve elle-même, comme si celle-ci dissimulait quelque sombre secret qui attendait d’être révélé.

Un frisson glacial court le long de la colonne de Beaumain, et il observe autour de lui, cherchant à percer les mystères de cette brume surnaturelle qui les encercle, les pénétrant jusqu’à l’âme. Renault serre les dents, ravalant ses doutes. « On continue, coûte que coûte. »

Ils reprennent leur marche dans cette danse macabre, chaque pas les enfonçant plus profondément dans un cauchemar dont ils sentent les griffes se refermer sur eux.

Pressi, n’y tenant plus, prend la tête du groupe et s’élance avec une ardeur imprévisible dans le nuage de poussière. Autour de lui, la lumière mauve s’épaissit, un brouillard funeste qui se resserre, implacable, jusqu’à l’oppresser. La poussière lui monte au cou, l’entourant comme une gangue empoisonnée, étouffante, et il sent son souffle se raccourcir, son cœur se contracter sous la montée d’une terreur sourde, irrationnelle. Dans un murmure étranglé, il laisse échapper un cri de stupeur, ce son résonnant à travers le silence, empli de l’urgence d’une âme en péril.

À cet appel involontaire, un rire éclate, sardonique, perçant l’immobilité funèbre. Ce rire… glacial et moqueur, il semble provenir des tréfonds même de la lueur mauve, émanent de ce brouillard spectral qui les encercle de plus en plus, un étau infernal qui se referme sur eux. Les hommes, pris dans une mêlée de regards angoissés, fixent cette lumière spectrale, leurs armes prêtes mais leurs poings crispés d’une appréhension croissante.

Et puis, comme un voile se lève au détour d’une courbe de la galerie, ils aperçoivent la silhouette du docteur Rigaut. Figé, horrifié, on reconnaît ce visage familier, jadis un allié dans leur lutte contre le Comte Fénalik, et pourtant… une ombre inquiétante obscurcit désormais son regard. Autour de lui, des ouvriers morts-vivants, difformes et silencieux, se tiennent prêts, leur allure plus affermie, leurs yeux vides d’âme, mais leurs corps mus par une force impie, implacable. Ces créatures semblent dénuées de la faiblesse habituelle des morts, animées par une volonté aussi obscure que la lumière mauve.

Rigaut est courbé au-dessus d’une forme qu’il semble manipuler avec une concentration perverse. Les soldats s’immobilisent, fascinés et horrifiés, tandis que le docteur trace, méthodique, la marque ancienne sur le crâne d’une tête sans vie… une tête qu’ils reconnaissent avec une sidération glaciale. C’est le capitaine Malon. Malon, dont le crâne porte désormais l’étrange symbole !

Une stupeur empoisonnée saisit Beaumain. Le doute et la folie tourbillonnent dans son esprit. Comment le docteur Rigaut, l’homme même qui les avait aidés à abattre Fénalik, a-t-il pu sombrer dans de telles ténèbres ? Est-il devenu l’instrument d’une force encore plus perverse, ou… cette emprise est-elle celle du Comte lui-même ?

Renault, le visage figé par une détermination implacable, élève sa voix dans un ordre bref, mais ferme. « On n’a plus le choix ! » Sa main s’élève, le sabre prêt à fendre cette horreur en deux, et en un éclair, il s’élance vers Rigaut et ses sbires infernaux.

Dans un assaut frénétique, le capitaine se rue dans la masse des morts-vivants, sabre au clair, chaque coup frappé avec la précision et la férocité d’un soldat de campagne endurci. Mais à son horreur, ces créatures, animées par une force ténébreuse, ne s’effondrent pas sous les premières lames. Leur chair semble plus solide, leur présence plus oppressante que celles qu’ils avaient rencontrées jusqu’alors.

Dans le fracas, Beaumain épaule son mousquet, prend une respiration, et tire droit dans la tête d’un des morts-vivants. Le coup porte, mais la créature continue à avancer, semblant à peine ralentie par la blessure. Un frisson de fatigue et d’incrédulité le traverse. Ce combat, ils le comprennent désormais, sera bien plus exténuant et implacable que tous ceux qu’ils avaient livrés auparavant. Pas de repos, pas de répit : ces ennemis sont inhumains et insensibles à la douleur.

« Beaumain ! » rugit Dupois en surgissant à ses côtés, une détermination farouche dans le regard. Il finit, d’un coup habile, la créature atteinte par le mousquet, l’envoyant enfin au sol. Mais déjà, un autre mort-vivant s’avance, bras tendus, yeux vides mais avides de détruire toute trace de vie. Autour d’eux, les silhouettes de ces cadavres ambulants émergent de l’ombre, plus oppressantes, leur simple présence suffisante pour étouffer le moindre souffle d’espoir.

Au-dessus du carnage, un rire sinistre, celui de Rigaut, déchire l’air, comme un couperet maudit. Ce rire, tordu et moqueur, déchire le cœur des soldats, un son aussi strident qu’incompréhensible, envoûtant et oppressant. Il chante des mots gutturaux, incompréhensibles, un murmure sournois qui se faufile dans l’esprit de chacun, tel un poison lent.

Le sergent Renault, au milieu de ce chaos, vacille. Ses yeux s’agrandissent, son corps semble figé, comme si une force invisible le retenait, une lutte intérieure le dévorant de l’intérieur. C’est un combat silencieux, mais visible, un duel d’esprits entre le sergent et une puissance qui dépasse l’entendement humain. Il vacille, mais se redresse, le visage pâle mais déterminé, forçant son esprit à résister à cette attaque sournoise, invisible. Le reste de la troupe regarde, impuissant mais horrifié, ce combat qu’ils ne peuvent comprendre.

Dans un élan de courage, Hugel, sans hésiter, lève son mousquet et vise Rigaut, dans l’espoir de briser ce maléfice. Il tire, mais son coup manque de peu. Babin, à son tour, épaule son arme, mais son tir échoue également. La lumière mauve qui les entoure semble trahir chaque coup, comme un voile maléfique qui distord la réalité. Hugel, sans se laisser démonter, se jette au corps à corps, une détermination farouche dans les yeux, et plante sa baïonnette en pleine poitrine de Rigaut. Mais la lame ressort sans une goutte de sang, comme si elle n’avait traversé qu’une ombre.

Rigaut rit encore, son rire vibrant de plus belle, d’un ton qui s’élève jusqu’à l’extase morbide. Ses yeux, inhumains, se plantent dans ceux de Hugel avec un mépris glacé. Derrière lui, Babin, hache levée, se rue sur Rigaut après que Renault a réussi à terrasser l’un des morts-vivants. Dans un mouvement puissant, la hache s’abat violemment sur le cou de Rigaut, mais elle rebondit comme si elle avait frappé du métal. Babin, stupéfait, recule d’un pas. Dans l’étrange lumière, il aperçoit des formes mouvantes, des crânes noirs qui glissent comme des tatouages vivants, errant sur la peau de Rigaut.

Beaumain se lance alors dans le combat, baïonnette au poing, frappant avec une hargne renouvelée contre les morts-vivants. Dupois l’accompagne, et ensemble, ils frappent sans relâche, mais chaque ennemi abattu semble remplacer par un autre, surgissant des ténèbres comme une marée macabre. Leurs muscles sont épuisés, leurs esprits éprouvés, mais aucun ne cède, chacun luttant dans un acharnement désespéré.

Rigaut, comme diverti par ce spectacle de violence, détourne son attention du sergent Renault et tourne son regard vers Babin, ses yeux luisant de cette étrange lumière mauvaise, cherchant à percer la détermination du soldat. Mais Babin, inflexible, tient tête, un feu indomptable brûlant dans son regard, repoussant cette influence maudite par sa seule volonté.

Le combat fait rage, le rire sinistre de Rigaut flottant dans l’air comme une incantation démoniaque. Ils se battent dans cet enfer, enveloppés de cette lueur malsaine, sans savoir si ce cauchemar prendra fin. Rien n’est gagné, rien n’est perdu : tout est à faire, chaque vie, chaque espoir suspendus au fil de leurs armes.

Merveilleux <3

Merci Yannick … cela fait toujours plaisir !