Le 14 juillet 1789, entre 13h30 et 15h30 :

La situation à la Bastille atteignit son paroxysme. Depuis les hauteurs des murailles, nous étions des témoins impuissants et déchirés par le chaos qui régnait en contrebas.

Les troupes suisses, enrégimentées dans un mutisme de fer, étaient enragées, prêtes à tirer sur la foule qui montait à l’assaut. Une marée humaine, déterminée et en colère, s’approchait des murs de la forteresse, brandissant tout ce qui leur tombait sous la main : piques, bâtons, outils rouillés, vieilles lames. Le crépitement des fusils résonnait dans l’air, chargé de la lourdeur des batailles à venir, tandis que des cris de terreur et de rage perçaient la symphonie de la guerre.

Dupois, posté sur les tours, attendait les ordres du Sergent Renault. L’horreur du moment semblait lui peser plus lourdement que le fusil entre ses mains. Chaque détonation brisait un peu plus son esprit, comme si les balles ricochaient à l’intérieur de son crâne. Vacillant, il se tenait en retrait, en proie à une lutte intérieure, cherchant une issue morale dans ce carnage auquel il ne pouvait se résoudre sans pour autant trahir son uniforme. Ses mains tremblaient, l’arme faussement lourde, et il essayait de se convaincre que ne rien faire était peut-être son ultime acte de dignité.

Pendant ce temps, Hugel, le visage tendu mais résolu, argumentait avec acharnement auprès de Renaut. « On ne peut pas rester là, on ne peut pas tirer sur nos frères ! J’ai une idée… je dois descendre, laissez-moi faire. » Sa voix ne tremblait pas d’imploration, mais vibrait d’une étrange certitude. Renaut l’observa un instant, les sourcils froncés, comme s’il tentait de percer les véritables intentions de son soldat. Finalement, dans un geste silencieux, il acquiesça. Peut-être voyait-il dans les yeux de Hugel cette lueur indéfinissable, une idée folle ou une intuition inexpliquée, qui le poussa à lui donner sa chance.

Hugel descendit les escaliers, le pas rapide, nerveux, en quête de l’issue la plus humaine. S’infiltrant avec précaution dans les rangs du peuple, il devinait la précarité de sa situation. Chaque geste comptait, chaque mouvement devait être précis et juste.

Approchant des barils de poudre, Hugel se retrouva piégé entre deux feux : à gauche, les soldats, tendus, l’arme prête à cracher la mort ; à droite, la foule grondante, sur le point de rompre la digue de sa colère. Les regards se croisaient, lourds de haine contenue. L’air semblait prêt à s’embraser à tout instant.

Soudain, un paysan avança, une arme improvisée à la main, face à un soldat qui levait son fusil. Sans hésiter, Hugel s’interposa, tendant les bras, criant de ne pas tirer, de ne pas tuer. Le soldat, hésitant, le regarda d’un air perplexe. Mais avant qu’il ne baisse son fusil, un coup de feu retentit, et Hugel sentit une balle lui frôler le bras, arrachant un cri de douleur. Le sang coula, chaud et poisseux, le long de sa manche.

Malgré la blessure, il ne céda pas. Hugel ne suppliait pas, il ordonnait presque, parlant d’un ton ferme, déterminé, exigeant que le massacre cesse. Il rappela que les soldats et les paysans étaient tous frères, des hommes qui partageaient les mêmes terres, les mêmes souffrances. Lentement, à force de volonté, il parvint à désarmer les cœurs, à apaiser la tension. Les insurgés reculèrent, certains baissant leurs armes. Finalement, les soldats, exténués et sans issue, abandonnèrent leur position, laissant la foule emporter la poudre, sous leurs regards vides, comme s’ils avaient tout perdu en l’espace de quelques minutes.

Le Sergent Renault, la mâchoire crispée sous la pression, se tourna vers le gouverneur Delaunay. « Gouverneur, vous devez parler au peuple. Si vous n’agissez pas, il sera trop tard. » Delaunay, pourtant, resta impassible, sa dignité coincée quelque part entre son uniforme impeccable et son mépris affiché. « Croyez-vous vraiment que je vais m’abaisser à parler à des vermines ? » répondit-il, un rictus au coin des lèvres. Le contraste entre l’urgence de la situation et l’arrogance glaciale de Delaunay était criant. Renault, malgré son respect pour l’uniforme, n’avait plus le choix. « Gouverneur, si vous n’agissez pas, tout cela retomberait sur vous. Nous avons encore une chance d’éviter le pire. »

Cédant à la pression, non sans dédain, Delaunay finit par accepter de descendre. Escorté par Renault, Beaumain et Babin, il avançait avec une lenteur presque théâtrale, ses pas résonnant dans les couloirs de la Bastille comme un adieu.

Babin et Beaumain, restés en retrait, suivirent alors Delaunay et Renault, mais ce qui devait être une tentative de négociation se transforma rapidement en une fuite désespérée vers les quartiers du gouverneur. Ils avancèrent dans les couloirs, les bruits des combats se rapprochant, alors que Delaunay ralentissait de plus en plus, l’air absent, presque détaché. Les soldats remarquèrent que son pas devenait hésitant, ses yeux fixés sur le sol comme s’il tentait d’échapper à une réalité qui l’écrasait.

Renault, comprenant qu’il se jouait autre chose, le rattrapa vivement par le bras. « Gouverneur, ce n’est pas le moment de faiblir. Vous devez affronter ce qui vient ! » Delaunay se retourna, l’air exaspéré. « Lâchez-moi, sergent. Je vous ai déjà suivi, mais cette mascarade doit cesser. Vous n’êtes pas de taille à me donner des ordres ! » Beaumain et Babin échangèrent un regard rapide. La tension montait, et les cris de la foule s’amplifiaient, se mêlant aux tirs et aux détonations. S’ils ne faisaient rien, tout finirait dans le chaos le plus total.

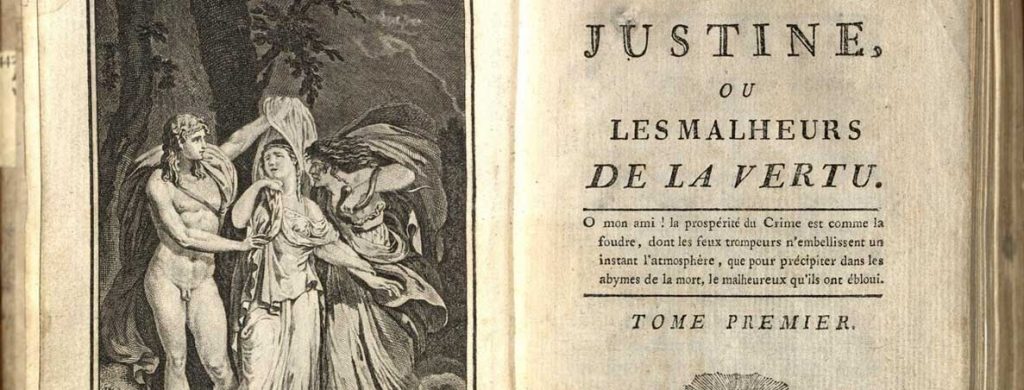

Pressi, quant à lui, se retrouva rapidement pris dans une conversation déroutante avec un prisonnier. L’homme, un écrivain rusé et manipulateur, détourna habilement le sujet de la situation pour entraîner Pressi dans des réflexions beaucoup plus personnils. D’abord légères, leurs discussions prirent bientôt un tour plus intime. La langue de l’écrivain s’affûtait, ses propos devenant plus audacieux. Pressi, encore sous le choc des événements, laissait échapper quelques confessions sur sa fiancée inaccessible, une femme de la haute société. L’écrivain, comme un prédateur flairant la vulnérabilité de sa proie, intensifia ses sous-entendus, flirtant avec le non-dit, puis plongeant sans scrupule dans des propos crus, presque vulgaires.

La tension sexuelle, jusque-là latente, monta progressivement. À chaque mot, Pressi sentait son corps réagir malgré lui, comme si la chaleur de la bataille en dehors s’infiltrait dans ses veines. Les images évoquées par l’écrivain étaient si précises, si crûment détaillées, qu’ils éveillèrent en lui des désirs qu’il croyait endormis. Ses joues brûlaient de honte, tandis que son cœur battait à tout rompre. Il sentit son corps trahi par l’excitation, ses pensées confuses, et cette soudaine montée de plaisir qui l’enivrait le laissait abasourdi. Comment pouvait-il céder à de tils pulsions en un moment pareil ?

C’est cette honte, cette stupeur face à ses propres réactions physiques, qui le ramena à la réalité. La Bastille tremblait sous l’assaut des insurgés, et lui, soldat du roi, était là, à s’enliser dans une conversation érotique, piégé par les paroles vénéneuses d’un homme sans foi ni loi. Pressi se ressaisit, quittant précipitamment la cellule, le cœur battant encore, le corps troublé, laissant l’écrivain seul, toujours captivé par ses propres récits.

Renault, Babin et Beaumain, le ton ferme, haussèrent la voix à l’unisson. « Gouverneur, il n’y a plus d’autre choix. Nous devons descendre et calmer la situation, ou il sera trop tard pour nous tous. » Delaunay, las et résigné, finit par baisser les bras, comme un homme aux arrêts, conscient que son sort se jouait ailleurs. Il accepta, dans une sorte de fatalité, de retourner vers la cour, où l’écho des combats se rapprochait de plus en plus.

Ce ne fut qu’en voyant les batailles se déchaîner de toutes parts, dans un chaos grandissant, que la troupe saisit l’ampleur de son erreur. Les combats, d’abord lointains, se rapprochaient inexorablement, et la pression des événements pesait sur leurs épaules comme une fatalité inéluctable. Les cris des assaillants, les détonations sourdes, tout semblait converger vers eux. C’est à cet instant que le sergent, avec un éclair de lucidité, comprit qu’il ne s’agissait plus seulement de sauver les apparences, mais bien leurs vies. Dans un geste de survie presque instinctif, il décida, avec ses hommes, d’escorter Delaunay vers ses quartiers, prenant conscience que la protection du gouverneur était aussi la leur, dans cette marée humaine prête à tout.

Babin, sentant l’opportunité, retira discrètement son uniforme. Il se glissa dans l’ombre, profitant de l’agitation générale, et se mêla à la masse des insurgés qui s’attroupaient autour des barils de poudre.

Pendant ce temps, dehors, les murs de la Bastille se fissuraient, tout comme les certitudes de ceux qui y résidaient. Les choix s’imposaient. Chaque balle tirée resserrait l’étau autour de nous. Entre l’ordre du roi et la colère du peuple, il nous fallait décider. Allions-nous rester fidèles à notre serment, ou choisirions-nous de rejoindre ceux qui cherchaient la liberté, quitte à trahir la couronne ?

15h30 – 17h00 : La Chute de la Bastille

Dupois errait dans les couloirs de la Bastille, comme un spectre perdu dans un cauchemar éveillé. Les échos des combats résonnaient dans ses oreilles, chaque détonation ébranlait un peu plus ses nerfs, et les cris des hommes mourant dans l’ombre le hantaient. Son uniforme, souillé de poussière et de sang, semblait lui coller à la peau, un fardeau autant qu’une protection dérisoire dans cette marée de violence. Il avançait à tâtons, cherchant ses camarades, égaré entre des cadavres épars et des insurgés déchaînés, lorsqu’un éclat de couleur attira son regard.

Depuis les hauteurs des murailles, il aperçut une silhouette familière : Babin. Mais ce qu’il vit le pétrifia de stupeur. Babin, son compagnon d’armes, se mêlait aux insurgés, aidant à évacuer les barils de poudre. Sans son uniforme militaire, il ressemblait à l’un des leurs. Une trahison ? Dupois serra les poings, partagé entre l’incrédulité et une colère sourde qui le fit trembler. Comment Babin, ce soldat si droit, pouvait-il se ranger du côté du peuple ? Il le considéra un instant avec mépris, avant que le fracas des combats ne le ramène à la réalité. Il secoua la tête et reprit son chemin. Il devait retrouver les autres.

Quelques instants plus tard, à travers une fenêtre poussiéreuse, il aperçut enfin Beaumain et le sergent Renault, accompagnant le gouverneur Delaunay vers les appartements privés de la Bastille. Leur démarche était ferme, mais quelque chose dans leur attitude trahissait leur exaspération. Dupois décida de les rejoindre. Il se précipita vers l’aile du gouverneur, mais lorsqu’il y arriva, il trouva les portes closes, solidement verrouillées. L’angoisse le saisit. Il donna quelques coups désespérés contre la porte avant de se rendre à l’évidence : il devait à nouveau errer, pris entre les feux, s’exposant aux combats sans but précis, avec l’espoir de retrouver ses compagnons avant que la situation ne dégénère complètement.

Pendant ce temps, Hugel s’efforçait de participer à l’évacuation des barils de poudre. il se trouvait au milieu d’une chaîne humaine formée par les insurgés, mais son physique frêle lui jouait des tours. Chaque baril semblait peser des tonnes, et ses bras tremblaient sous l’effort. Autour d’il, les regards des autres porteurs se faisaient plus lourds, plus moqueurs. Quelques ricanements retentirent.

« Hé, petit ! Tu n’as pas assez mangé ? » lança l’un des hommes, ses lèvres tordues en un sourire narquois.

Il serra les dents, se mordant la langue pour ne pas répliquer, mais les remarques fusèrent. Chaque moquerie était une piqûre d’aiguille, chaque rire une blessure à son ego déjà fragilisé. Exaspérée, il finit par s’éclipser discrètement, échappant à la chaîne d’évacuation. Il se glissa entre les insurgés, cherchant désespérément une autre tâche à accomplir, un moyen de prouver qu’il n’était pas aussi inutile qu’ils le pensaient. Il se jeta dans la mêlée des combats, évitant les balles, les coups de feu, et tentant de secourir ceux qu’il pouvait.

Dans les appartements du gouverneur, le sergent Renault et Beaumain faisaient face à Delaunay, dont l’arrogance persistait malgré le tumulte grandissant. Le sergent était au bout de sa patience. Le gouverneur, obstiné et méprisant, ne comprenait pas la gravité de la situation. Ses refus constants, ses répliques pleines de condescendance avaient fini par épuiser Renault.

« Ça suffit ! » hurla finalement Beaumain, sa voix trahissant toute la colère accumulée. Il dégaina son arme et, sans attendre, frappa Delaunay d’un coup sec à la tête. Le gouverneur, pris par surprise, s’effondra au sol, inconscient.

« Il fallait bien ça… » murmura Beaumain, enroulant une corde autour des poignets du gouverneur. Leurs regards se croisèrent, et sans un mot, ils comprirent ce qu’il fallait faire. Si Delaunay restait ici, il serait lynché par la foule avant même de pouvoir être jugé. Leur seul espoir de sauver une part d’honneur résidait dans le fait de le livrer à la nouvelle Garde Nationale, qui pourrait lui offrir un procès équitable. Ils traînèrent le gouverneur ligoté jusqu’aux geôles, décidant que ce serait l’endroit le plus sûr pour le garder en vie.

Babin, après avoir aidé les insurgés avec la poudre, ressentit soudain une profonde insécurité. Être sans uniforme, sans protection, au milieu d’une foule enragée n’était peut-être pas la meilleure idée après tout. Chaque regard était une menace potentielle. La violence qui se déchaînait tout autour de lui devenait de plus en plus effrayante. Il hésitait, ne sachant plus où se tourner, pris entre son devoir de soldat et sa sympathie pour le peuple.

Finalement, il décida de retourner à l’intérieur, remontant les escaliers en direction des geôles. Là, il tomba sur Renault et Beaumain, le gouverneur ligoté à leurs pieds. Un soulagement, mêlé de confusion, l’envahit. Il n’était plus seul dans ce chaos.

Le fracas des combats s’intensifiait, les tirs et les explosions se rapprochant inexorablement des murs de la Bastille. Chaque détonation résonnait comme un glas. La violence atteignait son paroxysme. Les insurgés déferlaient dans les cours, et bientôt, ils seraient dans les couloirs eux-mêmes. La troupe, petit à petit, se reformait dans les geôles.

Pressi, d’abord, rejoignit ses camarades, le visage marqué par la fatigue et les tensions des derniers instants. Son habit en lambeaux et ses mains tremblantes trahissaient les horreurs qu’il avait traversées. Puis Hugel apparut à son tour, sa frêle silhouette se faufilant entre les ombres, le visage fermé et marqué par une détermination nouvelle, malgré l’épuisement qui se lisait dans ses yeux.

Ils étaient enfin réunis, mais le danger demeurait.

17 h

Les geôles plongées dans une pénombre presque oppressante résonnent encore des derniers soubresauts du tumulte extérieur, lorsque la troupe, réunie autour du gouverneur ligoté, sent une nouvelle menace approcher. Beaumain, scrutant la cour par la fenêtre crasseuse d’un couloir, aperçoit les troupes de la garde nationale qui avancent lentement, se frayant un chemin à travers les débris. Leurs uniformes détonnent au milieu des civils armés et des soldats en déroute. Le cœur de Beaumain se serre un instant : une autre confrontation semble inévitable mais peut être salvatrice.

Sans attendre, Babin, qui a depuis longtemps laissé de côté sa livrée militaire, se propose, téméraire, d’aller parlementer. “Je vais les convaincre”, lance-t-il, d’une voix plus ferme qu’il ne se sent lui-même. Il descend, le pas lourd, tandis que Beaumain et les autres le regardent disparaître dans le dédale des escaliers.

Dans la cour, Babin approche des troupes. Le sergent de la garde nationale, un homme à la mine revêche, l’ignore d’abord avec dédain. Mais Babin ne se laisse pas intimider. Il hausse la voix, puis finit par hurler : “Nous avons le gouverneur !” Ces mots frappent le sergent comme un coup de fouet. Les explications de Babin, livrées dans une hâte presque désespérée, parviennent finalement à franchir le mur de méfiance. Flairant un coup à jouer, le sergent acquiesce et décide de suivre Babin.

Bientôt, les deux groupes se retrouvent face à face. À la vue de Renault et de ses hommes, toujours en uniforme, la tension monte d’un coup. L’air devient lourd, étouffant, chargé d’une violence prête à exploser. La garde nationale lève ses fusils, braquant les armes sur Renault et sa troupe. Le silence qui s’installe est presque pire que les hurlements des combats. Un simple geste pourrait déclencher le chaos.

Le regard du sergent de la garde nationale croise celui de Renault, une tension palpable passant entre eux. Pourtant, lentement, le sergent de la garde finit par comprendre. La discussion qui s’ensuit entre les deux hommes est rude, marquée par la méfiance, mais une certaine fraternité émerge. Après tout, ils partagent le même métier, le même fardeau de l’autorité dans un monde qui vacille. Les armes se baissent progressivement, les hommes de Renault déposant les leurs sur le sol jonché de débris. Le sergent de la garde nationale fait mander un chef du peuple, qui assure que le gouverneur sera jugé en bonne et due forme, et non lynché par une foule enragée.

Une fois cette tension apaisée, l’atmosphère change brutalement. Les discussions deviennent plus légères, presque fraternelles. Les hommes s’asseyent ensemble, partageant le maigre butin trouvé dans les cuisines de la Bastille : un peu de pain, du vin dilué. Les soldats de la garde et ceux de Renault se retrouvent à discuter de leur avenir, évoquant l’idée d’intégrer la garde nationale, de mettre leurs compétences militaires au service de cette nouvelle force qui émerge du chaos.

Cependant, au milieu de cette relative détente, l’écrivain fait à nouveau des siennes. Il sème des doutes parmi les membres de la troupe, s’en prenant particulièrement à Hugel et Pressi avec des remarques perfides. Puis il tourne ses provocations vers la garde nationale elle-même, cherchant à déclencher une nouvelle querelle. “Un sacré phénomène, ce gars-là,” marmonne Renault entre ses dents serrées, en observant l’agitation que provoque l’écrivain.

Finalement, les groupes se séparent. L’écrivain, toujours aussi insidieux, décide de suivre la garde nationale, tandis que la troupe de Renault se rend utile, aidant autant le peuple que les soldats, distribuant des vivres et offrant un soutien à ceux qui en ont besoin.

Dans les rues de Paris, le chaos semble paradoxalement paisible. Des éclats de rire résonnent parfois, comme des échos incongrus au milieu des ruines. La Bastille est tombée, et l’esprit de la victoire se mêle à celui de la survie. Le peuple, victorieux, se rassemble dans une atmosphère chatoyante et festive. Mais derrière cette façade de joie, les rues regorgent encore de tensions prêtes à resurgir, des cris de joie se mêlant aux murmures des complots à venir.

Pour la troupe de Renault, une seule question persiste : que faire, maintenant que tout a changé ? La garde nationale, ce nouvel ordre, pourrait-elle les accueillir ? Beaumain, tout comme ses camarades, sait qu’ils possèdent une expertise précieuse. Ils discutent à voix basse, tentant de valoriser leur expérience, leur grade, dans ce nouveau monde en ébullition.

Superbes illustrations !

Merci MaRKJaN.