Et cette musique dans ma tête, musique sourde, muette, impie, tatoue mon âme à mon dégout !

Elle tourne en boucle, dans les recoins les plus sombres de mon esprit depuis que mes yeux se sont posés sur Le Vide Suprême. Cet ouvrage aux pages écornées, gorgées d’un savoir trop ancien pour des âmes mortelles. Mais ce n’est pas tant la lecture qui m’a condamné, non. C’est ce qui a suivi : ce murmure qui s’est infiltré en moi comme une brume invisible, une mélodie qui ne se laisse ni saisir, ni entendre, mais qui est là, omniprésente, pesante.

Je ne peux la comprendre. Chaque fois que je crois toucher cette harmonie insaisissable, elle se dissipe, se rétracte dans les méandres de ma conscience comme une bête sauvage. Une bête qui rôde, affamée, et moi, simple proie, condamné à la traquer sans jamais l’atteindre. Comment est-ce possible ? Comment peut-on être hanté par une musique que l’on n’entend pas ?

Mais elle est là. Insidieuse. Cette musique de l’au-delà …

Je sens sa présence. Dans les moments de silence, elle surgit, comme un écho venu d’un autre monde. Et lorsque je ferme les yeux, elle s’intensifie. Une danse macabre dans les profondeurs de mon esprit. Une réminiscence, un spectre sonore. Est-ce là le fruit de la folie ? Une empreinte indélébile gravée par ma tentative désespérée de fuir, d’échapper à cette horreur indicible ?

Je me souviens que ma paranoïa m’a poussé à courir, fuyant des ombres qui n’existaient que dans ma tête. Mes pas résonnaient dans l’escalier, et derrière moi, cette musique… toujours là. Pas un son, pas une note, mais un poids. Une vibration. Comme si l’univers entier se pliait sous sa gravité. Suis-je condamné à cette existence ? Mais est-ce encore une existence ?

Tout tourne en boucle, encore et encore. Mon esprit est devenu une cage, une spirale sans fin. Je suis coupé du monde extérieur. Les voix de mes camarades, leurs rires parfois, leurs inquiétudes souvent, me parviennent comme des échos distants. Ils m’appellent, me sollicitent, mais je ne réponds pas. Comment le pourrais-je ? Je suis prisonnier d’une transe qui m’engloutit peu à peu.

Je les observe à peine, les yeux perdus dans un ailleurs que je suis seul à voir. Hagard. C’est ainsi qu’ils me décriraient sans doute. Peut-être ont-ils raison. Peut-être suis-je déjà perdu. Mais une chose est certaine : je ne peux les laisser sombrer avec moi. Ils ne méritent pas cette damnation. Un seul maudit dans la troupe suffit.

Alors je m’accroche. Je m’accroche à cette lueur vacillante d’espoir, cette idée folle que nous pouvons encore briser ce cycle infernal. Nous devons mettre un terme à tout cela. À lui. À Rigaut. Peu importe le prix, peu importe le sacrifice. Sa folie ne doit plus se répandre. Je dois protéger mes frères d’armes, coûte que coûte. Même si cela signifie les éloigner de moi. Je suis la clé de leur salut, tout comme je suis le verrou de ma propre perdition.

Les chandelles vacillent, projetant des ombres mouvantes sur les murs de pierre. Une goutte de cire tombe, s’écrase, figée à jamais dans sa chute. Comme moi. Une chute sans fin. Mais je dois tenir. Pour eux. Pour la troupe. Pour ce qui reste de mon âme.

Il fallait leur parler. Il le fallait. Ne pas laisser les ombres s’enrouler autour de leurs esprits, comme elles le font avec moi. Je ne pouvais plus les regarder sans penser à l’abîme qui nous guette tous, à cette folie rampante prête à les happer. Alors, malgré la fièvre qui me brûlait l’âme, malgré cette musique fantôme toujours présente, j’ai pris la parole.

D’abord, mes mots étaient hésitants, tremblants comme la flamme vacillante d’une bougie. Mais ils devaient savoir. Pas tout, non. Je ne pouvais les jeter tête la première dans les griffes de l’indicible. Mais il fallait qu’ils comprennent assez pour que nous puissions agir. Avant qu’il ne soit trop tard.

Je leur ai parlé de cette musique. Cette ode venue d’ailleurs, étrangère à ce monde. Une mélodie insaisissable, fugace, mais essentielle. Il ne s’agit pas simplement d’une manifestation de ma démence, non… C’est une clé. Une clé vers des secrets que nous ne sommes pas censés connaître, mais que nous devons absolument utiliser. Car sans elle, nous sommes condamnés.

Rigaut… Cet homme n’en est plus un. Il est autre chose. Une aberration, façonnée par des forces impies. Et pourtant, malgré toute la noirceur qu’il incarne, une vérité s’impose : il peut être défait. Mais pas sans un prix. Le silence pesait lorsque j’ai prononcé ce mot. Sacrifice.

Le terme n’a rien d’anodin, et mes camarades en ont saisi toute la gravité. Nous savons, depuis que la goule nous a révélé les secrets de Rigaut, que le chemin vers sa chute est semé d’horreurs. Ce sacrifice ne peut être ordinaire : il doit porter une marque, une corruption spécifique. Celui qui sera offert devra avoir écouté la musique de l’au-delà, cette mélodie impie que nous recherchons désormais. Cette musique est la clé. Une ode dédiée à Azathoth, une vibration qui déchire l’âme et la lie à des forces au-delà de toute compréhension. C’est elle qui scellera le sort de Rigaut. Celui qui l’aura entendue et dont l’âme sera consumée par cette harmonie infernale sera la seule arme capable de briser son lien avec l’indicible.

Je le sais. Nous le savons tous. Il faudra passer par la guillotine. Pas une simple exécution, mais un rituel précis, utilisant l’instrument maudit que Rigaut a lui-même façonné. Ce médaillon, son médaillon, enverra l’âme sacrifiée au trône d’Azathoth. Mais cette fois, l’âme ne sera pas une offrande passive : elle portera en elle la dissonance. Et lorsque Rigaut sera coupé de ses appuis surnaturels, il redeviendra… humain. Ou du moins, suffisamment pour que nous puissions l’atteindre.

La tension dans la pièce est presque palpable. Je peux voir dans les yeux de mes camarades l’effroi, mais aussi une détermination froide. Nous savons que le pire reste à venir. Mais il n’y a pas d’autre chemin. Il en faudra un. Il n’y a pas d’autre issue. Un échange. Une vie contre le pouvoir nécessaire pour sceller ce mal. Ils ne comprennent pas encore. Mais ils comprendront bientôt. Babin, lui, semble déjà deviner la gravité de la situation. Il m’a regardé avec une intensité qui m’a presque brûlé, comme si nous partagions un lien tacite, une pensée commune jaillie des profondeurs de notre mémoire collective.

Et soudain, un éclair de lucidité. Un souvenir.

Je savais que Babin pensait à la même chose que moi. Cette nuit terrible où notre destin s’est scellé. Cette nuit où nous avons affronté le comte Fénalik. La peur était palpable, mais nous étions unis, inébranlables dans notre résolution. Et cette salle… cette maudite salle de musique.

Deux silhouettes. Un homme difforme, courbé par les années ou par un poids invisible. Un nain. Et à ses côtés, une femme d’une beauté presque irréelle, mais dont les yeux semblaient voilés par des secrets bien trop lourds à porter. Nous les avons libérés, pensant qu’ils n’étaient que des victimes parmi d’autres. Mais aujourd’hui, ils sont peut-être notre seul espoir.

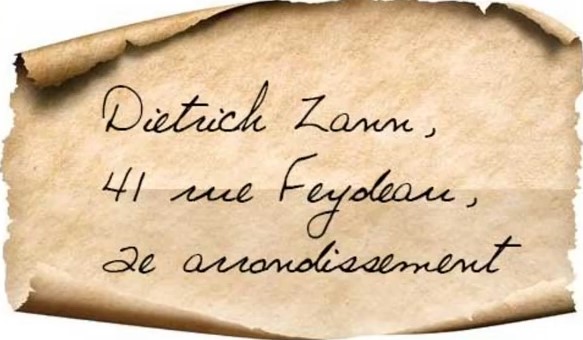

Le nom du musicien s’est imposé à Babin comme une évidence : Dietrich Zann. Un être énigmatique, marqué par le même mal que moi, peut-être. S’il existe un homme capable de comprendre cette musique qui me ronge, c’est bien lui. Zann le maudit. Zann le sauveur. Et la femme… Céline Besset. Sa compagne, son ancre dans ce monde.

Quatre ans. Quatre années comme un gouffre sans fond, où les événements de cette nuit infernale résonnent encore en moi comme un écho maudit. Comment retrouver les âmes égarées que nous avons autrefois libérées ? Leur trace est floue, évanescente. Pourtant, il nous faut les retrouver, eux seuls détenant peut-être la clé de notre salut. Dietrich Zann, le nain musicien, et Céline Besset, la Belle. Ombres survivantes d’une nuit où le mal s’était incarné.

La troupe s’agite, chacun cherchant frénétiquement des pistes, des indices dans les bribes du passé.

— Alexis Roux est proposé. Cet ancien maître d’hôtel de Fénalik, surement l’auteur de la dénonciation qui a conduit notre capitaine à l’échafaud, sait-il quelque chose.

— Pressis lève la main, songeur. Il connaît une femme avec des entrées dans le milieu des domestiques. Mais… cette alliée est en prison, captive de ses propres malheurs.

— Le quartier Feydeau, murmure Dupois, l’esprit perdu dans des souvenirs flous. Ce lieu de musiciens et d’artistes. Ou alors le quartier des filles de petite vertu. Céline Besset venait sûrement de là.

D’autres noms surgissent : François Héron, trop risqué ? Guillaume la goule liée aux ombres, trop dangereux ? Chacun est un fragment d’un puzzle infernal.

La confusion s’installe, mais peu à peu, un consensus émerge.

— Nous irons au quartier Feydeau. Par nécessité. Nous traverserons les ruelles des prostituées, là où l’obscurité cache les âmes perdues.

Avant de partir, une impulsion me pousse à examiner les parchemins obscurs ramenés de chez Rigaut. Leurs motifs sont une danse étrange, tortueuse. Un langage qui n’appartient ni au latin, ni à aucune langue humaine. Chaque signe semble vibrer, comme s’il contenait une puissance insaisissable. Mais leur sens m’échappe, m’effraie. Je ne peux me résoudre à les laisser.

Babin, avec sa prudence habituelle, dissimule les rouleaux sous une latte du plancher. Quant à moi, je garde le livre maudit. M’en séparer serait livrer nos esprits en pâture à la folie. Seuls ceux qui en connaissent le poids doivent en porter le fardeau. Nous dévalons les escaliers, la tension crispant chaque muscle. La rue est vivante, bruissant de mille murmures, mais une ombre inattendue surgit.

Babin s’arrête net. Son regard fixe un point lointain. Là-bas, une troupe de soldats progresse, implacable. Leur démarche est celle des chasseurs. Mon esprit s’embrase. Rigaut a déjà avancé ses pions. Nous sommes traqués. En une fraction de seconde, Babin comprend. Sans un mot, il se retourne et remonte les marches à une vitesse insoupçonnée. Son souffle rauque résonne dans l’escalier, chaque seconde étant un battement de cœur vers la capture ou la fuite.

À bout de forces mais poussé par une volonté farouche, il arrache les rouleaux de leur cachette, les serre contre lui. Les pas des soldats se rapprochent, chaque bruit de botte résonnant comme un glas. Et pourtant, nous parvenons à nous engouffrer dans une ruelle parallèle, disparaissant dans les ombres, alors que Babin rejoint nos rangs, haletant mais victorieux.

La chasse vient de commencer.

La lumière de l’après-midi glissait sur les pavés, traçant des ombres longues et inquiétantes sur les façades délabrées du quartier des filles de petite vertu. Une désolation palpable flottait ici, un vide si oppressant que même les chats de gouttière semblaient avoir déserté. Les portes closes, les fenêtres condamnées, tout témoignait d’une vie suspendue, comme si le quartier lui-même retenait son souffle, craignant de réveiller quelque chose de plus sinistre encore.

Rien à en tirer, décidons-nous d’un regard tacite. La faim commence à nouer nos entrailles, et notre avancée, bien que méthodique, nous pousse inexorablement vers le cœur du quartier Feydeau. Ce quartier, autrefois vivant, vibrant des éclats de voix des comédiens et des musiciens, semblait aujourd’hui n’être qu’une coquille vidée de sa substance. Les pavés, usés par des décennies de sabots, résonnaient sous nos bottes dans un écho creux. Le vent, s’engouffrant dans les ruelles désertes, portait encore les murmures des temps glorieux, où chaque coin de rue abritait une mélodie ou un rire. Désormais, le silence régnait, pesant. Ce n’était pas un silence naturel, mais celui qui s’installe après la chute, quand les spectres du passé errent encore.

À l’angle d’une ruelle étroite, nous découvrons une petite gargote. Une pancarte délavée oscillait doucement sous l’effet du vent : « La Soupière ». Sans autre choix, nous pénétrons dans l’établissement. L’intérieur était tout aussi austère que l’extérieur. Des bancs en bois, un comptoir usé par le temps, et une odeur persistante de chou bouilli. Le tavernier, un homme trapu et taciturne, nous sert une soupe de choux, maigre mais chaude. Un pichet de vin accompagne le tout, et nous nous installons à une table en retrait.

Les conversations s’engagent prudemment. La recherche d’un nain musicien n’est pas une demande anodine. Le tavernier échange un regard rapide avec sa femme, puis hausse les épaules, feignant l’ignorance.

— Cela fait bien longtemps qu’on ne l’a pas vu, marmonne-t-il finalement.

La note arrive : salée, exorbitante même. Babin grimace, mais Pressis, rompu aux palabres, entame une négociation acharnée. Les mots deviennent des armes, chaque argument affûté. Finalement, après un long marchandage nous acceptons notre sort et réglons la note. La tavernière se penche alors vers nous.

— Essayez le Chat qui Jouit, rue Gratte-Cul. Les musiciens avaient leurs habitudes là-bas.

Le nom même du lieu suscite un frisson, comme si cette simple évocation ouvrait une porte vers un passé trouble. Rue Gratte-Cul. La rue porte bien son nom : étroite, sombre, bordée de bâtisses décrépites. Nous avançons prudemment, l’atmosphère devenant de plus en plus oppressante. Devant la taverne au nom singulier, je choisis de rester dehors, accompagné du sergent Renaut.

La tension entre nous est palpable. Depuis l’épisode du livre maudit, ils me regardent différemment. Je ne peux leur en vouloir ; moi-même, je sens la folie rôder, tapie dans les recoins de mon esprit. La présence du sergent est une ancre dans ces eaux troubles.

— Vous tenez le coup, Beaumain ? demande-t-il brusquement.

Je hoche la tête, mais les mots me manquent. Il sait. Je sais. Nous marchons sur un fil.

À l’intérieur, Dupois mène la danse. Un verre de vin à la main, il engage la conversation avec le tavernier, un homme à l’air sournois. Au début, les réponses sont évasives, fuyantes. Mais à la mention de quelques pièces sonnantes et trébuchantes, la mémoire revient miraculeusement.

Cependant, la gourmandise du tavernier devient vite évidente. Il en veut toujours plus.

C’est là que Dupois se redresse, le regard glacé. Un changement imperceptible, mais suffisant. Son uniforme militaire, les échos des dénonciations et de la guillotine… tout cela pèse dans la balance.

Le tavernier blêmit, se ravise. Les pichets de vin deviennent offerts, et l’adresse tant recherchée est enfin livrée :

— 41, rue Feydeau. Deuxième étage.

La chasse continue.

Les pavés suintants de la rue Feydeau nous mènent vers des profondeurs de misère que le théâtre voisin, témoin d’un passé glorieux, ne peut plus masquer. À chaque pas, la façade d’un Paris tombant en ruines se dévoile davantage, sa grandeur déchue abandonnée aux marges de la société.

Les volets clos des immeubles cachent plus que de simples fenêtres. Ils contiennent les secrets d’âmes brisées, d’existences effacées. Le vent porte des relents de moisissure, et l’humidité des lieux imprègne jusqu’aux os. Nous atteignons un immeuble délabré. Le dernier étage semble plus abandonné encore que le reste, comme s’il portait seul le poids des années de négligence.

Les marches grincent sous nos pas. L’odeur âcre d’humidité et de renfermé s’intensifie à mesure que nous montons. Chaque étage franchi semble tirer un peu plus Dietrich et Céline vers les limbes de l’oubli. Enfin, nous atteignons la dernière porte, usée, à moitié délogée de ses gonds. Derrière, le silence. Un silence si dense qu’il semble avoir avalé jusqu’à l’écho des voix passées. Une pièce à peine meublée. Céline est là, tenant son enfant contre elle, dans un geste protecteur. Ses traits tirés par la fatigue sont marqués par une beauté fanée, l’ombre de ce qu’elle a dû être. Dans un coin, Dietrich, statue brisée, assis, les yeux rivés sur un mur. Il ne bouge pas, ne parle pas.

Je m’avance, doucement. Hugel reste en retrait, son regard porté sur le bébé. Il sait, lui aussi, que l’instant est fragile.

— Céline. Vous nous reconnaissez, n’est-ce pas ?

Son regard passe de moi à Hugel, puis aux autres. Ses yeux s’emplissent d’un mélange de peur et de colère contenue.

— Nous sommes ceux qui vous ont aidés, il y a quatre ans. Je ne suis pas ici pour les souvenirs, mais pour les sauver à nouveau.

Ses yeux s’écarquillent, la méfiance remplace l’étonnement. Sa posture se raidit, son regard devient une arme prête à trancher.

— Qu’est-ce que vous voulez ? murmure-t-elle, presque dans un souffle.

Le ton est sec. Méfiant. Je ressens toute sa fatigue et son désespoir, mais je ne recule pas. Je dépose discrètement quelques pièces dans sa main. Son regard s’assombrit davantage, devinant déjà la nature de ma requête. Elle s’accroche à un dernier espoir, mais les mots que je prononce trahissent cette illusion.

— Nous sommes venus vous parler. Vous aidez. Il y a quelque chose que nous devons demander à Dietrich.

À ces mots, je vois ses doigts se crisper sur le tissu qui enveloppe l’enfant. Elle sait. Son regard s’assombrit davantage.

— Non.

— Céline… Nous avons besoin de lui. C’est important.

— NON ! Vous n’avez pas compris. Il ne joue plus. Je ne le laisserai pas rejouer.

Elle se dresse, le dos raide, et ses paroles tombent comme des couperets. Je prends une profonde inspiration. Je dois rester calme.

— Écoutez-moi. Je sais ce que cela vous coûte d’entendre ça. Mais cette musique, celle qu’il doit jouer, elle dépasse tout. Plus que nos vies. Que la vôtre. Que la mienne.

Elle me fixe, les yeux emplis d’un mélange d’incompréhension et de rage.

— Vous parlez de vies, et vous venez le tuer ! Vous ne voyez pas dans quel état il est ? Vous voulez le pousser encore plus loin ?

Je fais un pas en avant. Mon ton ne monte pas. Je reste posé. Chaque mot est une vérité que je ne peux ni adoucir, ni contourner.

— Dietrich doit jouer. Pas pour moi. Pas même pour vous. Mais pour quelque chose de plus grand.

Elle tremble maintenant, ses lèvres blanches de rage et de peur mêlées.

— Vous… vous êtes des monstres.

Je secoue la tête.

— Non, Céline. Je suis damné. Comme lui. Comme nous tous ici. Vous ne savez pas à quel point. Mais mentir ne vous servirait à rien. Si je pouvais l’épargner, je le ferais. Je ne peux pas.

Dietrich bouge enfin. Sa voix, rauque, presque méconnaissable, résonne dans la pièce.

— Le violon…

— Dietrich, non ! hurle Céline en se tournant vers lui.

Il ne la regarde pas. Ses yeux cherchent quelque chose au-delà de cette pièce, quelque chose que nous ne pouvons voir.

— Je dois achever… la musique… Pour Azathoth.

Je frémis. Ce nom résonne en moi avec une puissance insoutenable. Dietrich sait. Un frisson glacé parcourt mon échine. La musique. Celle que je cherche depuis sans jamais l’entendre. Je comprends. Dietrich n’est qu’un écho de ce que je deviendrai si je ne cède pas à cet appel.

— Il doit jouer, Céline, je murmure. Sans ça, il n’y a plus rien. Ni pour lui. Ni pour nous.

Elle éclate en sanglots, un mélange de rage et d’épuisement.

— Vous ne comprenez pas… Si vous le forcez… Il va mourir.

— Est-ce vraiment vivre, maintenant ? Regardez-le. Vous savez qu’il n’a pas le choix.

Un silence écrasant s’installe. Céline baisse les yeux sur l’enfant, son dernier refuge. Quand elle parle à nouveau, sa voix n’est plus qu’un murmure brisé :

— Et… s’il joue… qu’est-ce qu’il va devenir ?

Je croise son regard. Il faut être honnête. Jusqu’au bout.

— Je ne sais pas. Mais je vous promets qu’il aura une chance. Une chance de revenir.

Céline hoche la tête, le visage fermé, mais elle comprend. Elle sait que la partie est déjà jouée.

— Faites ce que vous avez à faire, lâche-t-elle, le ton vide.

Je hoche la tête, un poids invisible s’ajoutant à mes épaules. Nous sommes damnés, tous autant que nous sommes. Hugel reste à ses côtés, veillant sur l’enfant. Les autres partent, en quête d’un violon et de quelques vivres.

L’heure approche. Le destin ne peut être repoussé.

La chambre semblait se refermer sur elle-même, écrasant lentement les âmes piégées en son sein. Le temps s’écoulait avec une lenteur insoutenable, chaque seconde s’étirant en un calvaire presque palpable. Céline vaquait à ses occupations, un éclat d’humanité ténu dans cette obscurité oppressante. À quelques pas d’elle, Hugel jouait avec l’enfant, ses gestes empreints d’une tendresse qui n’appartenait pas à ce monde de chaos. Et moi, Beaumain… je contemplais Dietrich.

Son regard semblait me renvoyer à des profondeurs que je n’aurais jamais dû explorer. Il était un miroir, une surface opaque reflétant mes tourments. Qu’étais-je devenu ? L’écho de cette question résonnait, s’amplifiait, jusqu’à occuper tout l’espace de ma conscience. L’armée, la discipline… tout cela n’avait plus de sens. Un soldat devait avoir une cause, un ennemi tangible. Moi, je combattais des ombres.

La musique. Elle hantait mes pensées, un spectre insidieux qui glissait sous la surface de la réalité. Sa mélodie inachevée tournait en boucle, un refrain maudit qui menaçait de m’engloutir. Je savais qu’elle m’attendait, qu’elle tirait les ficelles d’un destin que je ne pouvais plus éviter. La folie me guette, murmurais-je en silence. Ou peut-être était-elle déjà là, confortablement installée, ricanant dans l’ombre.

Je fixais Dietrich plus intensément, comme si sa silhouette contenait toutes les réponses. Plus je le regardais, plus je sentais l’inéluctabilité de mon sort. Comme Icare, j’avais volé trop près d’une lumière interdite. La vérité que j’avais effleurée ne pouvait être comprise sans conséquence. Je l’avais lu, ce maudit livre. Le Vide Suprême. Une relique d’horreurs innommables, une porte ouverte sur des réalités que l’homme n’était pas censé appréhender.

Le poids de cette révélation s’alourdit. Mais paradoxalement, un calme s’insinua en moi. Une acceptation froide, résignée. Mon chemin était tracé. Il ne servait à rien de fuir ; on ne peut échapper à l’inévitable. Mon devoir n’était plus envers moi-même, mais envers ceux qui m’accompagnaient dans cette descente aux enfers. Je devais les protéger. Si ma chute pouvait leur offrir une chance de rédemption, alors elle ne serait pas vaine.

Le sergent Renault revint, les traits tirés, portant avec précaution une écuelle en bois d’où montait une vapeur maigre et trouble. Une soupe au chou, chichement épaisse, accompagnée d’un quignon de pain rassis et d’un pichet de lait tourné. Cette maigre pitance, reflet cruel de la disette qui étranglait Paris, fut néanmoins accueillie avec reconnaissance par Céline et son enfant. Leurs mains s’agrippèrent aux maigres victuailles, comme si elles seules pouvaient les ancrer encore dans ce monde cruel.

Le regard de Renault, cependant, portait un poids plus lourd que la faim. Il s’approcha de moi à pas lents, la mâchoire serrée comme un homme qui sait porter des nouvelles graves :

— Grâce à l’or que la famille de l’imprimeur nous a donné, ils ont trouvé. Babin, Pressi et Dupois. Ils négocient, là-bas… dans les recoins sombres du quartier. Un violon.

Le violon. Une lueur s’alluma dans les ténèbres de mon esprit, non pas une lumière bienveillante, mais celle d’un feu ancien et dangereux, une flamme qui dévore l’âme de ceux qui osent l’approcher. Mon cœur se contracta, et je compris que l’heure était venue. Le destin s’écrivait, implacable.

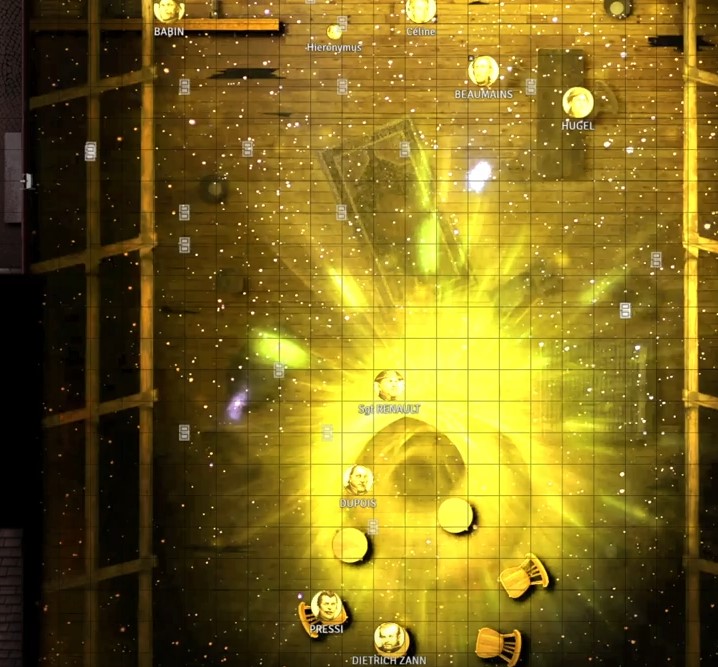

Babin, Pressi et Dupois firent leur entrée peu après, les visages marqués par l’effort et la tension d’une négociation acharnée. Dans leurs mains, l’objet maudit : un violon à l’aspect banal, mais dont la simple présence semblait altérer l’air lui-même. Dietrich, jusque-là amorphe, se redressa brusquement. Son regard s’embrasa d’une lueur fiévreuse, presque carnassière. Il tendit les mains, avide, les doigts tremblant d’une anticipation frénétique.

— Du calme, Dietrich, soufflai-je, une gravité froide pesant sur chaque mot.

Je me levai, le poids de mes propres paroles me broyant les épaules :

— Je l’écouterai seul avec lui. C’est mon fardeau. Mon destin. Personne d’autre ne doit porter ce poids. La folie d’un seul suffit.

Le silence qui s’abattit fut total, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. Renault, Babin, Pressi… Tous semblaient figés dans une stupeur mêlée de peur et de colère. Babin, le premier, serra les poings :

— Beaumain, t’es malade… Tu veux crever, c’est ça ?

Pressi posa une main sur mon bras, cherchant à me ramener à la raison :

— Ce n’est pas la solution. On trouvera une autre issue…

Mais il n’y avait pas d’autre issue. Je les fixai tour à tour, les yeux brûlants d’une certitude absolue.

— Vous ne comprenez pas. Je suis déjà condamné. Depuis que j’ai ouvert ce livre maudit, ma route est tracée. Mais vous, vous pouvez encore être sauvés. Ma mort peut servir à quelque chose.

Céline comprit avant les autres. Son visage se décomposa, et soudain, un hurlement déchirant jaillit de sa gorge :

— Non ! Vous ne pouvez pas faire ça ! Je vous interdis de l’abandonner ! C’est mon mari !

Elle se jeta sur moi, les poings frêles martelant mon torse. La fureur d’une mère, d’une épouse, transcendant la faiblesse de son corps épuisé. Mais nous étions trop nombreux, trop déterminés. Renault et Dupois l’attrapèrent, la retenant malgré ses cris et ses larmes.

La lutte fut brève, brutale. Ses hurlements, résonnant encore dans mes oreilles, furent étouffés lorsque la porte se referma derrière eux.

Je demeurai seul. Seul avec Dietrich. Et le violon.

Dans le silence oppressant, une seule certitude s’imposa : j’allais entendre cette musique. Et elle m’emporterait au-delà du réel, vers une folie indicible.