Mardi 14 novembre 1893, 8h00

La demeure de Smith, baignée dans cette brume matinale si caractéristique de Londres, s’est transformée pour moi en un sanctuaire d’étude. Les fenêtres de son bureau laissent filtrer une lumière grisâtre qui confère aux vieux volumes éparpillés sur sa table de travail une aura presque mystique. Le coffre contenant le Fez Rouge Sang repose dans un coin de la pièce, forme sombre dont je perçois parfois, à la périphérie de ma vision, comme un frémissement imperceptible – simple illusion d’optique, me persuadé-je, et non manifestation tangible de l’influence maléfique que tous craignent.

Le silence qui règne n’est troublé que par le grattement de ma plume sur le papier et le bruissement délicat des pages que tourne Églantine. Sa présence est pour moi une source de réconfort inattendue. Alors que je m’attelle à la constitution de notre Apocryphe du Fez, son aide s’avère précieuse au-delà de mes espérances. Non contente de m’abreuver régulièrement de thé brûlant – attention que j’apprécie plus qu’elle ne saurait l’imaginer – elle apporte à notre entreprise une rigueur méthodique qui complète parfaitement mon approche plus intuitive.

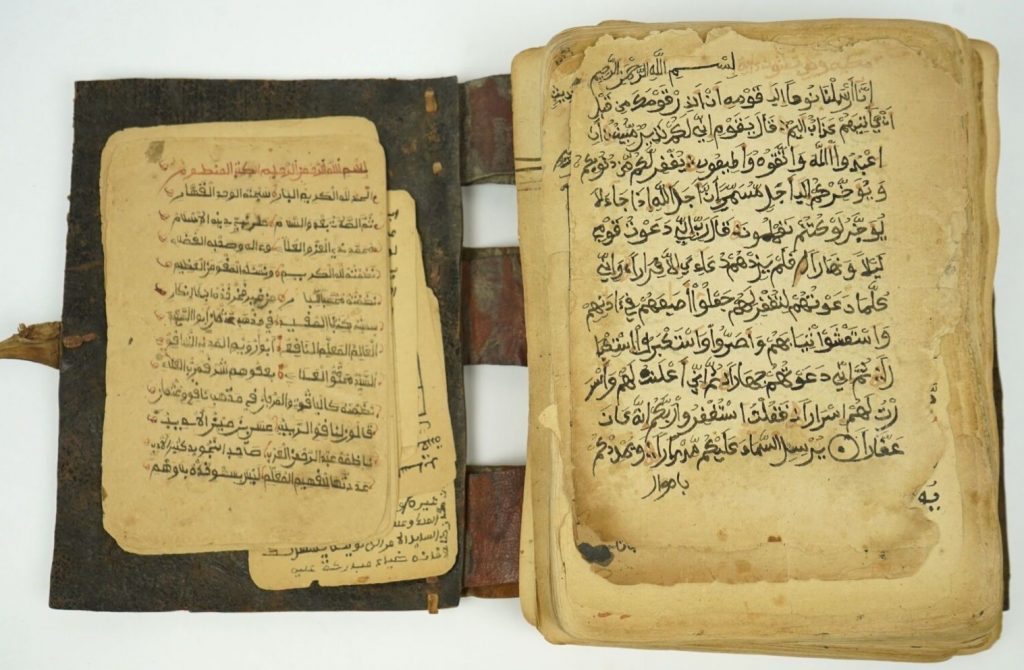

“Un autre volume en persan,” annonce-t-elle en déposant délicatement devant moi un tome à la reliure usée. “Celui-ci semble particulièrement ancien.”

Ses doigts fins effleurent la couverture avec une révérence qui témoigne de sa compréhension profonde de la valeur de ces textes. Je ne peux m’empêcher d’admirer la grâce avec laquelle elle manipule ces fragments de savoir interdit, comme si leur potentiel de corruption ne pouvait l’atteindre.

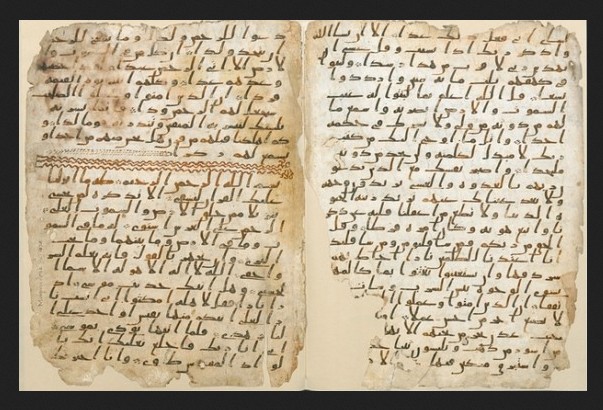

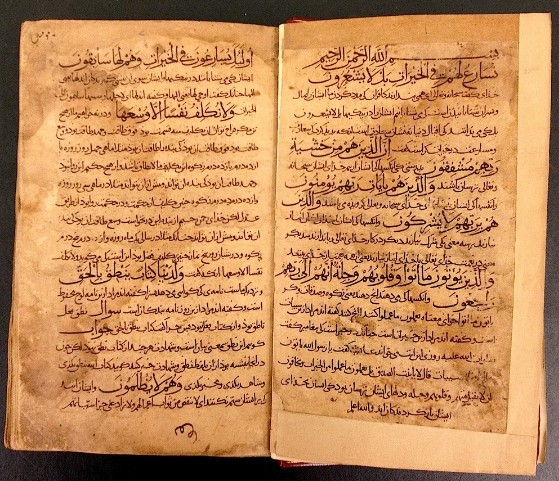

Les heures défilent tandis que je m’immerge dans la traduction de textes dont la diversité linguistique constituerait un obstacle insurmontable pour la plupart des chercheurs occidentaux. Le turc, le turc ancien, le persan – cette langue jadis officielle dans les cercles bourgeois et à la cour ottomane – et même l’arabe, que je ne maîtrise qu’imparfaitement, me livrent progressivement leurs secrets.

“Écoutez ceci, Églantine,” murmuré-je, levant les yeux d’un manuscrit particulièrement troublant. “Ce passage confirme ce que nous soupçonnions déjà : l’artefact a toujours été considéré comme fondamentalement maléfique.”

Elle s’approche, son parfum subtil éveillant momentanément mes sens avant que l’urgence de notre tâche ne me ramène à ma concentration studieuse.

“Il aurait été fabriqué,” poursuivis-je en traduisant directement, “au nom de pouvoirs indicibles, à ce point terribles qu’aucun homme sain d’esprit n’oserait même écrire le nom de ces entités.”

Un frisson parcourt mon échine tandis que je prononce ces mots. La mention de forces si abominables que leur simple nom constitue un danger me rappelle ces légendes que mon père me racontait durant mon enfance – ces récits où le nom prononcé d’un démon suffisait à l’invoquer.

“Regardez la date,” me fait remarquer Églantine, son doigt fin pointant une annotation marginale. “1550. Cela le situerait dans la période ottomane que mentionnait le Professeur Smith.”

Je hoche la tête, notant soigneusement cette information dans ce qui commence à prendre forme comme notre propre contribution à la tradition de l’Apocryphe du Fez.

“Mais d’autres sources,” ajouté-je en feuilletant un volume différent, “suggèrent une origine bien plus ancienne. Certains textes évoquent une provenance remontant à la Grèce antique.”

Cette discordance chronologique, loin de me décourager, stimule ma curiosité. Les objets véritablement anciens sont souvent enveloppés de mythes contradictoires, leur histoire réelle se dissolvant dans la brume des siècles jusqu’à ce qu’il devienne impossible de distinguer le fait de la légende.

Au fil de nos traductions et de nos découvertes, un tableau de plus en plus cohérent – et de plus en plus inquiétant – commence à se dessiner. Les fragments épars s’assemblent comme les pièces d’un puzzle macabre, révélant une vérité dont la nature même semble repousser toute tentative de compréhension rationnelle.

“Voici quelque chose de véritablement terrifiant,” annoncé-je après plusieurs heures de travail ininterrompu. “Selon ce manuscrit, le Fez aurait le pouvoir de contrôler l’esprit des hommes.”

Églantine, qui organise méticuleusement nos notes dans un système d’indexation qu’elle a elle-même conçu, s’immobilise, son visage trahissant une appréhension que je partage entièrement.

“Il lierait également,” continué-je, ma voix involontairement réduite à un murmure, “le destin de son porteur à celui d’un mal très ancien. Un mal qui, selon ce texte, serait plus ancien que le commencement des temps, antérieur même à l’humanité.”

Le silence qui suit cette révélation semble chargé d’une tension presque palpable. Dans le coin de la pièce, le coffre contenant l’artefact semble soudain plus lourd, plus présent, comme si l’objet qu’il renferme avait entendu mes paroles et y réagissait à sa manière insidieuse.

“Est-ce que…” commence Églantine avant de s’interrompre, hésitante. “Est-ce que ce texte mentionne des avantages à porter le Fez ?”

La question me surprend par sa perspicacité. En effet, rares sont les artefacts maléfiques qui n’offrent pas, en contrepartie de leur corruption, quelque bénéfice qui justifierait la tentation de s’y abandonner.

“En effet,” confirmé-je en tournant délicatement une page jaunie. “Bien que le terme ‘avantage’ soit à considérer avec circonspection dans ce contexte. Car dans ces domaines sombres, rien n’est jamais gratuit.”

Je lui présente le passage en question, qu’elle examine avec une concentration intense, ses yeux parcourant les caractères étrangers comme si elle cherchait à en extraire un sens que ma traduction n’aurait pas capturé.

“Selon ce texte,” expliqué-je, “boire, se baigner ou faire couler le sang d’un prince tout en portant le Fez attirerait les faveurs royales d’entités divines – bien que la nature de ces divinités semble extrêmement sombre et au-delà de notre entendement.”

Je m’interromps, confronté à un passage particulièrement troublant.

“Ce serait même,” ajouté-je avec une hésitation palpable, “un moyen d’atteindre l’immortalité.”

Églantine et moi échangeons un regard où se lit la même interrogation muette : quel genre d’immortalité un tel artefact pourrait-il conférer ? Et surtout, à quel prix ?

“Mais qui sait,” murmuré-je, donnant voix à mes appréhensions, “quelle vision ces êtres indicibles et innommables ont de nous, les hommes ? De l’humanité ? Que pourraient-ils bien entendre par ‘immortalité’ ?”

La question reste suspendue dans l’air, lourde d’implications terrifiantes que ni elle ni moi n’osons explorer plus avant.

“Et quelle serait la contrepartie d’une telle faveur ?” poursuivis-je, mon esprit se perdant dans des conjectures de plus en plus sombres. “Serions-nous même capables de survivre à leur vision, sans parler de celles de leurs mondes ? Que deviendrait-on en contemplant l’indicible, ce qui dépasse fondamentalement l’entendement humain ?”

Mes propres paroles me glacent le sang, évoquant des perspectives si terrifiantes que mon esprit refuse instinctivement de s’y attarder. Je me rappelle soudain cette transformation hideuse dont nous avons été témoins – cette langue démesurée jaillissant de la bouche de Pook – et me demande si ce n’était là qu’un aperçu du destin qui attend ceux qui succombent à l’influence du Fez.

Églantine, percevant peut-être mon trouble, pose délicatement sa main sur mon épaule. Ce contact, aussi léger soit-il, me ramène au présent, à la réalité tangible de ce bureau londonien baigné de lumière grise.

“Continuons,” dit-elle simplement, et dans ce mot unique je perçois une détermination qui renforce la mienne.

Notre travail se poursuit avec une intensité renouvelée. Les heures s’écoulent, marquées uniquement par le tintement occasionnel de la théière qu’Églantine remplit régulièrement, et par le froissement des pages que nous tournons avec une précaution croissante, comme si ces textes anciens étaient devenus plus fragiles – ou plus dangereux – au fil de nos découvertes.

Un passage particulier attire bientôt mon attention, sa calligraphie distinctive se détachant du reste du texte comme un avertissement délibérément mis en exergue.

“Écoutez cet avertissement,” dis-je en traduisant lentement, pesant chaque mot comme s’il s’agissait d’une incantation dont la prononciation incorrecte pourrait avoir des conséquences désastreuses. “Prenez à cœur que celui qui porte le Fez Rouge Sang déchaînera une pluie de calamités sur lui-même.”

Je poursuis, ma voix s’adoucissant involontairement devant la terrible beauté de cette prose ancienne :

“Que celui-ci cédera son âme et son esprit à la volonté du Fez et de ses terribles maîtres. Seuls ceux qui sont passés maîtres dans les domaines des arts noirs peuvent espérer survivre à cette épreuve – et même pour eux, le prix serait probablement encore plus terrible…”

Ces mots résonnent dans la pièce avec une finalité sinistre. Je me tourne vers Églantine, dont le visage habituellement serein trahit maintenant une inquiétude profonde.

“Pensez-vous,” commence-t-elle avec hésitation, “que le Professeur Smith et ses collaborateurs étaient pleinement conscients de ces dangers lorsqu’ils ont entamé leurs recherches sur le Fez ?”

La question me surprend par sa pertinence. En effet, si Julius et le Professeur Demir avaient eu connaissance de ces avertissements, comment expliquer qu’ils aient poursuivi leurs investigations avec tant d’ardeur ?

“Il est possible,” réponds-je après un moment de réflexion, “qu’ils aient été attirés précisément par ce danger. Certains chercheurs considèrent que la valeur d’une découverte est proportionnelle aux risques encourus pour l’obtenir.”

Cette explication ne me satisfait pourtant pas entièrement. Smith, pour tout son enthousiasme académique, ne m’a jamais semblé être un homme enclin aux risques inconsidérés.

“Ou peut-être,” suggère Églantine avec cette intuition qui me fascine tant chez elle, “n’avaient-ils pas accès à ces textes particuliers. Après tout, nous bénéficions ici de la collection exceptionnelle que Julius a constituée au fil des années.”

Je hoche la tête, reconnaissant la sagesse de cette observation. Les sources que nous consultons aujourd’hui sont le fruit d’années d’acquisitions patientes et de contacts soigneusement cultivés dans le monde entier. Il est tout à fait concevable que certains de ces documents n’aient été obtenus par Smith que récemment, peut-être même après son retour de Constantinople.

Notre conversation est interrompue par la découverte d’un passage qui ravive mon espoir. Enfoui au milieu d’avertissements et de descriptions cauchemardesques, il évoque une possibilité que nous n’avions pas encore envisagée.

“Il y a peut-être,” traduis-je avec une excitation grandissante, “la possibilité de le contrôler, voire de mettre un terme à ses agissements.”

Églantine se penche au-dessus de mon épaule, son souffle effleurant ma joue tandis qu’elle examine le texte que je lui indique.

“Mais pour cela,” poursuivis-je, mon enthousiasme retombant quelque peu, “il faut impérativement avoir le livre intitulé ‘Les Murmures du Fez’.”

Je feuillette frénétiquement les pages suivantes, cherchant davantage d’informations sur cet ouvrage qui pourrait détenir la clé de notre salut.

“Voici des références à cet ouvrage,” annoncé-je, montrant un passage daté approximativement de 1800. “Il aurait existé dans l’Empire Ottoman à cette époque. Mais apparemment, il a été rapidement interdit et banni de toute publication et connaissance.”

Cette révélation donne un sens nouveau à l’acharnement de Menkaph à retrouver ce livre chez le collectionneur londonien. Si “Les Murmures du Fez” contient effectivement des instructions pour contrôler ou neutraliser l’artefact, sa possession devient un enjeu d’une importance capitale – non seulement pour nous qui cherchons à mettre fin à cette menace, mais également pour ceux qui voudraient exploiter son pouvoir.

“Cela explique beaucoup de choses,” murmure Églantine, donnant voix à mes propres pensées. “Le meurtre du collectionneur, la présence de ces hommes à fez dans les bas-quartiers de Londres… Tout tourne autour de ce livre.”

Notre matinée de recherches méticuleuses avec Églantine fut brutalement interrompue par le retour précipité de deux membres de notre expédition. Alfred et Robbie surgirent dans le bureau de Smith, leurs respirations haletantes et leurs visages écarlates trahissant une course effrénée à travers les artères londoniennes. Leur état d’agitation manifeste me fit immédiatement craindre quelque catastrophe nouvelle, quelque manifestation supplémentaire des forces obscures que nous tentions de comprendre.

“Que s’est-il passé ?” demandai-je en abandonnant momentanément mes précieuses traductions. “Où sont Eugène et Hervé ?”

Ce qui suivit pourrait être qualifié, avec toute la charité chrétienne dont je suis capable, de récit d’une série de maladresses monumentales. Je ne vois pas d’autre terme que “conneries” pour décrire l’enchaînement d’actions irréfléchies qu’ils nous narrèrent avec un mélange confus d’excitation et d’embarras.

“Nous avons retrouvé l’adresse exacte,” commença Alfred, dont le maintien habituellement composé avait cédé la place à une nervosité palpable. “L’appartement du dénommé Burnham, dans les taudis de Shoreditch.”

“Jusqu’ici rien d’extraordinaire,” commentai-je, pressentant déjà que la suite du récit allait rapidement s’écarter du domaine de la simple enquête méthodique.

Robbie prit le relais, sa voix encore teintée de l’adrénaline qui devait avoir guidé leurs actions :

“On a entendu du bruit à l’intérieur, comme si quelqu’un fouillait frénétiquement dans des papiers. Alors…”

Il hésita brièvement, son regard croisant celui d’Alfred comme pour chercher confirmation de la suite de leur histoire.

“Alors,” reprit Alfred avec une résignation évidente, “nous avons décidé d’intervenir directement.”

“Vous avez _décidé d’intervenir directement_,” répétai-je lentement, soulignant chaque syllabe comme si leur simple répétition pouvait en transformer le sens profondément absurde. “Et qu’entendez-vous exactement par cette formule délicieusement euphémistique ?”

La réponse, livrée par fragments confus entre les deux hommes, peignit le tableau d’une opération qui tenait davantage du vaudeville que de l’investigation professionnelle. Apparemment, aller savoir quelle mouche les avait piqués, nos quatre compagnons avaient collectivement décidé de passer en “mode commando” – selon l’expression même de Robbie. Ils avaient littéralement enfoncé la porte de l’appartement, surgissant en masse dans l’intimité d’un homme dont ils ne savaient absolument rien.

Je fermai brièvement les yeux, tentant de maîtriser cette propension à l’emportement qui m’avait valu, dans ma jeunesse, le sobriquet peu flatteur de “soupe au lait”.

“Continuez,” murmurai-je, préparé au pire.

Le dénommé Burnham, manifestement peu enclin à accueillir favorablement cette intrusion brutale dans son domicile, avait réagi comme tout homme sensé l’aurait fait : en hurlant à pleins poumons, appelant désespérément à l’aide par la fenêtre ouverte. Cette réaction, parfaitement compréhensible aux yeux de toute personne douée d’un minimum de raison, avait apparemment surpris nos amis, qui n’avaient pas anticipé qu’un individu puisse s’alarmer en voyant quatre étrangers défoncer sa porte.

“Il s’époumonait comme un possédé,” expliqua Robbie, comme si cette réaction constituait en soi une preuve de culpabilité. “Alors je lui ai sauté dessus pour le faire taire.”

À côté de moi, Églantine émit un son qui tenait à la fois du soupir consterné et du gémissement désespéré. Je partageais entièrement son sentiment.

“Il y a eu ensuite quelques…” Alfred chercha visiblement un terme diplomatique, “…échanges plus ou moins vigoureux.”

“Des coups,” traduisis-je platement. “Vous avez frappé un citoyen britannique dans son propre domicile, après y être entrés par effraction.”

“Il était particulièrement coriace,” ajouta Robbie, comme si cette résistance légitime constituait une circonstance aggravante. “Même mes poings n’ont pas réussi à le faire parler davantage.”

“Parler davantage ?” relevai-je, soudain intéressé malgré ma consternation. “Qu’a-t-il dit exactement ?”

Des bribes d’informations émergèrent alors de leur récit chaotique. Entre deux tentatives de se défendre contre quatre assaillants, le malheureux Burnham avait révélé – ou plutôt confirmé – son statut de journaliste. Il menait apparemment sa propre enquête sur “de mystérieux agissements de Turcs assez louches” – une formulation vague qui, dans le contexte de nos propres recherches, prenait une signification particulièrement inquiétante.

“Avez-vous tenté de lui expliquer votre présence ?” demandai-je, sachant pertinemment que la réponse serait négative. “Lui avez-vous indiqué que vous poursuiviez peut-être le même objectif ?”

Les regards fuyants que s’échangèrent Alfred et Robbie constituaient une réponse éloquente. L’idée de communiquer rationnellement ne semblait pas avoir effleuré leur esprit embrasé par l’action.

“Nous n’en avons pas eu le temps,” expliqua Alfred avec un embarras croissant. “Les cris avaient alerté le voisinage. Il y avait de l’agitation en bas, alors nous avons dû fuir précipitamment.”

“Et c’est là que les choses se sont vraiment compliquées,” ajouta Robbie, dont le teint s’était encore assombri. “Hervé et Eugène n’ont pas été assez rapides. Ils se sont fait arrêter par la police.”

Cette information tomba comme un couperet. Nos deux compagnons, actuellement détenus par les autorités londoniennes, accusés d’effraction, de voies de fait, et probablement d’une litanie d’autres infractions plus ou moins graves. La situation, déjà complexe avec notre artefact maudit et le mystérieux Menkaph, venait de se compliquer d’un imbroglio juridique potentiellement désastreux.

“Vous rendez-vous compte,” articulai-je lentement, mesurant chaque mot, “que nous sommes des étrangers à Londres ? Que nous enquêtons sur un objet occulte aux propriétés terrifiantes ? Que nous n’avons absolument pas besoin d’attirer l’attention des autorités ?”

Le silence embarrassé qui suivit était plus éloquent que toute réponse verbale.

Églantine, dont le calme et la présence d’esprit ne cessaient de m’impressionner, intervint alors avec une détermination qui contrastait avec sa délicatesse habituelle.

“Nous ne pouvons pas les laisser dans cette galère,” déclara-t-elle fermement. “Hervé et Eugène sont nos compagnons. Nous devons agir immédiatement.”

Avant toute chose, nous décidâmes cependant de prendre un repas. Le majordome de Smith, toujours impeccable dans sa discrétion efficace, s’occupa de nous servir un déjeuner substantiel. La situation était suffisamment grave pour justifier un moment de réflexion, et nul ne raisonne correctement l’estomac vide, comme me le répétait souvent mon père.

Une fois restaurés et nos esprits quelque peu apaisés par cette pause nécessaire, Églantine se leva avec une grâce fluide qui semblait déplacée dans l’urgence de la situation.

“Je me rends immédiatement au commissariat de Shoreditch,” annonça-t-elle. “Patrice, m’accompagnerez-vous ?”

Comment aurais-je pu refuser ? L’idée même de laisser cette femme extraordinaire affronter seule la bureaucratie policière britannique m’était insupportable. Nous confiâmes la garde du Fez à Smith et aux deux responsables de ce fiasco, avec des instructions précises concernant les précautions à maintenir en notre absence.

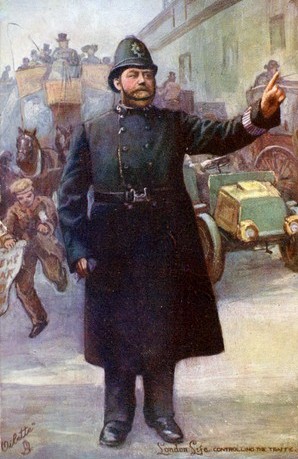

Le commissariat de Shoreditch se révéla être un bâtiment aussi austère que ses occupants. Construit en briques rouges noircies par la suie londonienne, il dégageait cette impression de solidité implacable propre aux institutions britanniques. À l’intérieur, l’atmosphère était tout aussi peu accueillante : un mélange d’efficacité bureaucratique et de méfiance institutionnalisée.

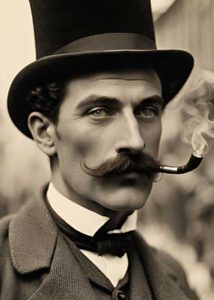

L’officier qui nous reçut incarnait parfaitement cet esprit. Un homme massif aux favoris imposants, dont l’uniforme impeccable semblait sur le point d’éclater sous la pression d’une poitrine bombée par l’importance de sa fonction. Son regard, d’un bleu délavé, nous toisa avec ce mélange particulier de suspicion et de condescendance que certains Britanniques réservent spécifiquement aux étrangers.

Je m’apprêtais à prendre la parole, préparant mentalement un discours diplomatique qui pourrait amadouer ce cerbère administratif, lorsqu’Églantine me devança avec une initiative qui me laissa momentanément sans voix.

Avec une transformation aussi subtile que complète, elle modifia sa posture, son expression, jusqu’à la modulation même de sa voix. La femme discrète et studieuse que je connaissais céda la place à une créature d’une féminité calculée, dont chaque geste semblait conçu pour attirer et retenir l’attention masculine.

“Officier,” commença-t-elle avec un accent français délibérément accentué, “nous sommes terriblement inquiets pour nos amis. Un malentendu des plus regrettables, j’en suis certaine.”

L’effet fut immédiat et presque comique. Le regard hostile de l’officier s’adoucit visiblement, ses épaules se détendirent imperceptiblement, et un sourire mal dissimulé vint tirailler les coins de sa moustache disciplinée.

Ce qui suivit fut un chef-d’œuvre de manipulation subtile, où Églantine déploya des talents de négociatrice que je ne lui soupçonnais pas. Entre compliments adroitement placés et expressions de détresse savamment dosées, elle parvint à établir les termes d’un accord que je qualifierais généreusement de douteux : contre une caution de cinquante livres – somme considérable – et la promesse d’un rendez-vous galant le soir même, l’officier accepterait de “revoir les termes de leur emprisonnement”.

J’observais cet échange avec un mélange d’admiration pour l’habileté d’Églantine et de répulsion croissante envers cet individu qui profitait si ouvertement de sa position. Chaque syllabe prononcée par ce goujat, chaque regard concupiscent qu’il posait sur ma compagne renforçait mon antipathie. Sa xénophobie à peine voilée – manifestée par des remarques désobligeantes sur “ces Français et leurs manières” – n’arrangeait rien à l’affaire.

Lorsqu’Églantine scella leur accord d’un sourire qui paraissait sincère – tour de force remarquable étant donné les circonstances – je dus faire appel à toute ma maîtrise de soi pour ne pas intervenir. La méfiance serait toujours de rigueur avec ce personnage, me promis-je silencieusement.

Alors que nous nous apprêtions à quitter le commissariat, un homme entra précipitamment, captant immédiatement mon attention. De taille moyenne, vêtu avec une élégance discrète mais indéniable, il dégageait cette aura particulière que je reconnaissais instinctivement : celle d’un confrère journaliste.

“C’est lui,” chuchota Églantine en pressant légèrement mon bras. “Bentley Burnham.”

L’homme dont l’appartement avait été envahi quelques heures plus tôt par nos amis se dirigeait d’un pas déterminé vers le comptoir d’accueil. Son visage présentait des marques récentes de violence – témoignages silencieux des “échanges vigoureux” mentionnés par Alfred – mais son maintien restait digne, presque aristocratique.

Je décidai d’attendre sa sortie, espérant établir un contact plus constructif que celui initié par mes compagnons. Églantine approuva tacitement cette décision, et nous nous positionnâmes discrètement à l’extérieur du bâtiment.

L’attente ne fut pas longue. Burnham émergea quelques minutes plus tard, un carnet à la main, manifestement préoccupé par des pensées qui ridaient son front. Je m’approchai de lui avec cette déférence calculée qui facilite souvent les premiers contacts.

“Monsieur Burnham,” commençai-je en anglais, “permettez-moi de me présenter. Patrice Beaumain, journaliste français. J’aimerais m’entretenir avec vous concernant certains… événements récents.”

Sa réaction fut immédiate et sans équivoque. Son visage se ferma comme une huître, ses yeux me scrutèrent avec une défiance totale, et bien qu’il comprît parfaitement mes paroles – j’en étais certain – il se contenta de me dépasser sans un mot, accélérant imperceptiblement le pas.

Je n’insistai pas. L’expérience m’a enseigné que certaines approches directes sont vouées à l’échec, et que l’obstination ne fait généralement qu’aggraver les situations délicates. De plus, la méfiance de Burnham était parfaitement compréhensible, étant donné les circonstances de sa rencontre initiale avec notre groupe.

Le soir venu, je retournai au commissariat accompagnant Églantine comme convenu. Robbie, bien qu’absent physiquement, avait joué un rôle crucial en nous fournissant les cinquante livres exigées pour la caution – somme qu’il m’avait remise avant notre départ. Ces fonds provenaient directement des gains de son récent match de boxe victorieux contre l’Irlandais Hammer Williams, une utilisation de sa bourse que je ne pouvais qu’admirer dans ces circonstances urgentes.

Églantine était métamorphosée. Elle avait troqué sa tenue habituelle, sobre et pratique, contre une robe d’un bleu profond qui soulignait admirablement la délicatesse de sa silhouette. Ses cheveux, habituellement retenus en un chignon discret, cascadaient librement sur ses épaules, encadrant un visage dont la beauté, soudain mise en valeur par quelques artifices subtils, semblait presque irréelle. Elle ressemblait à un ange descendu sur terre, vision céleste égarée dans les ruelles sordides de Londres.

L’effet sur l’officier fut exactement celui escompté. Son regard s’illumina d’une convoitise à peine dissimulée, tandis que ses manières s’adoucirent immédiatement. Ses gestes, auparavant empreints d’une brusquerie toute administrative, se firent soudain presque cérémonieux. Le contraste était si flagrant qu’il en devenait presque comique.

“Mademoiselle Hugel,” s’exclama-t-il avec un accent qui massacrait délibérément notre belle langue française, tentative maladroite de galanterie qui ne fit qu’accentuer mon antipathie. “Vous êtes… resplendissante.”

Églantine lui offrit un sourire dont la perfection calculée aurait dû, à elle seule, éveiller la méfiance de cet homme. Mais l’officier, comme tant d’autres avant lui, se laissait aveugler par ce qu’il croyait être sa propre séduction irrésistible.

“Les cinquante livres,” annonçai-je, en tendant l’enveloppe contenant la somme convenue que Robbie m’avait confiée avant notre départ.

Le regard que me lança l’officier était chargé d’une hostilité à peine voilée. Ma présence constituait manifestement un obstacle à ses projets pour la soirée. Je notai avec une satisfaction discrète que l’homme avait pris soin de cirer ses bottes et d’ajuster son uniforme, préparatifs vaniteux qui renforçaient le pathétique de la situation.

“Je ne me souviens pas avoir mentionné la nécessité d’un… chaperon,” grommela-t-il en acceptant néanmoins l’enveloppe, qu’il glissa dans sa poche avec une désinvolture qui suggérait l’habitude de telles transactions.

“Monsieur Beaumain est un ami très cher,” répondit Églantine avec cette inflexion parfaite qui transformait une simple constatation en déclaration chargée de sous-entendus complexes. “Il s’inquiète pour ma sécurité, surtout dans un quartier que je connais si peu.”

Elle se tourna vers moi, m’adressant un regard appuyé qui me signifiait clairement de maintenir une distance respectueuse pendant leur échange. J’acquiesçai imperceptiblement, comprenant l’équilibre délicat qu’elle tentait de maintenir. Sa stratégie était risquée mais brillante : m’utiliser comme contrepoids à l’autorité de l’officier, tout en me gardant suffisamment éloigné pour ne pas compromettre le “rendez-vous” dont dépendait la libération de nos amis.

Comme convenu, j’accompagnai le “couple” à distance respectable jusqu’au restaurant choisi par l’officier – un établissement dont la respectabilité douteuse correspondait parfaitement à son personnage. Prenant place à une table suffisamment éloignée pour ne pas interférer directement, mais assez proche pour intervenir en cas de nécessité, j’observai avec une attention soutenue leur interaction.