Dimanche 13 novembre, 12h30

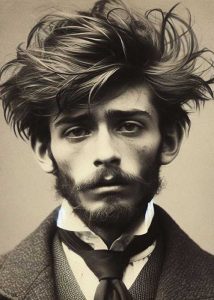

Le dernier à nous rejoindre au Cerf Blanc fut Julius Smith lui-même, accompagné de son garde du corps improvisé, Robie, dont la carrure imposante contrastait singulièrement avec la silhouette élancée de notre hôte. Mais ce qui attira immédiatement mon regard, ce ne fut ni leur retard ni l’expression tendue qui marquait leurs traits, mais bien cette boîte à chapeau que Smith serrait contre lui avec une vigilance presque maladive. Nul besoin d’être un esprit particulièrement perspicace pour deviner ce que recelait ce contenant d’apparence si banale.

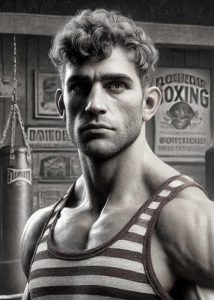

J’observai attentivement Robie tandis que nous nous installions. Le boxeur, habituellement si à l’aise dans toutes les situations, manifestait des signes d’inconfort évidents. Ses mains, ces instruments redoutables capables de terrasser un champion irlandais, tremblaient imperceptiblement lorsqu’elles s’approchaient trop près de la boîte à chapeau. Ses regards furtifs vers l’objet trahissaient une appréhension viscérale que son stoïcisme habituel ne parvenait pas à masquer entièrement.

Cette observation m’inspira une résolution immédiate : dès notre départ de cet établissement, il faudrait établir un système de rotation pour la garde de l’artefact maudit. Aucun d’entre nous ne devrait supporter seul le fardeau de sa proximité prolongée. Ces murmures insidieux dont Alfred et les autres m’avaient parlé semblaient déjà exercer leur influence néfaste sur notre boxeur, et je refusais catégoriquement de voir l’un des nôtres sombrer dans les affres de la folie pour avoir été trop longtemps exposé à cette relique impie.

Smith nous fit signe de passer dans la partie restaurant de l’établissement, abandonnant l’atmosphère enfumée et bruyante du pub pour une salle aux proportions plus vastes, dont l’élégance discrète mais indéniable contrastait violemment avec les quartiers misérables que certains d’entre nous avaient explorés ce matin même.

Les tables nappées de blanc immaculé, l’argenterie étincelante, les serveurs en livrée évoluant avec une discrétion calculée – tout dans cet environnement exsudait un raffinement qui nous fit prendre conscience, avec une acuité presque douloureuse, de notre propre inadéquation. Nous formions un groupe hétéroclite dont la présence semblait constituer une anomalie visuelle dans ce décor de perfection bourgeoise.

Pourtant, cette conscience aiguë de notre étrangeté ne nous empêcha nullement de prendre place avec un aplomb que d’aucuns qualifieraient d’impudent. Après tout, n’avions-nous pas affronté des horreurs que ces gentlemen en habits et ces dames en toilettes somptueuses ne pourraient même pas concevoir ? La perspective de violer quelque code vestimentaire tacite semblait bien dérisoire en comparaison.

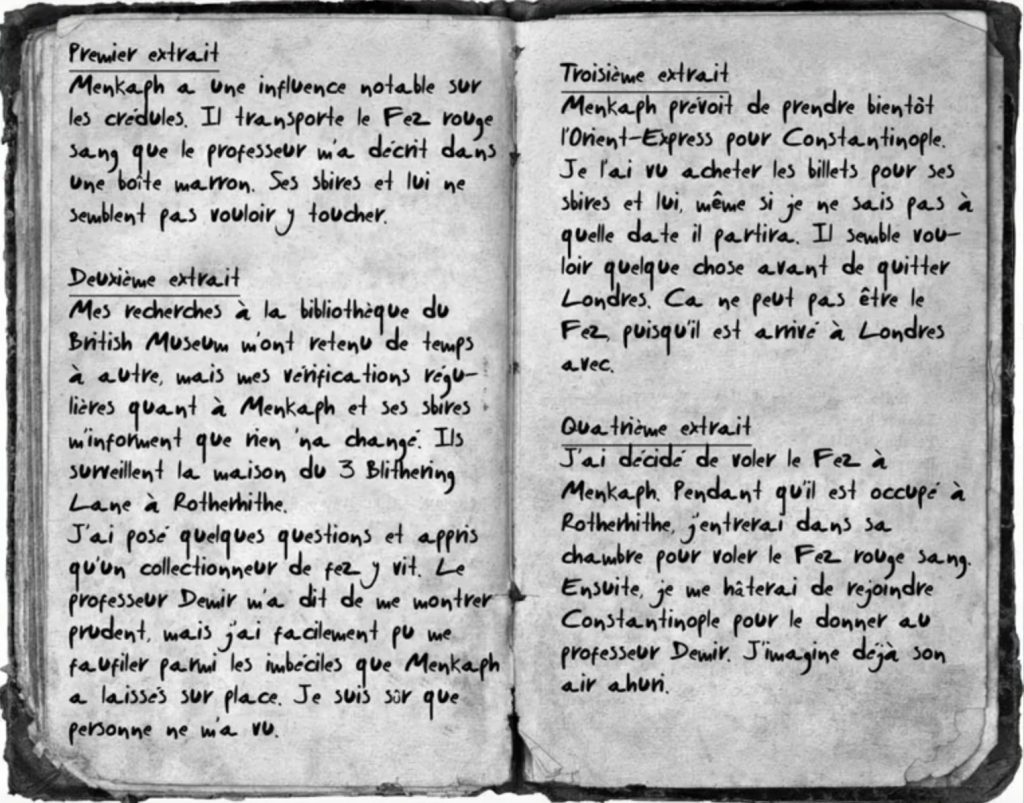

À peine installés, Eugène sortit de sa poche intérieure le petit calepin qu’il avait dérobé lors de sa visite clandestine chez Matthew Pook. L’objet, d’apparence parfaitement ordinaire, présentait une couverture de cuir usé par des manipulations répétées – un article des plus banals, semblable en tous points à celui que j’utilisais moi-même pour consigner mes observations quotidiennes ou préparer mes futurs articles.

“J’ai eu l’occasion de le feuilleter rapidement au pub,” nous confia Eugène à voix basse, se penchant au-dessus de la table pour éviter que ses paroles ne parviennent aux oreilles des convives voisins. “Il s’agit du journal intime de Matthew Pook lui-même.”

Il en tourna délicatement les pages, révélant une écriture nerveuse mais lisible qui couvrait chaque feuillet d’une encre aujourd’hui légèrement brunie par le temps.

“Les écrits de Pook sont fascinants,” poursuivit Eugène en tournant délicatement les pages jaunies. “Il a consigné ses observations de manière méthodique, presque obsessionnelle. Écoutez plutôt ces extraits.”

Il s’éclaircit la gorge et commença à lire à voix basse :

“‘Menkaph a une influence notable sur les crédules. Il transporte le Fez rouge sang que le professeur m’a décrit dans une boîte marron. Ses sbires et lui ne semblent pas vouloir y toucher.'”

“Puis, quelques jours plus tard,” continua Eugène, “Pook écrit : ‘Mes recherches à la bibliothèque du British Museum m’ont retenu de temps à autre, mais mes vérifications régulières quant à Menkaph et ses sbires m’informent que rien n’a changé. Ils surveillent la maison du 3 Bithering Lane à Rotherhithe. J’ai posé quelques questions et appris qu’un collectionneur de renom y vit. Le professeur Demir m’a dit de me montrer prudent, mais j’ai facilement pu me faufiler parmi les imbéciles que Menkaph a laissés sur place. Je suis sûr que personne ne m’a vu.'”

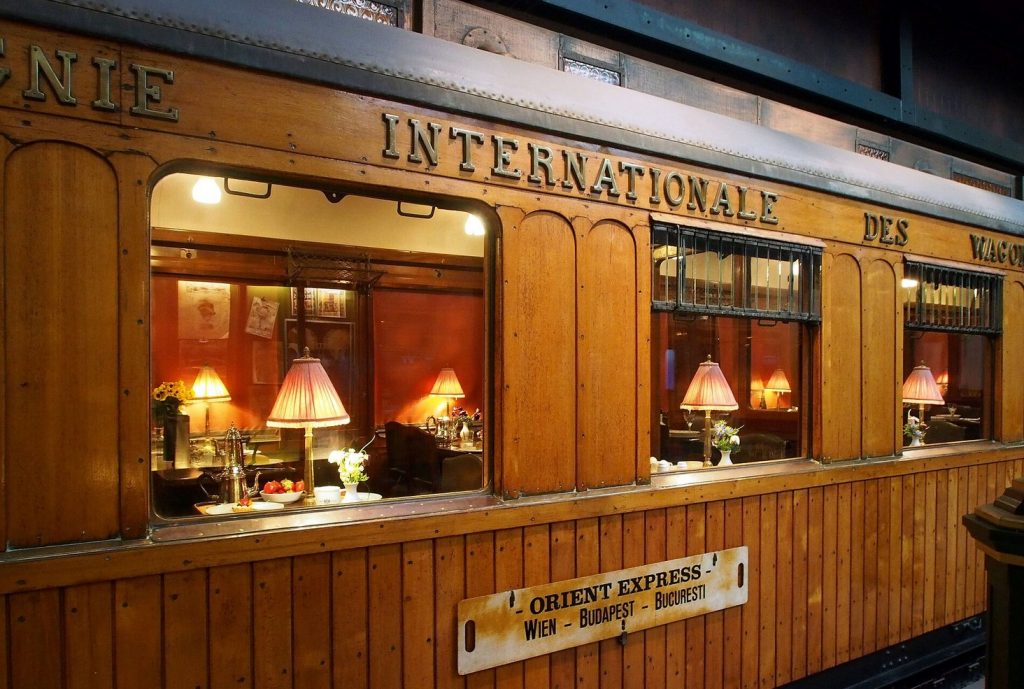

“Le mystère s’épaissit dans cette entrée,” dit Eugène en tournant une autre page : “‘Menkaph projette de prendre bientôt l’Orient-Express pour Constantinople. Je l’ai vu acheter les billets pour ses sbires et lui, même si je ne sais pas à quelle date il partira. Il semble vouloir quelque chose avant de quitter Londres ! Ce ne peut pas être le Fez puisqu’il est arrivé à Londres avec.'”

“Et enfin,” conclut notre ami, “la dernière entrée avant que tout ne bascule : ‘J’ai décidé de voler le Fez à Menkaph pendant qu’il est occupé à Rotherhithe, j’entrerai dans sa chambre pour voler le Fez rouge sang. Ensuite, je me hâterai de rejoindre Constantinople pour le donner au professeur Demir. J’imagine déjà son air ahuri.'”

Cette révélation, aussi précieuse fût-elle, ne faisait qu’ajouter une pièce supplémentaire à un puzzle dont les contours demeuraient désespérément flous. J’eus soudain l’impression que nous avancions à tâtons dans le brouillard londonien, notre progression entravée par cette opacité légendaire du “fog” qui semblait avoir contaminé notre enquête elle-même. Chaque découverte, loin d’éclaircir le mystère, semblait l’épaissir davantage, ajoutant de nouvelles zones d’ombre à celles que nous tentions déjà de dissiper.

Mon regard se tourna instinctivement vers Julius Smith. Si quelqu’un détenait les clés de cette énigme, ce ne pouvait être que lui.

Ce que je vis me frappa comme une évidence que j’aurais dû percevoir bien plus tôt. Notre ami, habituellement si vif, si prompt à théoriser et à partager ses découvertes avec un enthousiasme presque juvénile, semblait aujourd’hui l’ombre de lui-même. Une taciturnité inhabituelle avait remplacé sa verve coutumière. Ses yeux, autrefois si pétillants d’intelligence et de curiosité, fixaient maintenant son verre d’eau avec une intensité absente, comme s’il y cherchait des réponses à des questions qu’il n’osait formuler à voix haute.

Cette métamorphose m’affecta plus profondément que je ne l’aurais cru possible. Voir cet esprit brillant ainsi réduit à un silence morose éveilla en moi une indignation qui me surprit par sa vigueur. Je sentis monter en moi cette colère caractéristique qui m’avait valu le surnom de “soupe au lait” durant ma jeunesse – cette propension à m’emporter face à l’injustice ou au mensonge, même par omission.

“Julius,” lançai-je avec une brusquerie dont je pris immédiatement conscience, “il est temps de nous dire ce que vous nous cachez.”

Mon ton, plus agressif que je ne l’avais initialement voulu, fit sursauter Églantine, dont le regard réprobateur me rappela que la subtilité n’avait jamais été mon fort. Smith lui-même leva vers moi des yeux où la surprise se mêlait à une pointe de reproche.

“Patrice, mon ami,” répondit-il avec une douceur qui contrastait avec mon emportement, “je comprends votre frustration, mais—”

“Non,” l’interrompis-je, incapable de contenir plus longtemps cette impatience qui bouillonnait en moi. “Vous nous avez entraînés dans cette affaire sans nous révéler sa véritable nature. Des hommes sont morts, Julius. D’autres pourraient suivre. Nous avons vu… des choses innommables. Nous méritons la vérité. Toute la vérité.”

Mon interlocuteur m’observa un long moment, comme s’il pesait le pour et le contre d’une confession complète. Puis, avec un soupir qui semblait provenir des tréfonds de son âme, il acquiesça lentement.

“Vous avez raison, bien sûr,” concéda-t-il enfin. “Il est temps que je vous dise tout.”

Cette capitulation m’arracha un demi-sourire. Smith avait beau me reprocher silencieusement mon agressivité, elle avait porté ses fruits. Parfois, un esprit brillant a besoin d’être bousculé pour sortir de ses circonvolutions intellectuelles.

“Oui, il faut que je vous explique,” reprit-il, comme si cette décision, une fois prise, le libérait d’un poids immense. “Mais par où commencer ? Tout ceci est si… complexe.”

Ce qui suivit confirma cette complexité. Les explications de Smith, bien qu’il s’efforçât visiblement de les ordonner, jaillissaient dans un flot désordonné où se mêlaient faits concrets, suppositions et digressions savantes. Son esprit, manifestement surchargé par la masse d’informations qu’il tentait de nous transmettre, peinait à distinguer l’essentiel de l’accessoire.

Cette désorganisation intellectuelle me rappela l’état de son bureau, où les papiers s’empilaient en colonnes instables et où les livres s’entassaient sans logique apparente. Smith était un génie, sans aucun doute, mais un génie dont les pensées semblaient parfois déborder les limites de son propre entendement, comme si son cerveau, tel un grenier trop plein, ne parvenait plus à cataloguer correctement ses trésors de connaissance.

Voyant notre confusion croissante face à ce déluge verbal, il s’interrompit soudain, plongea la main dans sa veste et en extirpa trois feuilles de papier jaunies qu’il déposa délicatement sur la table.

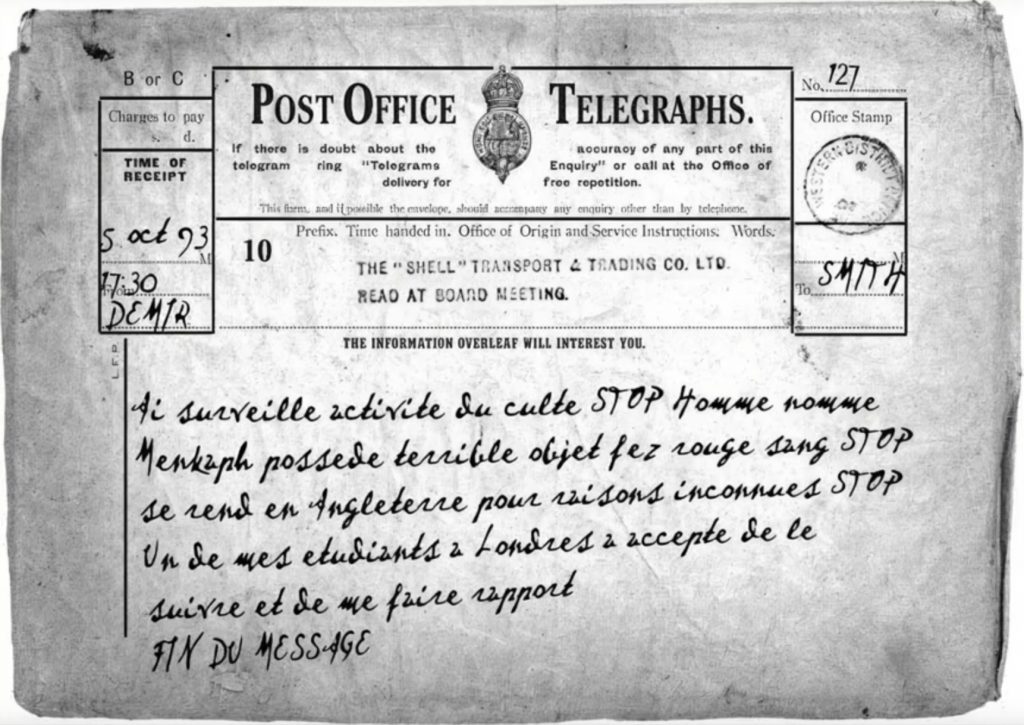

“Des télégrammes,” annonça-t-il avec un soulagement manifeste, comme si ces documents allaient enfin parler à sa place. “Reçus la semaine dernière, du Professeur Demir de Constantinople. Ils vous aideront peut-être à comprendre la chronologie des événements.”

Les télégrammes, rédigés dans ce style télégraphique concis qui exclut toute formule de politesse superflue, constituaient effectivement une base factuelle plus solide que les explications embrouillées de notre ami.

Le premier, daté du 3 novembre, informait Smith qu’un certain Menkaph, chef d’un culte basé à Constantinople, s’était rendu à Londres en possession du “Fez Rouge Sang”, bien que Demir ignorât la raison de ce voyage. Le télégramme mentionnait également que Matthew Pook, un étudiant prometteur du professeur, avait pris l’initiative de suivre Menkaph jusqu’en Angleterre.

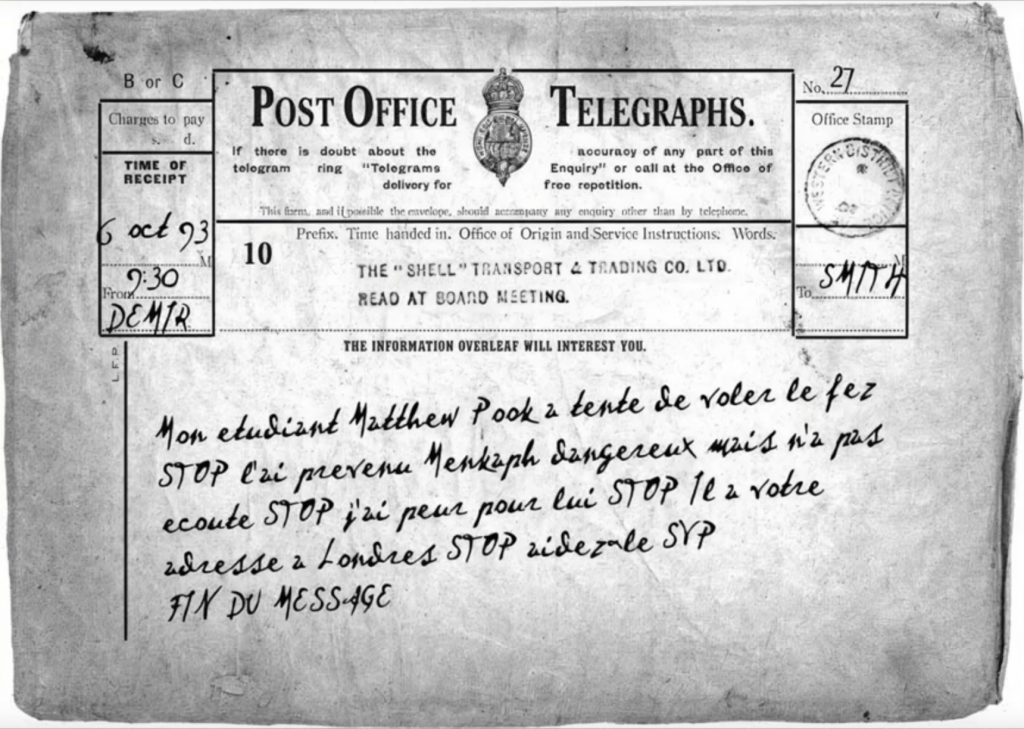

Le deuxième, envoyé deux jours plus tard, révélait que Pook, apparemment de sa propre initiative, avait dérobé le Fez à Menkaph alors que ce dernier s’apprêtait à s’emparer du livre intitulé “Les Murmures du Fez”.

Cette information confirmait ma théorie que toutes ces affaires étaient interconnectées – le meurtre du collectionneur, le vol du livre, le Fez maudit et la transformation horrifique de Matthew Pook formaient les maillons d’une chaîne dont la logique commençait enfin à se dessiner.

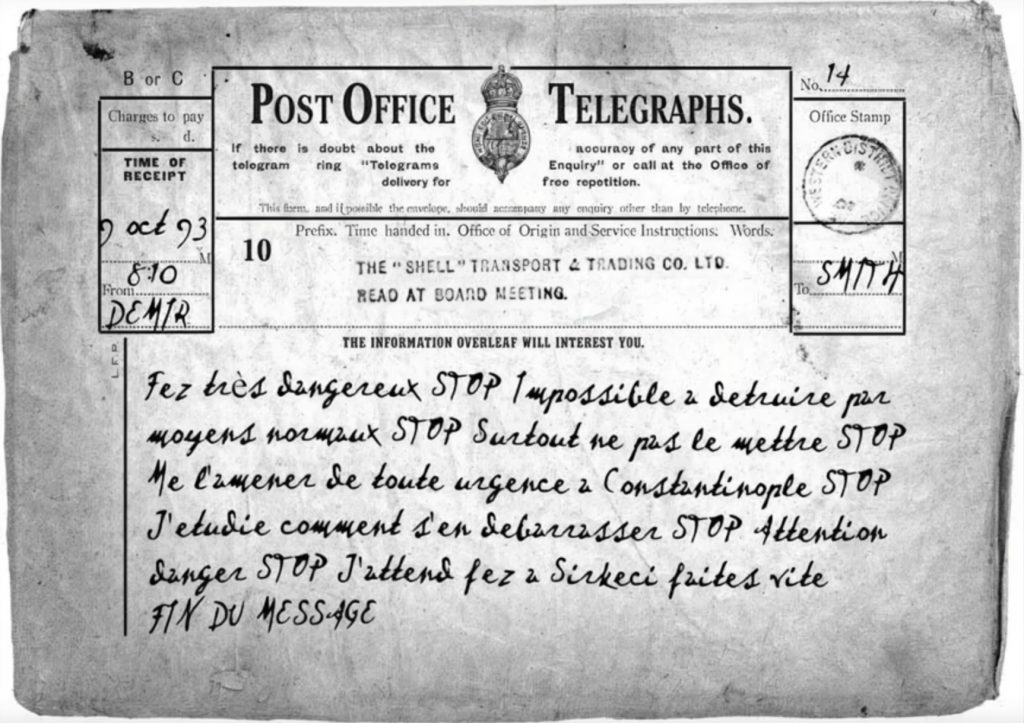

Le troisième télégramme, daté de l’avant-veille, était plus direct et plus alarmant encore : Demir enjoignait Smith de lui rapporter le Fez à Constantinople dans les plus brefs délais afin qu’il puisse être détruit selon un rituel approprié.

Bien que ces télégrammes apportassent un semblant d’ordre chronologique aux événements, ils soulevaient plus de questions qu’ils n’en résolvaient. La sensation d’être projeté au milieu d’une tragédie grecque sans en connaître ni les actes précédents ni les motivations des protagonistes persistait désagréablement.

“Ces messages sont bien succincts, Julius,” fis-je remarquer, m’efforçant cette fois de tempérer mon impatience. “Ils ne nous disent rien de l’origine de ce Fez, ni pourquoi tant de personnes semblent prêtes à tuer ou à mourir pour lui.”

Smith me regarda longuement, comme s’il hésitait à plonger dans les profondeurs d’une histoire trop vaste ou trop terrible pour être résumée autour d’une table de restaurant. Puis, prenant une décision, il commença à parler de son voyage à Constantinople et de sa collaboration avec le Professeur Demir.

Son récit, plus structuré cette fois, nous transporta dans les méandres de recherches académiques qui avaient progressivement glissé vers des territoires plus occultes. Smith et Demir avaient découvert des “choses” sur le Fez Rouge Sang – il resta délibérément vague sur la nature exacte de ces découvertes, comme si les nommer explicitement leur conférerait une réalité qu’il préférait maintenir à distance.

Parmi leurs sources, tant écrites qu’orales, figurait un personnage particulièrement intrigant : un Français se présentant comme mi-chercheur, mi-sorcier, répondant au nom aristocratique de Jean Floressas des Esseintes, mais plus connu sous le surnom théâtral de “Prince Puzzle”.

Le portrait que Smith dressa de cet individu oscillait entre admiration réticente et méfiance amusée. Un homme d’une érudition prodigieuse mais douteuse, mêlant connaissances authentiques et inventions fantaisistes avec un art consommé qui rendait la frontière entre vérité et affabulation presque impossible à discerner. Un être excentrique jusqu’à la caricature, dont l’apparence et les manières eussent été risibles si elles n’avaient été portées avec un tel sérieux.

Pourtant, malgré le caractère douteux de cette source principale, Julius et son collègue étaient parvenus, à force de recoupements méticuleux, à dégager un substrat de faits historiques qui semblaient corroborer l’existence réelle du Fez Rouge Sang.

Remontant la piste de cet artefact à travers les siècles, ils avaient exhumé un tissu de rumeurs concordantes, toutes teintées de sang et de terreur. La légende la plus persistante, datant du XVIe siècle dans l’Empire ottoman, voulait que le Fez dût son nom et sa couleur au fait d’avoir été trempé dans le sang de milliers de victimes sacrifiées à des divinités païennes – des entités si maléfiques que la simple évocation de leurs noms risquait d’attirer leur attention néfaste.

En racontant cela, Smith baissa instinctivement la voix, comme si ces dieux oubliés pouvaient nous entendre à travers les siècles et les continents. Ce geste, venant d’un homme de science, me frappa plus que n’importe quel récit d’horreur surnaturelle. Voir Julius, ce rationaliste convaincu, manifester une telle crainte superstitieuse rendait la menace infiniment plus tangible que tous les traités d’occultisme que j’avais pu consulter.

À ce stade du récit, je demeurais partagé entre scepticisme et inquiétude. Tout cela semblait flotter dans une brume de légendes et de conjectures où le fait historique se diluait dans la superstition populaire. Et pourtant… la transformation hideuse dont nous avions été témoins, cette langue démesurée jaillissant de la bouche de Pook, ces murmures qui hantaient ceux qui s’étaient trop approchés du Fez – tout cela conférait une crédibilité terrible aux paroles de Smith.

Malgré toutes leurs recherches, poursuivit-il, ils n’avaient jamais pu localiser précisément l’artefact, bien qu’ils fussent persuadés qu’il se trouvait quelque part à Constantinople. La preuve la plus convaincante de sa présence dans la ville était l’émergence d’un culte qui lui était dédié : “Les Enfants du Fez Rouge Sang”.

Cette secte, expliqua Smith, n’avait pas délibérément recherché l’objet. C’était plutôt l’inverse qui s’était produit : l’aura malveillante du Fez avait attiré à lui des esprits sensibles à son influence, les rassemblant dans une communion morbide autour d’un artefact qu’ils vénéraient sans même l’avoir vu. Une puissance occulte qui façonnait la réalité autour d’elle, créant ses propres adorateurs par le seul fait de son existence.

Les adeptes du culte des “Enfants du Fez Rouge Sang”, probablement sous l’influence subtile et pernicieuse de l’artefact lui-même, avaient rédigé un texte qu’ils avaient intitulé “L’Apocryphe du Fez” – un document mystérieux que Smith et Demir n’avaient pas encore pu étudier. Les deux professeurs étaient particulièrement intrigués par ce texte, se demandant quelles connaissances occultes il pouvait contenir que leurs propres recherches n’avaient pas révélées.

Le chef de ce culte sinistre était un certain Hieronymus Menkapf, un Anglais d’ascendance turque, érudit reconnu dans les cercles occultistes occidentaux. Cet homme, dont le nom semblait presque trop parfaitement assorti à son rôle, possédait – selon les informations de Smith – un harem de jeunes beautés orientales, parmi lesquelles se distinguait sa favorite, une certaine Nisra, surnommée “Fille du Destin”.

Cette femme, dont le nom évoquait pour moi les contes des Mille et Une Nuits que je dévorais dans mon enfance, entretenait apparemment une relation tout aussi privilégiée avec un autre personnage au passé trouble : le prince Ramazan, un membre exilé de la famille impériale ottomane, cousin du Sultan Hamid II lui-même.

Ce prince déchu, que Smith décrivit comme un être d’une perversité notoire, perdu dans les brumes de l’alcool et de l’opium, constituait un élément crucial du puzzle. Car les ultimes découvertes du Professeur Demir avaient révélé une propriété particulièrement terrifiante du Fez : s’il était trempé dans le sang d’un prince, il acquerrait le pouvoir d’invoquer une entité destructrice d’une puissance incommensurable, une force venue d’au-delà de notre monde et capable d’y semer la dévastation.

Cette révélation me glaça le sang, me faisant prendre conscience de l’ampleur du danger que nous avions, sans le savoir, contribué à écarter. Si Menkapf avait eu en sa possession à la fois le Fez et un prince dont le sang eût pu l’activer… je n’osais imaginer les conséquences.

“Nous avons eu de la chance,” conclut Smith, fixant la boîte à chapeau comme si elle renfermait à la fois notre salut et notre perte. “Grâce à l’initiative de Pook, aussi désastreuse qu’elle ait été pour lui, le Fez est maintenant entre nos mains. Il nous faut le ramener à Constantinople, où Demir pourra procéder au rituel de destruction.”

Un silence pesant s’abattit sur notre tablée, chacun d’entre nous méditant sur ces révélations extraordinaires. Les mets délicats que les serveurs déposaient discrètement devant nous semblaient soudain insipides, tant nos esprits étaient occupés par des considérations qui transcendaient les plaisirs terrestres de la gastronomie.

Je contemplai mes compagnons, observant leurs réactions à ce flot d’informations aussi fascinantes qu’inquiétantes. Le visage habituellement impassible d’Alfred s’était durci, comme si ces révélations avaient ravivé en lui des souvenirs douloureux de son séjour oriental. Églantine, dont le lien avec l’invisible n’avait jamais semblé aussi pertinent qu’en cet instant, gardait les yeux baissés, ses doigts fins jouant nerveusement avec son rosaire. Eugène, malgré toute son affectation d’élégance désinvolte, ne parvenait pas à dissimuler l’étincelle d’effroi qui brillait au fond de ses prunelles. Hervé, quant à lui, affichait cette expression dubitative qui caractérisait si bien sa nature rationaliste, mais sa main, qui se portait machinalement à la poche où je savais qu’il gardait son revolver, trahissait une inquiétude bien réelle.

Et Robie… notre boxeur semblait de plus en plus mal à l’aise, son regard fuyant sans cesse vers la boîte à chapeau, comme si celle-ci exerçait sur lui une attraction morbide qu’il s’efforçait de combattre.

J’étais moi-même partagé entre l’excitation intellectuelle que provoquait en moi ce mystère aux dimensions cosmiques, et une peur viscérale face aux forces obscures que nous semblions avoir involontairement défiées. L’écho des écrits de mon ancêtre résonnait en moi avec une intensité nouvelle : lui aussi avait pressenti l’existence de puissances occultes agissant dans l’ombre des événements historiques. Ses descriptions de phénomènes inexplicables durant la Révolution française, que j’avais longtemps considérées comme des métaphores ou des exagérations poétiques, prenaient maintenant une dimension prophétique.

Étais-je destiné, comme lui, à lever le voile sur des vérités que l’humanité préférait ignorer ? Et quel prix faudrait-il payer pour cette connaissance interdite ?

Tandis que ces questions tourbillonnaient dans mon esprit, je ne pouvais m’empêcher de noter, avec mon œil de journaliste, tous les détails de cette scène paradoxale : sept personnes réunies dans un restaurant luxueux de Londres, discutant, entre deux bouchées de sole meunière, d’incantations païennes et d’entités destructrices venues d’autres mondes.

L’absurdité de la situation m’arracha un sourire intérieur. J’imaginais la chronique que je pourrais en tirer : “Déjeuner avec l’Apocalypse : Comment Sept Français Sauvèrent le Monde entre le Potage et le Dessert”. Mes lecteurs du Petit Parisien l’eussent sans doute prise pour une fantaisie littéraire, une fiction divertissante née de mon imagination débridée.

Le silence oppressant qui régnait sur notre tablée me ramena à la réalité. La magnificence victorienne du restaurant contrastait violemment avec la nature abominable des révélations que nous venions d’entendre. Les mets délicats qui garnissaient nos assiettes demeuraient intacts, comme si la perspective d’ingérer quoi que ce soit après de telles révélations nous était devenue insupportable.

“Un moment, Julius,” intervins-je enfin, brisant le silence pesant. “Vos explications, aussi fascinantes soient-elles, soulèvent davantage de questions qu’elles n’apportent de réponses.”

Mon regard croisa celui d’Hervé, dont le haussement de sourcil presque imperceptible confirmait qu’il partageait mes doutes. Je poursuivis, donnant voix aux interrogations qui tourbillonnaient dans mon esprit :

“Comment ce Fez est-il initialement tombé entre les mains de ce Hyeronimus Menkaph ? Cette acquisition s’est-elle produite à Londres ou à Constantinople, comme la logique le voudrait ? Et si c’était dans la capitale ottomane, pourquoi diable l’avoir transporté jusqu’à Londres ?”

Smith ouvrit la bouche pour répondre, mais j’étais lancé dans ma diatribe interrogative, et rien n’aurait pu m’arrêter.

“Que peut bien contenir ce livre intitulé ‘Les Murmures du Fez’, alors que vous et Demir avez déjà consigné vos découvertes dans votre propre ‘Apocryphe’ ? Ou alors…” — une illumination me traversa l’esprit — “ces deux ouvrages ne font-ils qu’un ? Tentent-ils simplement de récupérer ce qu’on leur a dérobé ou qu’ils ont égaré ?”

Mon esprit de journaliste, habitué à déconstruire les récits officiels pour en extraire la substantifique moelle, avait repris ses droits. Je percevais maintenant les incohérences et les zones d’ombre qui subsistaient dans la version de Smith.

“Cela explique néanmoins certains comportements,” concédai-je après une brève pause. “Ces mystérieux hommes au fez ne cherchaient pas à guérir Pook, mais tentaient plutôt de récupérer l’artefact qu’il leur avait dérobé.”

Je m’interrompis, frappé par l’évidence qui s’imposait à moi. La conclusion s’imposait avec une clarté cristalline : il n’existait qu’une unique voie à suivre.

“Il semble maintenant évident,” déclarai-je avec une assurance qui surprit jusqu’à mes propres oreilles, “que nous n’avons d’autre choix que de nous rendre à Constantinople pour remettre le Fez à Demir, sous notre bonne garde, dans le but d’éradiquer définitivement cette malédiction.”

Le visage d’Églantine s’éclaira à cette suggestion, comme si l’idée d’un voyage vers l’Orient réveillait en elle quelque fascination latente pour les mystères anciens. Hervé, quant à lui, manifesta immédiatement des réserves pratiques :

“Et comment comptez-vous financer cette expédition, mon cher Patrice ? Nous ne sommes pas tous des rentiers comme certains d’entre nous.”

Son regard glissa brièvement vers Eugène, dont l’élégance coûteuse trahissait les rentes confortables.

“L’Orient-Express !” m’exclamai-je, emporté par mon enthousiasme. “Le summum du summum, le top du top, tant en termes de technique, de rapidité que de confort et de luxe !”

Puis, comme frappé par la réalité financière que Hervé venait d’évoquer, je tempérai mon exaltation :

“Sauf que c’est un peu hors de portée pour nos bourses…”

Un silence embarrassé s’installa, vite dissipé par Smith qui, se redressant dans son siège, intervint avec ce qui semblait être une solution providentielle :

“Je connais peut-être quelqu’un qui pourrait être notre mécène,” annonça-t-il, sa voix prenant ce ton légèrement conspirateur qui annonçait généralement une révélation d’importance. “Un homme qui s’est déjà montré très intéressé par le Fez et son histoire lorsque je menais mes recherches : le Baron Leopold Von Hofler.”

Ce nom résonna dans mon esprit comme un glas lointain, évoquant vaguement des rumeurs que j’avais entendues dans les salons parisiens où l’ésotérisme était en vogue.

“Le Baron Leopold Von Hofler…” répéta pensivement Eugène, qui semblait partager ma réminiscence. “N’est-ce pas ce Viennois dont on dit qu’il est…”

“Très connu dans le milieu de l’occultisme,” confirma Smith. “Reconnu et réputé, certes, mais…”

Il hésita, comme si les mots qu’il cherchait risquaient de souiller l’atmosphère raffinée du restaurant.

“Mais pas que,” compléta Églantine avec une moue désapprobatrice. “Il est aussi tristement célèbre pour ses frasques, n’est-ce pas ? Des comportements qui ne sont pas particulièrement… nets.”

Smith acquiesça, visiblement mal à l’aise :

“Il est effectivement plutôt… perché. Certains diraient même qu’il frôle parfois des limites morales inquiétantes, notamment dans sa relation avec sa jeune fille qu’il couve excessivement. Il la considère comme son ‘ange gardien’, selon ses propres termes.”

Cette description peu flatteuse aurait dû nous faire hésiter, mais l’urgence de notre situation semblait balayer toute considération éthique secondaire. Après tout, n’avions-nous pas affronté des horreurs bien plus tangibles que les excentricités douteuses d’un aristocrate viennois ?

Notre petit groupe n’hésita pas un instant. Il était de notre devoir de nous rendre en Turquie pour mettre fin à cette menace surnaturelle, et si cela nécessitait d’accepter le mécénat d’un personnage aussi ambigu que le Baron, qu’il en soit ainsi. Smith, rassuré par notre détermination collective, nous garantit qu’il s’occuperait des arrangements nécessaires avec Von Hofler.

L’après-midi de ce dimanche s’annonçait donc comme une opportunité à ne pas manquer pour approfondir nos connaissances sur le Fez maudit. Je décidai de faire des recherches à la bibliothèque de l’Oriental Club, où Julius promit de me faire entrer, afin de conforter un peu les informations en notre possession et peut-être découvrir d’autres éléments concernant l’artefact.

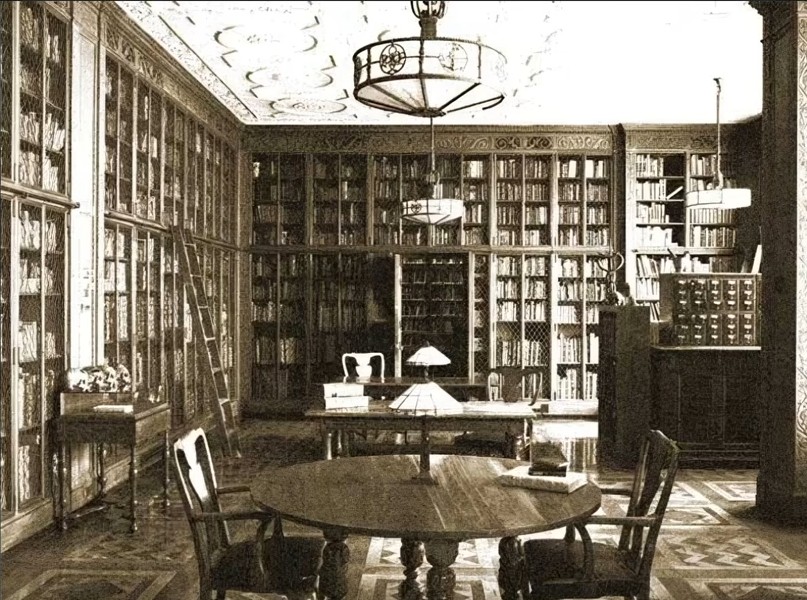

L’Oriental Club, fondé en 1824, s’avéra être un édifice dont l’architecture extérieure, d’une élégance sobre typiquement britannique, ne laissait nullement présager les merveilles qu’il recelait. Franchir son seuil équivalait à pénétrer dans un microcosme où l’Occident et l’Orient se rencontraient dans une fusion harmonieuse, à la fois surprenante et fascinante.

Je fus immédiatement frappé par l’absence de fenêtres à l’étage; toutes étaient soigneusement occultées, créant une atmosphère particulière où le temps semblait suspendu. Nous traversâmes des corridors plongés dans une pénombre que seule la lumière électrique — innovation qui témoignait de la modernité paradoxale du lieu — parvenait à dissiper partiellement.

L’ambiance était calme, feutrée, presque monastique. Les membres du club, pour la plupart des gentlemen d’âge mûr aux allures de diplomates ou d’universitaires, nous gratifièrent de hochements de tête polis mais distants. Smith semblait parfaitement à sa place dans cet environnement, saluant certains habitués d’un geste familier avant de me guider vers la bibliothèque.

Ce sanctuaire du savoir dépassait mes attentes les plus folles. Des étagères chargées d’ouvrages rares s’élevaient jusqu’au plafond, nécessitant l’usage d’échelles coulissantes pour accéder aux volumes les plus élevés. L’odeur caractéristique du papier ancien et du cuir des reliures créait une atmosphère enivrante pour un homme comme moi, habitué aux plaisirs intellectuels des bibliothèques.

“Je vous laisse explorer,” murmura Smith. “La section consacrée à l’occultisme ottoman se trouve dans l’aile est. Vous y trouverez probablement des références au Fez et peut-être même au livre que nous recherchons.”

Avec une ferveur que seul un chercheur passionné peut comprendre, je me plongeai dans cette mer de connaissances. Les heures s’écoulèrent sans que j’en prenne conscience, tandis que je naviguais parmi des traités en turc, en arabe, en persan, et naturellement aussi en français et en anglais. Ma maîtrise du turc, héritage des origines ottomanes du côté maternel de ma famille, se révéla particulièrement précieuse dans ces circonstances. Je pus ainsi m’immerger pleinement dans des textes originaux que la plupart des occidentaux n’auraient pu qu’effleurer, découvrant des nuances et des subtilités qui échappaient souvent aux traductions européennes.

Je découvris ainsi des références à des manuscrits anciens relatant l’histoire du Fez et de son utilisation dans des rituels dont la nature exacte demeurait délibérément vague, comme si les auteurs eux-mêmes craignaient de trop en révéler. Des extraits beaucoup plus récents, datant majoritairement du XIXe siècle, témoignaient d’un regain d’intérêt pour cet artefact parmi les occultistes européens.

Avec la minutie d’un scribe médiéval, je m’appliquai à retranscrire tout ce qui me semblait pertinent. Mes doigts se tachèrent d’encre, mon dos se courba douloureusement sous l’effet de cette position maintenue trop longtemps, mais l’excitation de la découverte balayait tout inconfort physique.

Pendant ce temps, mes compagnons menaient leurs propres investigations à la bibliothèque du British Museum, cherchant des informations complémentaires qui pourraient éclairer notre compréhension collective de cette affaire ténébreuse.

La soirée nous trouva tous réunis dans le salon de Smith, échangeant les fruits de nos recherches respectives. L’atmosphère était électrique, chacun ayant hâte de partager ses découvertes et d’entendre celles des autres. Une fois de plus, la demeure de notre hôte nous servait de refuge contre un monde extérieur dont nous commencions à percevoir les dangers cachés.

“Regardez ce que j’ai trouvé,” annonça triomphalement Eugène, déposant sur la table une série de notes soigneusement calligraphiées. Ses yeux brillaient d’une excitation intellectuelle qui transformait momentanément ce dandy d’ordinaire si affecté en un véritable chercheur.

Parcourant rapidement ses découvertes, je fus frappé par une révélation qui bouleversait ma compréhension antérieure :

“Mon cher Patrice,” expliqua Eugène avec ce mélange caractéristique de condescendance et de camaraderie qui lui était propre, “vous êtes en train de constituer votre propre Apocryphe du Fez avec les éléments rapportés par chacun d’entre nous. En fait, le terme ‘Apocryphe du Fez’ ne fait pas référence à un ouvrage ancien et unique comme nous le pensions, mais désigne plutôt une démarche personnelle. Chaque chercheur doit construire le sien, compilation individuelle des connaissances acquises sur l’artefact maudit.”

Cette révélation me stupéfia. Je contemplai les notes éparses devant moi, comprenant soudain qu’elles constituaient les fondations de mon propre Apocryphe. Une pensée me traversa alors l’esprit : et si la constitution de ce recueil d’informations n’était pas simplement un exercice académique, mais représentait en réalité une forme de quête initiatique ? Un mal nécessaire pour évoluer et avancer dans la compréhension du Fez ?

Je partageai cette hypothèse avec mes compagnons, dont les réactions oscillèrent entre scepticisme (Hervé), fascination (Églantine) et une inquiétude à peine voilée (Alfred et Robbie, dont la proximité prolongée avec l’artefact semblait avoir laissé des traces).

Smith lui-même parut surpris par cette interprétation :

“Cette perspective est… troublante,” admit-il en ajustant nerveusement son monocle. “Elle suggérerait que l’étude même de l’objet fait partie intégrante de son pouvoir, comme si le Fez cherchait délibérément à être compris, à être connu…”

Cette conversation nous occupa une bonne partie de la soirée, nos esprits échauffés par le brandy — que je consommai cette fois avec bien plus de modération que la veille, ayant retenu la leçon du réveil douloureux qui s’en était suivi.

Comme la veille, nous décidâmes de dormir chez Julius, qui nous offrait généreusement le gîte et le couvert. Les chambres, quoique modestes, offraient un confort bienvenu après une journée aussi intellectuellement éprouvante. En me glissant entre les draps frais, j’eus l’impression que les murmures qui avaient hanté certains d’entre nous la nuit précédente s’étaient quelque peu atténués, comme si notre progression dans la compréhension du mystère avait en quelque sorte apaisé l’artefact.

Mardi 14 novembre 1893, 6h30

Le jour se levait à peine lorsque j’ouvris les yeux, l’esprit étonnamment clair malgré les révélations bouleversantes de la veille. Une nuit exempte de cauchemars m’avait procuré un repos réparateur dont j’avais cruellement besoin. Je m’habillai rapidement et descendis pour profiter de la quiétude matinale, découvrant que j’étais le premier levé.

Le majordome de Smith, cet homme discret qui semblait se matérialiser uniquement lorsque sa présence était requise, me servit une tasse de thé brûlant. Je la sirotai en contemplant par la fenêtre le jardin envahi par la brume typiquement londonienne, méditant sur les événements extraordinaires qui avaient transformé ce qui aurait dû être un simple voyage d’agrément en une odyssée métaphysique.

Vers sept heures, mes compagnons commencèrent à descendre un à un pour le petit déjeuner. Sur leurs visages se lisait le même sentiment de soulagement que j’avais éprouvé au réveil : les nuits avaient été meilleures, les murmures du Fez semblaient nous avoir moins atteints. Peut-être nos recherches nous avaient-elles procuré une forme d’immunité partielle contre son influence malveillante ?

Pendant le repas, une décision s’imposa naturellement à moi :

“Je vais consacrer ma matinée à l’écriture,” annonçai-je au groupe. “Je garderai également le Fez afin de soulager un peu Robbie de ce poids.”

Notre boxeur me gratifia d’un regard où la gratitude le disputait au soulagement. La proximité prolongée avec l’artefact l’avait visiblement éprouvé plus qu’il ne voulait l’admettre.

“Je vous laisse mon bureau,” proposa immédiatement Smith. “Vous y trouverez tout le nécessaire pour écrire confortablement.”

Alors que je m’apprêtais à monter, Églantine s’approcha de moi, sa présence délicate dégageant comme toujours cette aura de mystère qui me fascinait tant :

“Je vais rester aussi ici, près du Fez,” déclara-t-elle de sa voix mélodieuse qui semblait toujours chargée de significations cachées. “J’ai des rituels de protection que je souhaite expérimenter, des techniques qui pourraient peut-être atténuer son influence néfaste.”

Son offre me toucha plus que je n’aurais voulu le montrer. L’idée de partager ces heures avec Églantine, même dans le cadre austère d’une recherche occulte, éveillait en moi des sentiments que je m’efforçais de réprimer depuis notre première rencontre.

Pendant ce temps, les autres membres de notre groupe décidèrent de se rendre utiles différemment. Hervé, Alfred, Eugène et Robbie annoncèrent leur intention de rendre visite à ce mystérieux individu qui s’était enfui par la fenêtre de l’appartement de Pook, et qu’Églantine et Alfred avaient pisté jusque dans le quartier peu recommandable de Shoreditch.

“Soyez prudents,” les exhortai-je alors qu’ils se préparaient à partir. “Ce quartier n’a rien à envier à Whitechapel en termes de dangers.”