11 novembre 1893

Le rythme cadencé du train vers Londres m’offre enfin un moment de quiétude pour coucher sur le papier mes observations sur cette époque extraordinaire qui est la nôtre, ainsi que sur les singuliers compagnons qui partagent mon voyage. Le grondement des roues sur les rails de fer et les volutes de vapeur qui s’échappent de la locomotive sont autant de symboles de cette ère nouvelle dans laquelle nous sommes entrés.

Notre fin de siècle est véritablement fascinante. Alors que je contemple le paysage qui défile à travers la vitre du compartiment, je ne peux m’empêcher de méditer sur les transformations prodigieuses qui bouleversent notre société. L’âge de la vapeur a enfanté des merveilles qui auraient paru relever de la sorcellerie il y a à peine quelques décennies. Le gramophone capture désormais les voix des vivants, les premières automobiles commencent à disputer la chaussée aux fiacres, et le téléphone permet des conversations instantanées par-delà les distances. L’agriculture elle-même se métamorphose sous l’impulsion des nouvelles machines.

Mais ce qui occupe mes pensées en cet instant, ce sont les personnalités remarquables qui m’accompagnent dans cette expédition londonienne. Comment ne pas être fasciné par cette constellation d’âmes singulières que le destin – ou peut-être des forces plus mystérieuses encore – a placée sur ma route ?

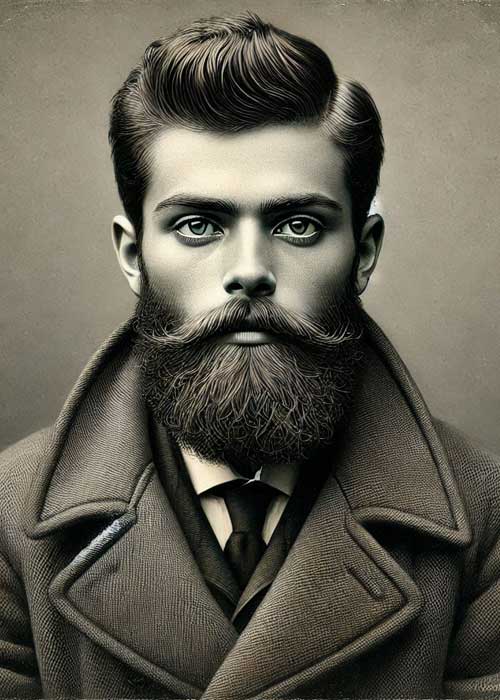

Mes yeux se posent d’abord sur Eugène-Édouard Pressi, qui lit un volume relié de cuir près de la fenêtre. À seulement vingt-trois ans, ce jeune dandy incarne parfaitement les paradoxes de notre époque. Héritier d’une fortune bâtie sur l’industrie moderne, il consacre pourtant son existence à la quête de savoirs anciens et occultes. Sa silhouette malingre, presque fragile, contraste avec la force de sa présence dans les salons littéraires parisiens. Son appartement de Saint-Germain est devenu un sanctuaire où ses toiles énigmatiques semblent murmurer des secrets qu’il ne distille qu’avec parcimonie dans les cercles ésotériques les plus select.

Face à lui, Alfred Dupois présente un contraste saisissant. Cet ingénieur en génie civil de vingt-neuf ans porte en lui les stigmates de son passé colonial. Sa constitution musclée, forgée par la pratique assidue de la savate, ne parvient pas à dissimuler les blessures plus profondes qu’a laissées son séjour en Indochine. La mort d’Irina Ivanova, cette fille de diplomate russe qui aurait dû devenir son épouse, l’a précipité dans les bras troubles de l’opium. Je l’observe parfois, perdu dans ses pensées, et je devine que son esprit vogue vers les rives lointaines du Mékong, là où son cœur est resté prisonnier.

Églantine Hugel occupe le siège près du couloir, son regard gris-vert perdu dans la contemplation d’un monde que nous autres ne pouvons percevoir. Cette jeune femme de vingt-six ans, originaire de Strasbourg, est peut-être la plus fascinante de nos compagnons. Elle parvient à marier avec une grâce déconcertante sa foi protestante aux pratiques spirites qu’elle cultive. Son appartement du Quartier Latin est un véritable cabinet de curiosités où les symboles mystiques côtoient les textes interdits. Je l’ai vue plusieurs fois se diriger vers les cryptes de Saint-Sulpice à la tombée du jour, et je me suis souvent demandé quels rituels elle y pratiquait dans l’ombre des voûtes séculaires.

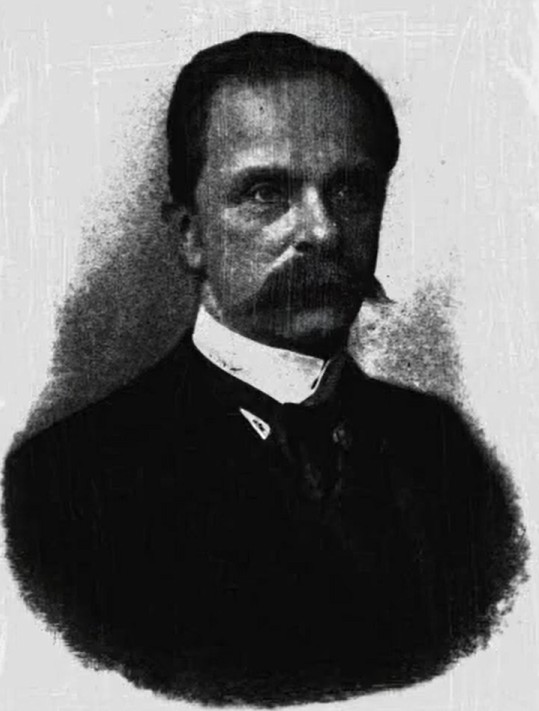

Le détective Hervé Durand, assis en face d’Églantine, ajuste nerveusement son monocle tout en consultant ses notes. Derrière sa moustache élégante se cache un esprit brillant, constamment trahi par une maladresse physique qui confine parfois au comique. Sa devise, empruntée à Saint Thomas – “ne croire qu’en ce qu’il voit” – semble paradoxalement l’attirer vers les mystères les plus obscurs de notre époque. Je l’ai vu trébucher sur des indices évidents pour mieux débusquer des preuves invisibles aux yeux du commun des mortels.

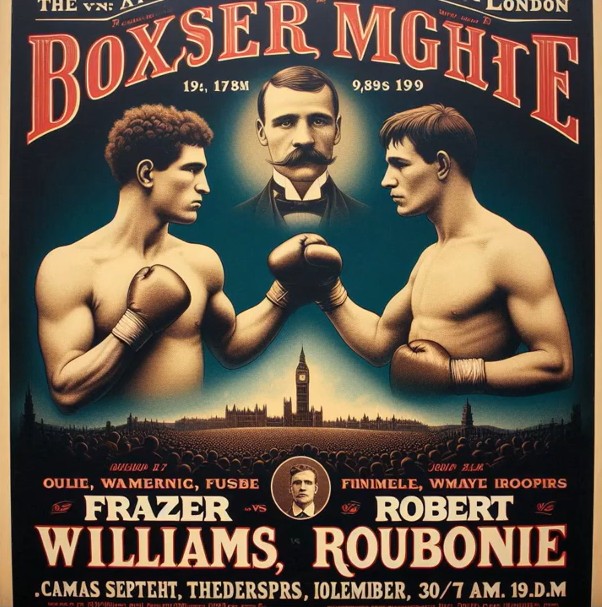

Enfin, Robert “Robie” Roubonie complète notre étrange assemblée. À vingt-trois ans, cet ancien militaire reconverti en boxeur apporte une touche de chaos contrôlé à notre groupe. Sa carrière militaire, écourtée par son inaptitude chronique à l’autorité, témoigne d’une nature indomptable qui pourrait s’avérer précieuse dans nos futures investigations. Ses six mois de mitard cumulés et son penchant pour les combats organisés cachent une intelligence vive et une loyauté à toute épreuve.

Le rythement berçant du train m’invite à poursuivre mes réflexions, alors que nous filons à travers la campagne française vers les brumes de l’Angleterre. Tandis que mes compagnons somnolent ou se perdent dans leurs lectures, mes pensées se tournent vers celui qui nous a tous réunis, cette figure aussi énigmatique que fascinante : Julius Arthur Smith.

C’est étrange comme certaines rencontres peuvent bouleverser le cours de nos existences. Smith est l’un de ces êtres rares qui semblent porter en eux une part de mystère insaisissable. Je me souviens encore de notre première rencontre à Paris, alors qu’il revenait tout juste d’Orient. Il émanait de lui une aura particulière, mélange subtil d’érudition britannique et de secrets rapportés de terres lointaines. À peine la trentaine, mais déjà porteur de multiples doctorats, ce jeune professeur britannique possédait une intelligence qui forçait l’admiration.

Son apparence même était un condensé de tout ce que l’on pouvait attendre d’un gentleman anglais : toujours impeccablement mis, fumant sa pipe dont le mélange particulièrement odorant – pour ne pas dire franchement désagréable – était devenu sa signature. Mais sous ces dehors conventionnels se cachait un esprit d’une rare acuité. Anthropologie, archéologie, ésotérisme, littérature occulte, histoire… aucun domaine ne semblait échapper à sa curiosité dévorante.

Ce qui me fascine particulièrement chez Smith, c’est la manière dont il est parvenu à nous rassembler tous, nous qui sommes si différents. Ces soirées parisiennes qu’il organisait, où le vin coulait à flots et où les conversations s’égaraient dans les méandres des mystères anciens et modernes, ont tissé entre nous des liens que je n’aurais jamais cru possibles. Smith possède ce don rare de voir au-delà des apparences, de déceler en chacun cette étincelle particulière qui résonne avec l’inexplicable.

Pourtant, je ne peux m’empêcher de noter le changement qui s’est opéré en lui depuis son retour de Constantinople et d’Anatolie. Quelque chose s’est brisé durant ce voyage, une ombre est venue voiler son regard habituellement si vif. Il n’en parle jamais directement, mais parfois, tard dans la nuit, quand les bouteilles sont presque vides et que les langues se délient, j’ai cru percevoir dans ses silences le poids d’un secret terrible. Est-ce cette expérience mystérieuse qui l’a poussé à s’établir définitivement à Londres, lui qui était un voyageur insatiable ?

Maintenant professeur à l’Université de Londres, au prestigieux City and Guilds College, il poursuit ses recherches tout en maintenant avec nous une correspondance assidue. Ses lettres, toujours riches en détails sur ses découvertes académiques, laissent parfois transparaître cette même inquiétude sourde que j’ai observée dans son regard.

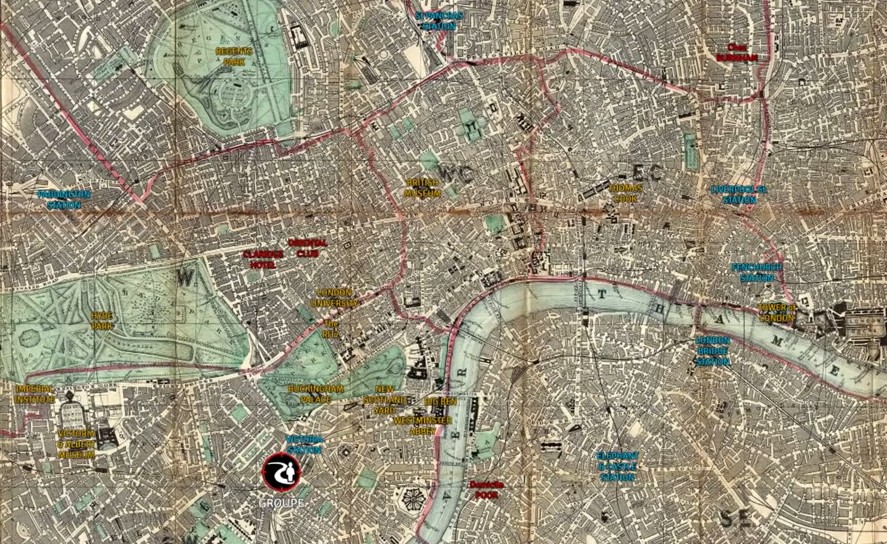

Notre voyage actuel vers Londres prend sa source dans une invitation surprenante de sa part. Robie, notre boxeur au tempérament explosif, a été sélectionné pour participer au premier championnat Européen de Boxe Anglaise. Son huitième de finale se tiendra le 11 novembre – aujourd’hui même – dans le quartier de Chelsea. Smith, avec cette générosité qui le caractérise, a tenu à tout organiser : le voyage, notre hébergement au très select hôtel Claridge, les billets pour le match, les repas… Une invitation que nous ne pouvions décemment pas refuser.

Le sifflement strident de la locomotive déchira l’air alors que notre train entrait en gare Victoria, ses roues d’acier crissant contre les rails dans une symphonie métallique caractéristique de cette ère industrielle. Le soleil de novembre déclinait déjà, projetant des ombres allongées à travers la verrière monumentale de la gare. Il était exactement dix-huit heures lorsque nous posâmes pied sur le quai, l’air saturé de vapeur et du parfum âcre du charbon.

Londres se dressait devant nous, titanesque fourmilière de briques et d’acier, ses cheminées crachant leurs volutes sombres dans le ciel crépusculaire. La ville semblait vibrer d’une énergie propre, comme si chaque rouage de son immense machinerie urbaine participait à un ballet mécanique dont nous ne pouvions saisir toute la complexité. La technologie et la vapeur régnaient en maîtres absolus sur cette métropole en perpétuelle effervescence.

Notre petit groupe se fraya un chemin à travers la foule cosmopolite qui emplissait la gare. Le match de boxe n’était prévu que pour vingt heures, ce qui nous laissait le temps de nous installer convenablement. Un cab fut rapidement hélé, son cocher à la moustache aussi imposante que son haut-de-forme nous conduisit à travers les artères grouillantes de la capitale britannique.

Le Claridge’s Hotel se révéla être tout ce que la réputation de l’établissement promettait : une cathédrale dédiée au luxe et au raffinement victorien. Les couloirs lambrissés d’acajou et les lustres de cristal créaient une atmosphère qui aurait pu paraître écrasante si elle n’avait été si parfaitement maîtrisée. Nos chambres étaient à la hauteur du reste, mais nous n’eûmes guère le temps d’en profiter.

L’Earl’s Court Exhibition Centre nous attendait, et avec lui le combat que notre ami Robie devait livrer. La salle était impressionnante, démesurée même, comparée aux arènes parisiennes auxquelles nous étions habitués. Je pouvais sentir la tension monter dans les épaules de notre boxeur alors qu’il contemplait les gradins qui se remplissaient rapidement d’une foule majoritairement hostile à sa cause. L’atmosphère était électrique, chargée d’anticipation et d’une certaine forme de rivalité nationale à peine voilée.

Son adversaire, Frazer “Hammer” Williams, méritait assurément son surnom. L’Irlandais était une véritable montagne de muscles, dont la seule présence sur le ring semblait faire trembler les cordes. Dans un élan de confiance – ou peut-être de folie – je plaçai une livre sterling sur la victoire de Robie. L’argent n’était pas tant l’enjeu que le symbole de ma foi en notre compatriote.

Les minutes précédant le combat furent particulièrement éprouvantes. Nous tentâmes tous, chacun à notre manière, de rassurer Robie, mais son appréhension était palpable. Le public, majoritairement anglais, créait un mur de son hostile qui aurait pu ébranler le plus aguerri des combattants. Pourtant, dès que le gong retentit, une métamorphose s’opéra.

Le combat qui s’ensuivit restera gravé dans ma mémoire comme l’un des plus intenses qu’il m’ait été donné de voir. Robie, plutôt que de céder à la prudence, choisit l’audace. Il se rua sur son adversaire avec une férocité qui prit tout le monde de court, y compris le géant irlandais qui avait visiblement prévu d’imposer sa force physique d’entrée de jeu.

Ce qui suivit fut un ballet brutal, une danse primitive où chaque coup porté semblait pouvoir mettre fin au combat. Le premier coup décisif vint de Robie, envoyant Hammer au tapis. Le silence qui s’abattit sur la salle fut assourdissant. Mais l’Irlandais se releva, plus déterminé que jamais, se ruant sur notre compatriote avec la force d’un taureau enragé. Pourtant, Robie ne céda pas un pouce de terrain. L’Irlandais se rua sur lui avec une telle violence que Robie faillit aller au tapis. Mais notre compatriote, farouchement déterminé, résista et, dans un mouvement d’une précision chirurgicale, enchaîna sur une contre-attaque dévastatrice. Le coup atteignit Hammer avec une force terrible, l’envoyant cette fois définitivement au tapis. Le combat n’avait pas duré trois minutes, mais ces cent quatre-vingts secondes contenaient plus d’action et de drame que certains combats en douze rounds.

La réaction de la foule fut extraordinaire. L’hostilité initiale se transforma en admiration sincère, les Britanniques démontrant leur légendaire fair-play. Les quinze livres que je récoltai de mon pari n’étaient qu’un bonus comparé à la satisfaction de voir notre ami triompher si spectaculairement.

Le Professeur Smith, aussi euphorique que nous tous, nous convia à célébrer cette victoire dans un restaurant proche vers vingt-deux heures trente. La cuisine britannique, bien que déroutante pour nos palais français, fut largement compensée par un excellent Bourgogne qui coula à flots. C’est dans cette atmosphère détendue que Smith commença à évoquer des sujets plus mystérieux.

Il nous parla de recherches en cours, menées à la demande de son ami, le Professeur Hamed Demir de Constantinople, qu’il avait rencontré lors de ses voyages en Orient avant de venir en France. Ses allusions étaient volontairement vagues, mais il laissa entendre qu’il était peut-être à l’aube d’une découverte significative. Il nous donna rendez-vous pour le lendemain midi, promettant plus de détails et évoquant une possible collaboration, refusant catégoriquement d’en dire davantage dans le cadre public du restaurant.

La conversation dériva vers les clubs londoniens, notamment l’Oriental Club, que Smith décrivit comme un lieu de rencontre pour esprits brillants et érudits. Il nous parla avec enthousiasme de l’Oriental Club, lieu de rencontre d’esprits brillants et érudits. Je mentionnai alors le Club des Moustaches de Paris, ce qui éveilla immédiatement sa curiosité, bien qu’il n’en fît pas partie.

Lorsque nous quittâmes le restaurant, peu avant minuit, le fog légendaire de Londres commençait à envahir les rues, transformant les réverbères en halos spectraux et donnant à la ville une dimension presque onirique. Le froid nous poussa à presser le pas jusqu’à notre hôtel, où nos lits nous attendaient pour une nuit de repos bien méritée.

12 novembre 1893

La matinée s’écoule paisiblement dans ma chambre du Claridge’s, où je profite d’une rare grasse matinée pour récupérer des émotions intenses de la veille. Le luxe victorien qui m’entoure offre un contraste saisissant avec l’atmosphère électrique du combat d’hier soir. Les rideaux de velours tamisent une lumière grise typiquement londonienne, créant une ambiance propice à la réflexion et à l’écriture.

Vers onze heures, alors que je termine de consigner les événements de la veille dans mon journal, je remarque que le temps s’est considérablement dégradé. Une bruine caractéristique de l’Angleterre, ce que les locaux appellent avec une certaine poésie “scottish mist”, enveloppe Londres d’un voile humide. Cette pluie fine, presque impalpable, transforme les rues en miroirs troubles où se reflètent les silhouettes des passants pressés.

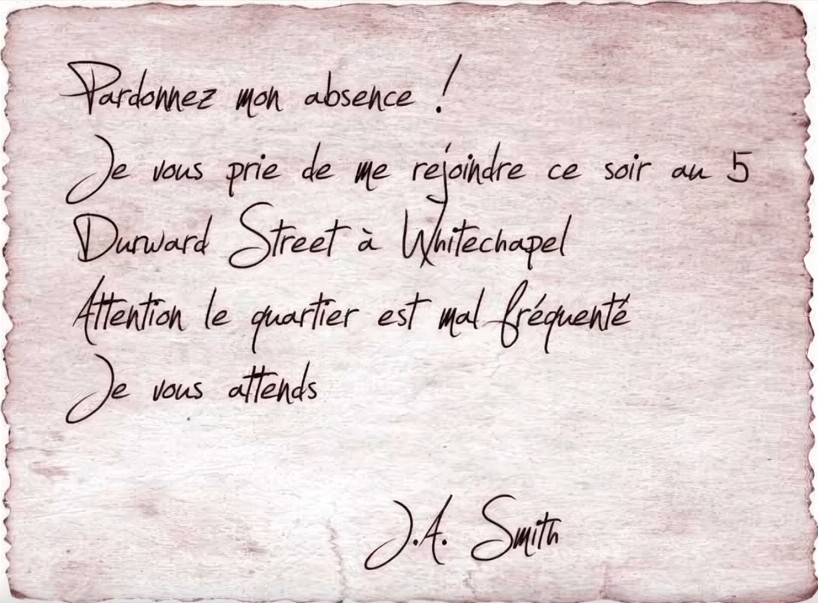

Notre groupe se prépare pour notre rendez-vous chez le Professeur Smith quand un événement inattendu vient perturber nos plans. Alors que nous nous apprêtons à héler un cab sur le trottoir devant l’hôtel, un jeune garçon des rues – un de ces “urchins” comme les appellent si pittoresquement les Anglais – nous interpelle. Sa présence même dans ce quartier huppé intrigue mes sens aiguisés de journaliste. L’enfant, dont les vêtements râpés jurent avec l’élégance environnante, nous délivre un message qui, selon ses dires, émane de Julius.

Le contenu du message est aussi surprenant que son mode de transmission : Smith nous informe de son absence et nous invite à le retrouver le soir même au 5 Dunward Street, dans le quartier mal famé de Whitechapel. Une adresse qui fait immédiatement tinter les sonnettes d’alarme dans mon esprit d’investigateur. Whitechapel… Ce nom résonne encore des échos macabres des crimes qui ont ensanglanté ses ruelles cinq ans plus tôt.

Ma nature suspicieuse, aiguisée par des années de journalisme d’investigation, me pousse à vérifier l’authenticité de ce message. Une opportunité se présente sous la forme d’une des merveilles de notre ère moderne : le téléphone. Le Claridge’s, fidèle à sa réputation d’excellence, dispose de cet appareil révolutionnaire, et je sais que Smith, en tant que professeur respecté, doit également en posséder un.

Les minutes qui suivent sont particulièrement frustrantes. Le rituel moderne de la communication téléphonique, avec ses sonneries qui résonnent dans le vide, ne fait qu’amplifier mon inquiétude. L’absence de réponse chez Smith confirme au moins une partie du message : il n’est effectivement pas chez lui. Cette vérification partielle devra suffire pour l’instant.

Ne pouvant poursuivre notre plan initial, je décide de mettre à profit ces heures inattendues de liberté. Le Club des Moustaches possède une antenne londonienne dans le quartier prestigieux de Mayfair, et l’occasion est trop belle pour ne pas leur rendre visite. Je laisse mes compagnons à leurs occupations et me dirige vers ce sanctuaire de la pilosité faciale distinguée.

L’antenne britannique du Club se révèle être tout ce que j’espérais : un havre de raffinement où la culture de la moustache atteint des sommets d’excellence. Les gentlemen qui m’accueillent incarnent l’archétype même du “So British” – leurs moustaches impeccablement cirées témoignant d’une discipline qui force l’admiration.

Au cours de conversations aussi plaisantes qu’instructives, j’obtiens confirmation de la réputation de l’Oriental Club, cet établissement que Smith avait mentionné la veille. Mes hôtes le décrivent comme un lieu de rencontre privilégié pour les esprits progressistes et les chercheurs de vérité. L’appartenance de Julius à ce cercle ne me surprend guère – son intellect et sa curiosité pour l’inexpliqué en font un membre naturel de cette institution.

Un détail amusant émerge de nos discussions : la non-admission de Smith au Club des Moustaches, due à son manque d’attention envers cet ornement facial si crucial. Cette information me fait sourire, car elle illustre parfaitement le caractère de mon ami – un esprit brillant plus préoccupé par les mystères de l’univers que par les conventions sociales, fussent-elles capillaires.

En guise de remerciement pour ma visite, mes hôtes me font don d’un magnifique peigne à moustache, un objet d’artisanat qui témoigne du raffinement britannique. Je reçois ce présent avec la gratitude qu’il mérite, conscient qu’il représente plus qu’un simple accessoire de toilette – c’est un symbole d’appartenance à une confrérie internationale d’hommes distingués.

L’après-midi s’écoule ainsi, entre conversations raffinées et observations des rituels propres à cette branche londonienne de notre institution. Chaque détail, chaque nuance dans le protocole révèle les subtiles différences entre nos deux cultures, tout en soulignant les liens profonds qui les unissent.

Alors que je quitte le Club, mon nouveau peigne à moustache soigneusement rangé dans la poche de mon gilet, je ne peux m’empêcher de méditer sur les événements de la matinée. Le message mystérieux de Smith, ce rendez-vous dans les profondeurs de Whitechapel… Tout cela éveille en moi cette intuition particulière qui m’a si souvent guidé dans mes investigations. La soirée qui s’annonce promet d’être intéressante, peut-être même dangereuse. Mais n’est-ce pas précisément dans ces moments où l’ordinaire cède la place à l’extraordinaire que les plus grandes découvertes sont faites ?

L’horloge de mon appartement au Claridge’s sonne dix-sept heures alors que je repose avec délicatesse mon nouveau peigne à moustache sur la table de toilette en acajou. La réunion au Club des Moustaches de Londres s’est révélée fort instructive, mais l’heure est venue de nous diriger vers Whitechapel, là où le mystérieux message de Julius nous convie.

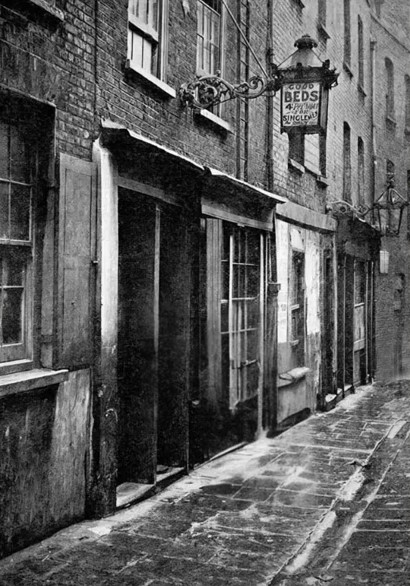

Je rejoins mes compagnons dans le hall de l’hôtel, où la tension est palpable. Le cab que nous hélons nous conduit jusqu’aux abords de ce quartier tristement célèbre, mais refuse catégoriquement d’aller plus loin. Alors que nous poursuivons notre route à pied, je ne peux m’empêcher de noter le contraste saisissant entre le luxe victorien que nous venons de quitter et la misère ambiante qui nous entoure désormais.

L’humidité londonienne s’infiltre dans nos vêtements tandis que nous progressons dans les ruelles mal éclairées. Par réflexe, ma main effleure la crosse de mon révolver, dissimulé dans les plis de mon manteau. Du coin de l’œil, je remarque qu’Églantine s’est imperceptiblement rapprochée de moi – ou peut-être est-ce de mon arme. Cette proximité inattendue n’est pas pour me déplaire, je dois l’avouer.

Les rues deviennent de plus en plus étroites, de plus en plus sombres. La pauvreté qui nous entoure est poignante : des immeubles délabrés, des fenêtres aux carreaux brisés, des ruelles jonchées de détritus. Pourtant, les quelques passants que nous croisons ne sont pas si différents de nous – simplement des âmes prises au piège de la misère. Cette constatation éveille en moi une profonde émotion, rapidement suivie d’une colère sourde. Comment est-il possible qu’en cette ère de progrès fulgurants, de telles conditions persistent dans l’une des villes les plus prospères du monde ?

Mes réflexions sont interrompues par notre arrivée dans Durward Street. L’histoire récente de cette rue résonne encore des échos macabres de 1888, lorsque Jack l’Éventreur y commit son premier meurtre. C’est ici même que le corps mutilé de Mary Ann Nichols fut découvert ce funeste 31 août. Un frisson me parcourt l’échine à cette pensée.

Soudain, une ombre furtive attire mon attention. Une silhouette se faufile rapidement dans l’obscurité, à peine visible dans la pénombre grandissante. Mes sens en alerte, je scrute les environs, craignant un possible guet-apens. Robie, dont les instincts de boxeur sont aussi aiguisés que les miens, me fait discrètement signe qu’il a également aperçu l’individu. Son détail le plus marquant : un fez rouge sang sur la tête.

Ce couvre-chef ottoman, si incongru dans les ruelles de Whitechapel, éveille immédiatement mes soupçons. Constantinople… N’est-ce pas là que Julius a effectué son dernier voyage ? La coïncidence est troublante, trop troublante pour être ignorée. Mes années de journalisme d’investigation m’ont appris à me méfier des hasards trop parfaits.

Nous apercevons enfin Julius devant le numéro 5, faisant les cent pas avec une impatience manifeste. Il est en grande conversation avec une femme âgée dont l’apparence austère contraste singulièrement avec l’environnement délabré. Malgré son air revêche, sa mise est impeccable – détail qui ne manque pas d’éveiller ma curiosité de journaliste.

En tendant l’oreille, je saisis des bribes de leur conversation. Il est question de dédommagements, sujet qui semble mettre la vieille dame mal à l’aise. Julius nous fait signe d’attendre un instant, terminant sa discussion avec la propriétaire des lieux – car c’est bien ce qu’elle semble être.

La pension de famille qui se dresse devant nous détonne dans ce quartier malfamé. C’est un havre de propreté et d’ordre au milieu du chaos urbain, avec son charme simple mais indéniablement britannique. L’escalier qui mène à l’étage, bien que grinçant sous nos pas, témoigne d’un entretien méticuleux.

Cependant, au fur et à mesure de notre ascension, une odeur de plus en plus nauséabonde nous prend à la gorge. Ce contraste entre la propreté visible des lieux et cette puanteur inexplicable est particulièrement troublant. Comment une pension si bien tenue peut-elle abriter une telle pestilence ?

Cette soirée qui commence me rappelle étrangement certains passages du journal de mon ancêtre, le soldat Beaumain. Lui aussi évoquait ces moments où la réalité semblait se distordre, où l’ordinaire cédait la place à l’extraordinaire. Je ne peux m’empêcher de me demander si, comme lui, nous sommes sur le point de découvrir des vérités qui dépassent l’entendement.

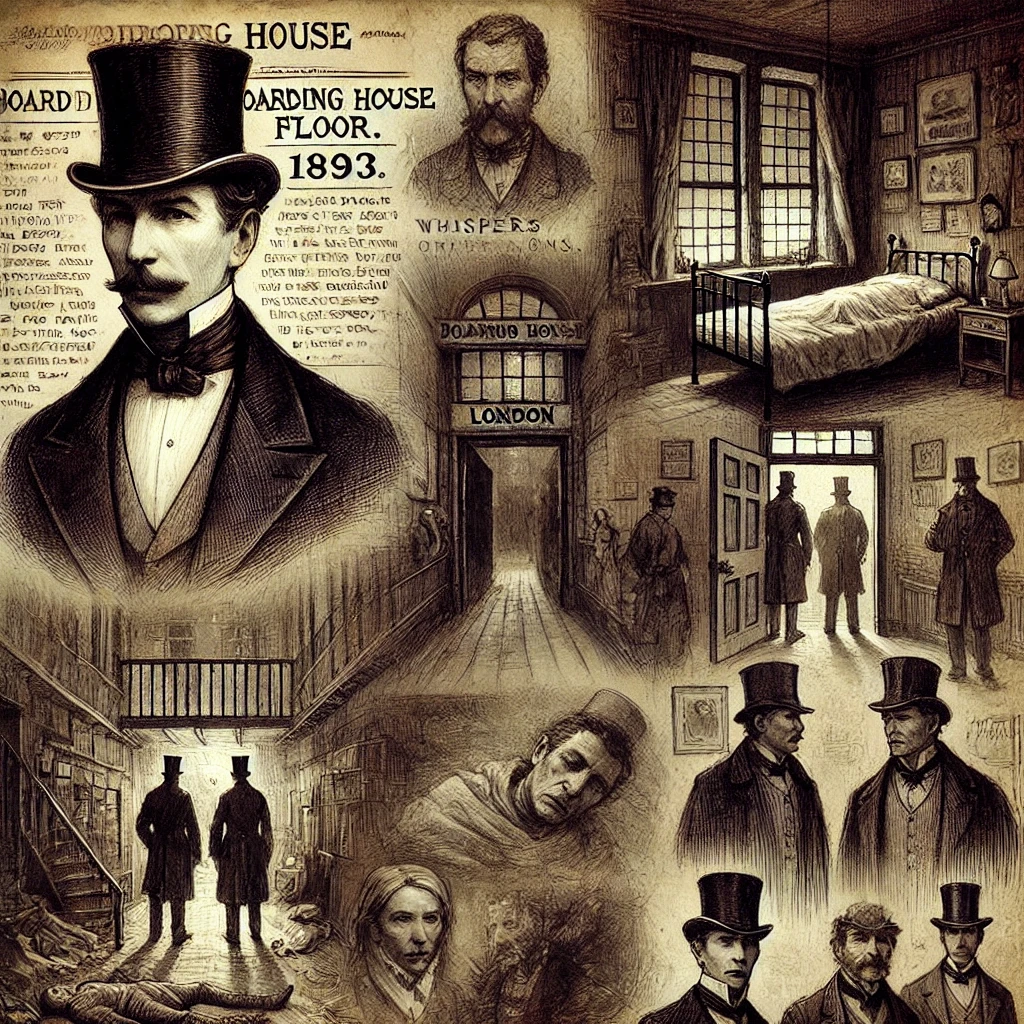

Arrivé à l’étage, mon regard est immédiatement attiré par une scène qui défie l’entendement. Dans l’encadrement d’une porte, la silhouette du Professeur Smith se découpe à la lueur vacillante d’une bougie. La pièce qu’elle éclaire est minuscule, à peine plus grande qu’une cellule monastique, et l’odeur pestilentielle qui en émane est insoutenable. Sur un lit étroit gît une forme humaine, et près d’elle, plongé dans ses pensées, se tient un homme que Smith nous présente comme le Docteur Hobbs.

L’être allongé sur le lit provoque en moi un sentiment de malaise profond. Sa peau a une teinte maladive que je ne saurais décrire avec précision. L’homme, décharné et d’un âge certain, est entièrement nu sous la couverture, ne portant pour seul ornement qu’un fez rouge sur la tête – détail incongru qui ne fait qu’ajouter au caractère troublant de la scène.

Le sol de la chambre est jonché de détritus – restes de repas abandonnés et papiers froissés qui témoignent silencieusement d’une négligence manifeste.

Smith nous fait rapidement sortir de la pièce, nous guidant vers une autre chambre vide à l’étage. Là, dans la pénombre à peine troublée par la lueur tremblotante d’une lampe à huile, il nous révèle une histoire des plus troublantes.

“Il y a quatre jours”, commence-t-il, sa voix habituellement assurée trahissant une inhabituelle tension, “un gentleman d’apparence respectable s’est présenté ici. La quarantaine, élégamment vêtu d’une redingote et coiffé d’un haut-de-forme – tout ce qu’il y a de plus british en apparence.”

Smith nous explique comment cet homme a insisté pour louer cette modeste chambre auprès de Madame Grimm, la propriétaire. Il offrit une somme considérable qui fit taire les réticences de la logeuse, bien que cette dernière ne comprît pas ce qu’un gentleman de cette apparence pouvait bien vouloir faire d’une si modeste chambre – la seule qui lui restait disponible.

Le mystérieux gentleman, nous explique Smith, est revenu cette nuit-là accompagné d’un groupe d’hommes portant des fez, transportant le corps inconscient de celui qui gît maintenant dans cette misérable chambre. Une fois leur funeste chargement déposé, le gentleman à la redingote est reparti, laissant ses mystérieux compagnons orientaux monter la garde auprès du malade.

C’est alors que les événements ont pris un tour plus sinistre encore. Les autres locataires de la pension ont commencé à rapporter des phénomènes troublants : des murmures semblant émaner des murs eux-mêmes, des ombres aux formes impossibles, et des hurlements qui ne pouvaient être produits par aucune gorge humaine. La nuit s’est transformée en un cauchemar collectif dont la réalité même était mise en doute par ceux qui l’avaient vécue.

Le lendemain, alors que la lumière du jour permettait aux résidents de retrouver un semblant de rationalité, le gentleman au haut-de-forme est réapparu. Cette fois, il apportait davantage d’argent et une explication qui, bien que plausible en apparence, sonnait étrangement faux aux oreilles de Madame Grimm. Il prétendit vouloir sauver son frère des griffes de l’addiction à l’opium, justifiant ainsi les bruits nocturnes par les affres du sevrage.

La deuxième nuit fut pire encore. Aux phénomènes déjà observés s’ajoutèrent des bruits stridents, comme si le bâtiment lui-même entrait en résonance avec une force invisible. L’horreur semblait suinter des murs, transformant la modeste pension en un lieu de cauchemar. Un des locataires, poussé à bout, contacta la police à la demande de Madame Grimm.

Mais avant l’arrivée des forces de l’ordre, les hommes aux fez avaient disparu, abandonnant leur patient à son sort. C’est le Docteur Hobbs, mandé par la police, qui fit appel au Professeur Smith après avoir entendu le malade murmurer son nom dans un moment de semi-conscience.

Le bon docteur nous confie sa perplexité face à ce cas qui défie toute classification médicale connue. Plus troublant encore, il affirme que le patient semble beaucoup plus jeune que son apparence ne le suggère. Smith, quant à lui, croit reconnaître en cet homme un ancien étudiant du Professeur Hamed, son ami de Constantinople. Cette connexion orientale ajoute une nouvelle dimension au mystère.

Je vois Alfred se pencher au-dessus du malade, son visage trahissant une concentration intense. “J’entends des murmures”, déclare-t-il, “mais je ne comprends pas les mots.” Il hésite un instant avant d’ajouter : “À moins que ce ne soit encore les effets de l’opium…” Je ne perçois personnellement aucun son, mais une sensation de malaise profond m’envahit, comme si l’air lui-même était chargé d’une présence maléfique.

En tant que journaliste habitué à repérer les détails révélateurs, je ne peux m’empêcher de remarquer des fragments de documents éparpillés. En les ramassant, je constate qu’ils semblent faire partie d’un document plus important qui a été déchiré, comme les pièces dispersées d’un puzzle morbide. Mon instinct s’éveille – ces fragments pourraient contenir des indices cruciaux. Je les glisse dans ma poche, déterminé à reconstituer ce puzzle une fois de retour dans un environnement plus propice à l’analyse.

Le Docteur Hobbs attire notre attention sur le fez écarlate qui semble vissé à la tête du patient. Non, “vissé” n’est pas le terme approprié – il semble faire partie intégrante de sa chair, comme si la peau elle-même cherchait à fusionner avec le tissu du couvre-chef oriental. La puanteur qui émane du corps est insoutenable, tout est profondément malsain.

Smith, visiblement troublé par la possibilité que cet homme soit bien l’étudiant de Constantinople qu’il pense reconnaître, exprime son désir de le déplacer chez lui. Je perçois dans sa voix une note d’inquiétude mêlée de curiosité intellectuelle – si cet individu est effectivement lié à son passé en Orient, il se sent manifestement une responsabilité envers lui. Cette proposition suscite le scepticisme du Docteur Hobbs. Ce dernier avoue son impuissance face à un cas qui échappe à toute classification médicale connue. L’état du patient, la fusion contre-nature du fez avec sa chair, l’atmosphère malsaine qui règne dans la pièce – tout cela forme un tableau d’une horreur si profonde qu’elle en devient presque sublime.

La police, dans sa sagesse terre-à-terre, a conclu qu’il ne s’agissait que d’un “pauvre bougre malade nécessitant des soins”. Pourtant, les murmures qu’Alfred prétend entendre et cette fusion contre-nature entre chair et tissu dessinent les contours d’un mystère qui dépasse largement le cadre d’une simple affaire de toxicomanie.