L’heure du déjeuner a sonné, marquant une nouvelle étape dans notre périple ferroviaire à travers l’Europe. Les sonneries distinctives de l’Orient Express résonnent avec une élégance caractéristique, rappelant même aux voyageurs les plus distraits l’immuable rituel des repas servis à bord. Tandis que mes compagnons se dirigent vers le wagon-restaurant — exception faite de Robie et Alfred, volontaires pour monter la garde auprès de notre sinistre artefact — je prends délibérément la direction opposée, mu par une curiosité qui, depuis mon plus jeune âge, m’a toujours poussé vers les zones d’ombre.

Mon objectif est simple mais audacieux : traverser le wagon où loge la délégation turque. Une reconnaissance des lieux s’impose si nous voulons avoir la moindre chance de récupérer ce fameux livre dont l’importance croît à mesure que nous approfondissons nos connaissances sur le Fez Rouge Sang.

Comme je m’y attendais, le couloir n’est pas désert. Des sons étouffés s’échappent de certaines cabines, notamment de celle où repose l’homme malade. Ces murmures confirment mes soupçons : Menkaph est sur ses gardes, tout comme nous. Son précieux ouvrage, “Les Murmures du Fez”, n’est jamais laissé sans surveillance. Cette constatation, bien que prévisible, trace avec une clarté brutale la voie qui s’offre à nous : un affrontement direct sera inévitable si nous décidons de nous emparer du livre. Cette perspective fait naître en moi un mélange trouble d’excitation et d’appréhension.

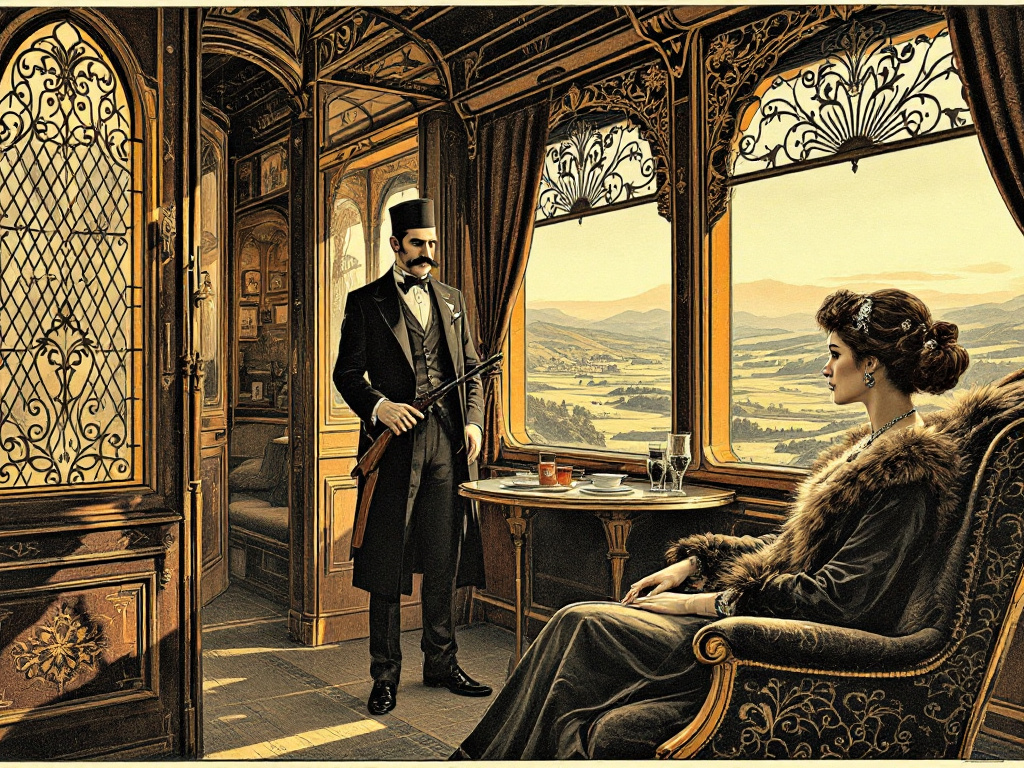

Ayant traversé sans encombre ce territoire ennemi, j’atteins enfin le wagon-salon. Le contraste avec l’atmosphère tendue que je viens de quitter est saisissant. “Somptueux” est le premier mot qui me vient à l’esprit, bien qu’il semble presque insuffisant pour décrire la magnificence de cet espace. Le luxe qui caractérise l’Orient Express atteint ici son apogée, dans une démonstration ostentatoire qui frôle l’indécence.

Les boiseries d’acajou, polies jusqu’à présenter un reflet presque liquide, habillent les parois avec une élégance aristocratique. Des appliques en bronze doré diffusent une lumière tamisée qui se reflète sur les surfaces polies, créant une atmosphère intime propice aux confidences. Les fauteuils, recouverts d’un velours cramoisi dont la seule vue suggère une douceur extraordinaire, sont disposés pour favoriser les conversations discrètes. Un piano à queue miniature — si tant est qu’on puisse qualifier de “miniature” un instrument d’une telle prestance — occupe l’angle du salon, témoin silencieux des mélodies qui ont accompagné les voyages de l’élite européenne.

Bien que déserté par les passagers en cette heure de repas, le salon n’est pas entièrement vide. Deux employés y maintiennent une présence vigilante : un pianiste aux doigts agiles qui semble répéter en sourdine quelque valse viennoise, et un barman à la posture impeccable, dont l’uniforme sans le moindre faux pli témoigne du professionnalisme rigoureux exigé par la Compagnie des Wagons-Lits.

Je m’installe tranquillement au bar, prenant place sur l’un de ces tabourets dont le capitonnage pourrait faire rougir de honte les sièges de bien des palais européens. Le barman s’approche avec cette déférence calculée propre aux serviteurs de l’aristocratie, et je commande un verre de vin blanc de Bourgogne. Son service, précis comme une chorégraphie longuement répétée, me présente bientôt un nectar d’une limpidité cristalline.

La première gorgée est une révélation. Sublime. Je me régale, pas encore habitué à cette opulence et cette excellence qui caractérisent chaque aspect de notre voyage. Une pensée fugace me traverse l’esprit : il ne faudrait pas que je m’accoutume trop à ces plaisirs raréfiés, sous peine de rendre l’atterrissage dans ma réalité quotidienne particulièrement brutal. Car si je me sens à l’aise dans ces sphères élitistes — mon éducation et mes fréquentations journalistiques m’ayant doté d’un vernis social adéquat — je n’appartiens pas encore à la caste sociale des habitués de l’Orient Express.

Cette réflexion n’entame en rien ma détermination à profiter pleinement des avantages qu’offre ce joyau ferroviaire. Il serait absurde de bouder mon plaisir par quelque sentiment de culpabilité déplacé. Du moment que je reste conscient de ma position, que je ne cède pas à l’illusion d’une grandeur qui n’est pas la mienne, pourquoi me priverais-je de ces plaisirs épicuriens ? L’humilité n’exige pas le renoncement, seulement la lucidité.

J’engage la conversation avec le serveur, évitant soigneusement toute tentative d’interrogatoire qui pourrait éveiller sa méfiance. Mon objectif n’est pas d’extorquer des informations, mais simplement d’établir un rapport cordial. Cette approche n’est pas dénuée de stratégie : j’espère ainsi créer un contrepoids à la formidable antipathie que notre ami Eugène semble récolter à chacune de ses interactions sociales. Son attitude, que je qualifierais charitablement de maladroite, rejaillit inévitablement sur l’ensemble de notre groupe.

Avoir au moins un représentant de notre petite troupe qui soit perçu favorablement par le personnel du train pourrait s’avérer précieux dans les circonstances incertaines qui nous attendent. La sympathie d’un serveur peut parfois ouvrir des portes qu’aucune clé ne saurait déverrouiller.

Je sirote mon verre avec une lenteur délibérée, savourant chaque note de ce millésime remarquable. Une fois celui-ci terminé, je remercie le serveur pour son agréable compagnie et reprends ma route vers le wagon-restaurant, l’estomac creux réclamant désormais son dû après cette mise en bouche œnologique.

À peine ai-je franchi le seuil du wagon-restaurant que mon regard est attiré par un tableau dont la composition semble directement inspirée des œuvres les plus sombres de Goya. À une table située près de la fenêtre, la pauvre Miss Myers, compagne du jeune homme malade, est littéralement encadrée par le malaisant sieur Menkaph et son garde du corps patibulaire. Sa silhouette frêle, prise en étau entre ces deux présences oppressantes, évoque irrésistiblement l’image d’un oiseau prisonnier entre les pattes d’un félin prédateur.

Cette scène renforce mon intuition première : il doit rester au moins deux autres personnes dans leurs cabines, en plus de l’homme malade. Menkaph, stratège prudent, ne laisserait jamais son précieux protégé sans surveillance adéquate.

Je trouve place à une table où Hervé m’attend déjà, et nous partageons un repas dans un calme relatif. Sublime est encore le mot qui s’impose face aux mets qui nous sont servis. Les créations culinaires du chef de l’Orient Express transcendent la simple notion de nourriture pour atteindre celle d’art éphémère. Chaque bouchée est une symphonie de saveurs, chaque plat une composition visuelle dont l’harmonie témoigne d’une maîtrise absolue.

Une fois notre festin achevé, nous retrouvons nos compagnons dans l’une de nos cabines pour un conciliabule urgent. L’espace exigu nous contraint à une proximité qui renforce paradoxalement l’intimité de nos échanges. Églantine, dont la beauté semble encore magnifiée par l’excitation qui anime son regard, nous informe de son nouveau plan. Avec l’aide de sa nouvelle alliée, Miss Mac Grégor, elle va tenter d’approcher Miss Myers grâce à un stratagème aussi simple qu’ingénieux : lui faire parvenir un billet l’invitant à un moment de détente entre femmes, prétexte à quelques soins de beauté et échanges de confidences.

Je trouve, comme d’habitude, le plan émanant d’Églantine à son image — en un mot : brillant ! Cette approche, qui joue sur les codes sociaux féminins hors du regard masculin, a toutes les chances de fonctionner, d’autant plus qu’elle offre à Miss Myers une respiration bienvenue dans l’atmosphère étouffante où la maintient Menkaph.

La réponse ne se fait pas attendre : par retour de billet, Miss Myers accepte l’invitation, donnant rendez-vous dans le wagon-salon vers seize heures. Je propose immédiatement d’être présent, également, afin d’observer discrètement le déroulement de cette rencontre potentiellement révélatrice.

En attendant l’heure fixée, nous décidons, Robie et moi, d’effectuer une reconnaissance du wagon où sont stockés nos bagages. Cette inspection pourrait s’avérer précieuse si nous devions, ultérieurement, accéder aux malles de la délégation turque.

Nous sollicitons l’assistance de notre chef de wagon, un certain Peters, qui nous conduit avec une efficacité professionnelle jusqu’au chef de train. Ce dernier, après un bref échange de civilités, nous escorte personnellement jusqu’au wagon de stockage. L’accès à ce sanctuaire ferroviaire, où s’entassent les malles et valises des voyageurs, témoigne du niveau de service extraordinaire offert par l’Orient Express à ses passagers privilégiés.

Une fois sur place, je note avec satisfaction que Robie, fidèle à son instinct tactique, repère immédiatement les caractéristiques stratégiques de l’espace : la disposition des fenêtres, leur mécanisme d’ouverture, les points d’accès. Ces observations pourraient s’avérer cruciales si nous devions organiser une intrusion clandestine pour examiner les bagages des Turcs.

Pour ma part, je profite de cette visite pour récupérer quelques objets que la prudence m’avait incité à emporter : ma tenue sombre, parfaitement adaptée aux déplacements nocturnes nécessitant discrétion et mobilité, une lampe tempête et le nécessaire pour son allumage. Ces précautions peuvent sembler excessives, mais face à l’incertitude qui caractérise notre entreprise, mieux vaut pécher par excès que par défaut de préparation.

De retour dans nos cabines, et l’heure du rendez-vous approchant, je me dirige sans attendre vers le wagon-salon. J’estime préférable d’y être installé avant l’arrivée d’Églantine et de ses compagnes, afin de ne pas éveiller de soupçons quant à une action concertée. Cette fois, mon choix se porte sur un fabuleux Riesling, que je sirote avec une lenteur délibérée. La qualité exceptionnelle de ce vin pourrait aisément me conduire vers les brumes de l’ivresse, mais je résiste fermement à cette tentation. En ces circonstances périlleuses, conserver toute ma lucidité me semble infiniment plus important que de céder aux sirènes de l’enivrement, quelle que soit l’excellence du breuvage proposé.

À seize heures précises, Églantine et Miss Mac Grégor font leur entrée dans le salon. La grâce naturelle avec laquelle Églantine se meut dans cet espace somptueux suggère qu’elle aurait pu naître dans les plus hautes sphères de l’aristocratie européenne, tant son aisance semble innée. Les deux femmes s’installent judicieusement sur une banquette située à portée d’oreille de ma position au bar, me permettant ainsi de suivre leur conversation sans en avoir l’air.

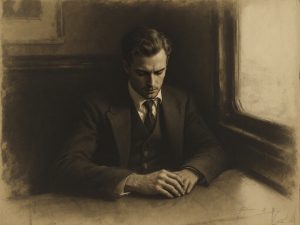

Miss Myers arrive environ quinze minutes plus tard, escortée — ou plutôt surveillée — par le garde du corps de Menkaph, le terrible Kapok. Son apparence provoque en moi un pincement au cœur que je ne peux réprimer. La jeune femme présente tous les signes d’une détresse profonde : yeux rougis par les larmes, teint d’une pâleur cadavérique qui évoque davantage un spectre qu’un être vivant, silhouette frêle qui semble prête à se briser au moindre courant d’air. Son état inspire une pitié spontanée, tant la mélancolie qui émane d’elle semble avoir imprégné jusqu’à la fibre même de son être.

Kapok, dont le regard mauvais suffirait à glacer le sang du plus courageux des hommes, s’installe ostensiblement sur un fauteuil faisant face aux trois jeunes femmes. Sa posture, rigide et attentive, ne laisse aucun doute quant à sa mission : il ne les quittera ni des yeux ni des oreilles, prison invisible mais non moins efficace.

Je tends l’oreille, captant les bribes d’une conversation initialement laborieuse. Églantine, dont les talents de médiatrice ne cessent de m’étonner, comprend immédiatement la source du malaise : c’est la proximité oppressante de Kapok qui paralyse complètement Miss Myers, la réduisant à un mutisme apeuré.

Ce qui se produit alors dépasse toutes mes attentes. Avec une audace qui me coupe le souffle, Églantine se lève et, armée de son plus beau sourire — arme plus redoutable que bien des revolvers —, s’approche sans la moindre hésitation de Kapok. Mon cœur s’arrête littéralement de battre tant je crains pour sa sécurité face à ce colosse au regard inquiétant.

Mais, fidèle à son habitude, Églantine déploie son extraordinaire talent diplomatique. Avec une honnêteté désarmante, elle explique au garde du corps que pour parler de “trucs de filles”, de maquillage et autres sujets sans le moindre intérêt pour la gent masculine, il serait préférable qu’il se recule légèrement, afin de permettre à Miss Myers de respirer plus librement.

Le charme presque magique d’Églantine opère une fois de plus : Kapok, visiblement décontenancé par cette approche directe et ce sourire lumineux, fond littéralement devant elle. Bien malgré lui, comme hypnotisé par cette présence angélique, il s’exécute et recule son siège hors de portée d’oreille. Ce déplacement, qui pourrait sembler anodin, constitue en réalité une victoire diplomatique remarquable.

Miss Mac Grégor et Myers ne peuvent dissimuler leur stupéfaction face à tant d’aplomb et de courage. Leurs yeux s’écarquillent comme des soucoupes, et je perçois dans leur regard une admiration sans bornes pour cette femme extraordinaire qui vient d’accomplir l’impossible avec une apparente facilité.

Ce coup de maître a l’effet escompté : libérée momentanément de la présence écrasante de son geôlier, Miss Myers commence à s’ouvrir, hésitante d’abord, puis avec une urgence croissante, comme si les mots trop longtemps retenus se bousculaient maintenant pour trouver leur chemin vers la liberté.

Ses révélations confirment nos pires craintes tout en ajoutant des détails cruciaux à notre compréhension de la situation. Contrairement à ce que son nom pourrait suggérer, Elizabeth Myers est occidentale, tout comme son jeune mari. Ce dernier est tombé sous la coupe maléfique de Menkaph, victime d’une manipulation dont les ressorts exacts demeurent obscurs.

Le récit de Miss Myers prend une tournure encore plus sinistre lorsqu’elle évoque les “ombres persistantes” qui semblent tourner autour d’eux. Ces entités inconsistantes et insaisissables ne quittent plus son mari depuis qu’il a coiffé ce maudit Fez. Cette description évoque irrésistiblement les manifestations surnaturelles dont nous avons été témoins la nuit précédente, confirmant le lien direct entre Menkaph et ces phénomènes terrifiants.

Avec une amertume palpable, la jeune femme désigne Menkaph comme l’origine de tous leurs malheurs. “Ce n’est même pas un humain”, affirme-t-elle avec une conviction qui me glace le sang. Elle décrit comment, périodiquement, il se rend dans leur cabine avec “ce maudit livre” — confirmation éclatante que l’ouvrage que nous convoitons est bien en possession du sinistre personnage.

L’état de santé de son mari décline à vue d’œil, au point qu’elle doute qu’il puisse survivre jusqu’à la fin du voyage. Chaque nouveau jour qu’il voit constitue déjà, selon ses propres termes, “un miracle”. Pour elle, leur vie est finie. Cette résignation, cette certitude de l’inévitabilité de leur destin funeste, confère à son récit une dimension tragique qui transcende la simple horreur.

La haine qu’elle éprouve envers Menkaph et ses hommes, particulièrement Kapok, transparaît dans chacune de ses paroles. Mais cette haine est indissociable d’une terreur viscérale qui semble l’habiter jusqu’au plus profond de son être.

Ces confidences confirment point par point nos hypothèses, ce qui, loin de me rassurer, m’effraie davantage. Car la validation de nos théories les plus sombres signifie que nous sommes bien confrontés à un adversaire d’une puissance et d’une malveillance exceptionnelles. Menkaph n’est pas un simple charlatan jouant avec des forces qu’il ne comprend pas, mais un manipulateur expérimenté des énergies occultes, capable de plier à sa volonté des puissances qui dépassent l’entendement humain.

Une pensée troublante s’impose à mon esprit : si cet homme est la source d’un tel mal, peut-être sa mort constituerait-elle le remède le plus efficace ? L’idée d’utiliser mon revolver pour mettre un terme définitif à ses agissements me traverse l’esprit avec une clarté saisissante. Cette terrible aventure déteint manifestement sur moi, au point que j’envisage sérieusement — et avec un détachement qui m’effraie rétrospectivement — d’ôter la vie à un être humain.

Jamais auparavant je n’avais été confronté à une telle absence de morale, à un tel mépris pour la dignité humaine. Mon jugement, forgé au feu de ces révélations, est sans appel : Menkaph ne mérite plus de vivre, et ce livre — le fameux “Murmures du Fez” — doit nous revenir pour mettre un terme à cette malédiction qui s’abat sur d’innocentes victimes.

Il me paraît cependant évident que le sort du sieur Myers est scellé. Le destin tragique de Matthew Pook semble lui être promis, inexorable conclusion d’un processus de corruption qui a déjà trop progressé pour être arrêté.

Églantine, dans sa compassion naturelle qui n’a d’égale que sa prudence, n’en dit pas trop à Miss Myers. Elle se contente de la réconforter du mieux qu’elle peut, lui suggérant à demi-mot que nous pourrions agir d’une manière ou d’une autre pour améliorer leur situation. Cette promesse voilée, bien que vague, semble insuffler un fragile espoir dans le regard éteint de la jeune femme.

Hélas, ce moment de répit est brutalement interrompu par Kapok, qui, avec une grossièreté caractéristique, sonne la fin de cette rencontre. Même le charme d’Églantine ne peut prolonger cet instant au-delà des limites imposées par le garde du corps. Avec une brutalité à peine voilée, il saisit le bras de Miss Myers et l’entraîne vers la sortie, la ramenant à sa prison dorée.

Églantine reste seule avec Miss Mac Grégor, et j’observe avec un intérêt non dissimulé leur interaction qui se poursuit. La journaliste semble littéralement tomber dans les bras d’Églantine — au sens figuré, bien entendu. Son admiration, presque vénération, s’exprime en termes dithyrambiques : abasourdie par tant de finesse, de courage et d’empathie, elle avoue avoir reçu une véritable leçon de vie. Son regard trahit un culte admiratif qui s’est développé en l’espace de quelques minutes à peine.

À ma grande surprise, Églantine quitte brusquement le wagon après cette conversation, non sans m’adresser un “Salut, Patoche !” espiègle qui détonne dans l’atmosphère tendue du moment. Son visage illuminé par un sourire malicieux me déconcerte momentanément, mais je ne peux m’empêcher de lui pardonner par avance toutes les espiègleries dont elle pourrait se rendre coupable. Face à ce sourire radieux, qui pourrait garder rancune ?

À peine Églantine a-t-elle disparu que, conformément à mes soupçons, Miss Mac Grégor fonce littéralement sur moi. Je m’étais douté, à l’observation de leurs derniers échanges, que la conversation avait pris un tour plus personnel, possiblement à mon sujet. La journaliste, dont l’enthousiasme semble impossible à contenir, se révèle être une jeune femme délicieuse, dotée d’une indépendance d’esprit remarquable et d’une vision résolument progressiste concernant la condition féminine.

Son discours passionné sur les droits des femmes me fait songer qu’elle se retrouvera probablement un jour impliquée dans quelque mouvement suffragiste, luttant pour l’égalité politique et sociale. Et comment pourrais-je désapprouver de telles aspirations, quand l’exemple vivant d’Églantine Hugel prouve quotidiennement que les capacités intellectuelles et morales des femmes égalent — voire surpassent parfois — celles des hommes ?

Églantine, avec ses multiples facettes toutes aussi brillantes les unes que les autres, constitue la réfutation parfaite de l’argument selon lequel les femmes seraient en quelque façon inférieures aux hommes. Son intelligence, son courage, sa sensibilité et sa détermination forment une combinaison qui force l’admiration et invite à reconsidérer bien des préjugés enracinés dans notre société.

La conversation prend cependant un tournant qui commence à me mettre mal à l’aise lorsque Miss Mac Grégor aborde, avec une franchise toute journalistique, la question de mes sentiments personnels envers Églantine. Mes émotions à l’égard de cette femme extraordinaire, aussi respectueuses et profondes soient-elles, appartiennent à la sphère de mon intimité. Je parviens, non sans quelque difficulté, à m’extraire de cette conversation qui s’aventure sur un terrain que je préfère ne pas explorer publiquement.

Quelques instants plus tard, nous nous retrouvons tous dans notre cabine pour ce que je ne peux qualifier autrement que de “conseil de guerre”. L’espace exigu semble à peine contenir la tension qui émane de notre groupe, chacun percevant désormais l’imminence du danger que nous affrontons.

Mon esprit tourbillonne sous le poids des informations accumulées en cette journée riche en révélations. Le monde semble tourner autour de moi tandis que j’essaie d’organiser mentalement ces éléments épars en une stratégie cohérente. Une certitude s’impose : nous devons agir. Mais quand et comment ?

Ma conviction profonde est qu’il nous faut d’abord survivre à la nuit qui s’annonce. Les manifestations surnaturelles que nous avons affrontées précédemment pourraient se reproduire, peut-être avec une intensité redoublée. Mon instinct me souffle également qu’il vaudrait mieux affronter ces entités spectrales en pleine lumière plutôt que dans les ténèbres absolues qui règnent dans le train durant les heures nocturnes.

La voie à suivre me semble maintenant limpide, bien que périlleuse : si nous parvenons à survivre jusqu’à demain, nous devrons tenter de nous emparer du livre détenu par Menkaph. Le moment idéal serait en plein jour, peut-être vers midi, lorsque la lumière naturelle est à son apogée et que la plupart des passagers se trouvent au wagon-restaurant.

Mais cette résolution soulève immédiatement d’innombrables questions pratiques : comment procéder sans alerter le personnel du train ? Comment minimiser le bruit et les possibles violences qu’une telle entreprise implique inévitablement ? Face à des adversaires de la trempe de Menkaph et Kapok, il serait naïf d’espérer une reddition pacifique.

Plusieurs stratégies s’esquissent dans mon esprit, chacune aussi incertaine que la précédente. Pourrait-on accéder à la cabine des Turcs en passant par l’extérieur, en escaladant le toit du train depuis notre propre compartiment ? Églantine pourrait-elle créer une diversion romantique pour éloigner Kapok de son poste ? Eugène, dont les talents pour provoquer le chaos semblent innés, pourrait-il déclencher quelque incident qui détournerait l’attention de l’équipage ?

Les paramètres sont trop nombreux, les incertitudes trop grandes pour arrêter un plan définitif à ce stade. Toutes les idées, même les plus audacieuses, méritent d’être considérées face à l’urgence de notre situation.

Peut-être que l’arrivée imminente du Baron Von Hofler à Vienne constituera un tournant décisif dans notre entreprise. Cet aristocrate viennois, dont Smith nous a vanté les connaissances en matière d’occultisme, pourrait nous apporter l’aide précieuse dont nous avons cruellement besoin. Ou peut-être, comme je le crains parfois dans mes moments de doute, sa présence ajoutera-t-elle une complication supplémentaire à notre mission déjà périlleuse. Qui peut le dire ?

L’incertitude plane au-dessus de notre petit groupe comme un brouillard londonnien, opaque et lourd de menaces indistinctes. Mais une chose est certaine : le temps nous est compté. Chaque heure qui passe rapproche le malheureux Myers de son destin funeste et renforce potentiellement l’emprise de Menkaph sur les forces occultes qu’il manipule avec tant de dextérité.

Nous devons établir un plan, une marche à suivre précise, si nous voulons avoir la moindre chance de succès. Les improvisations et les actions isolées ne nous ont guère servi jusqu’à présent. Seule une stratégie concertée, où chacun jouera un rôle précis en fonction de ses talents particuliers, nous permettra peut-être de triompher face à cet adversaire redoutable.

Tandis que la nuit tombe sur l’Orient Express, qui poursuit inexorablement sa course vers l’Est, je ne peux m’empêcher de sentir le poids du destin qui pèse sur nos épaules. Les fils invisibles qui nous ont conduits jusqu’ici — moi, descendant du soldat Beaumain ; Églantine, dont le nom évoque étrangement des personnages mentionnés dans le journal de mon ancêtre ; et nos compagnons, chacun porteur de talents spécifiques qui semblent répondre exactement aux défis que nous affrontons — tout cela peut-il vraiment être le fruit du hasard ?

J’en doute de plus en plus, à mesure que se dessinent les contours d’une tapisserie cosmique dont nous ne sommes que des motifs particuliers, tissés selon un dessein qui nous échappe encore. Mais quelle que soit la force qui nous a réunis, qu’elle soit bienveillante ou malveillante, nous ne pouvons désormais que suivre la voie qui s’ouvre devant nous, espérant que notre courage et notre détermination suffiront à conjurer les ombres qui menacent de nous engloutir.