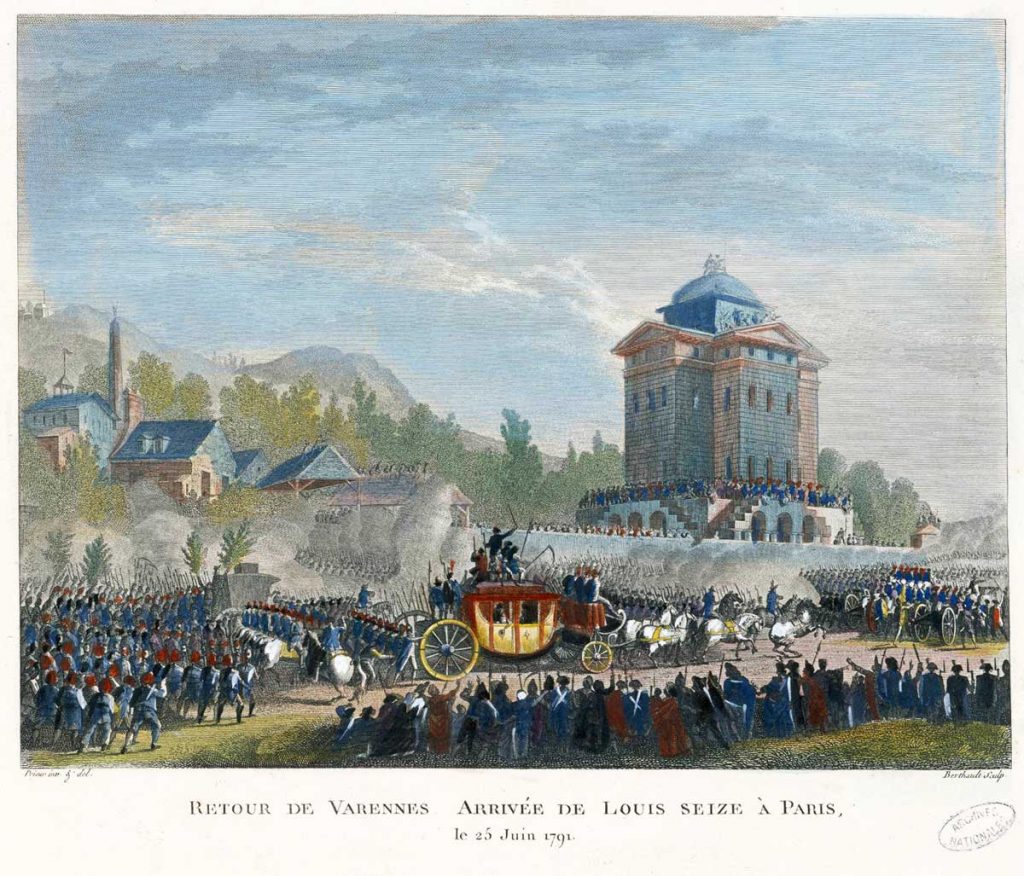

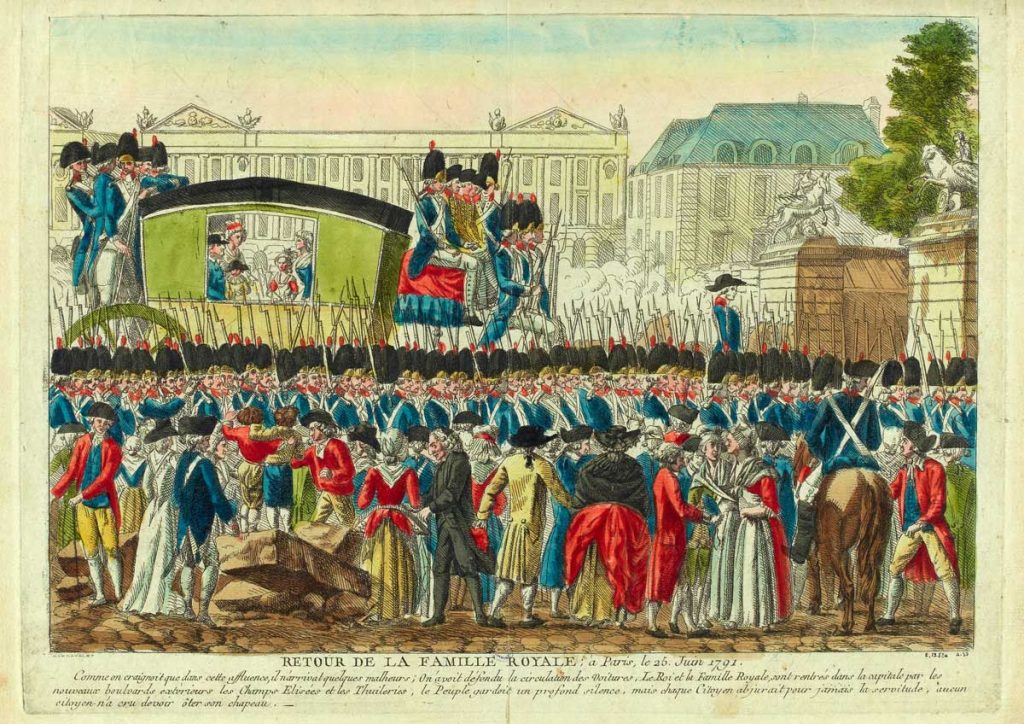

25 juin 1791 : Fuite de la famille royale à Varennes

Le Roi quitte Paris avec sa famille afin de rejoindre l’armée royale stationnée à Montmédy, pour y rejoindre le marquis de Bouillé, général en chef des troupes de la Meuse, Sarre et Moselle, et coorganisateur de l’évasion.

Il est reconnu et stoppé dans sa fuite à Varennes.

Il est ensuite ramené sous bonne escorte dans la capitale où une foule silencieuse et glaciale l’attend. Des affiches ont été placardées sur tous les murs de Paris :

“Celui qui saluera le Roi aura des coups de bâton. Celui qui l’insultera sera pendu”

C’est la veillée funèbre de la monarchie.

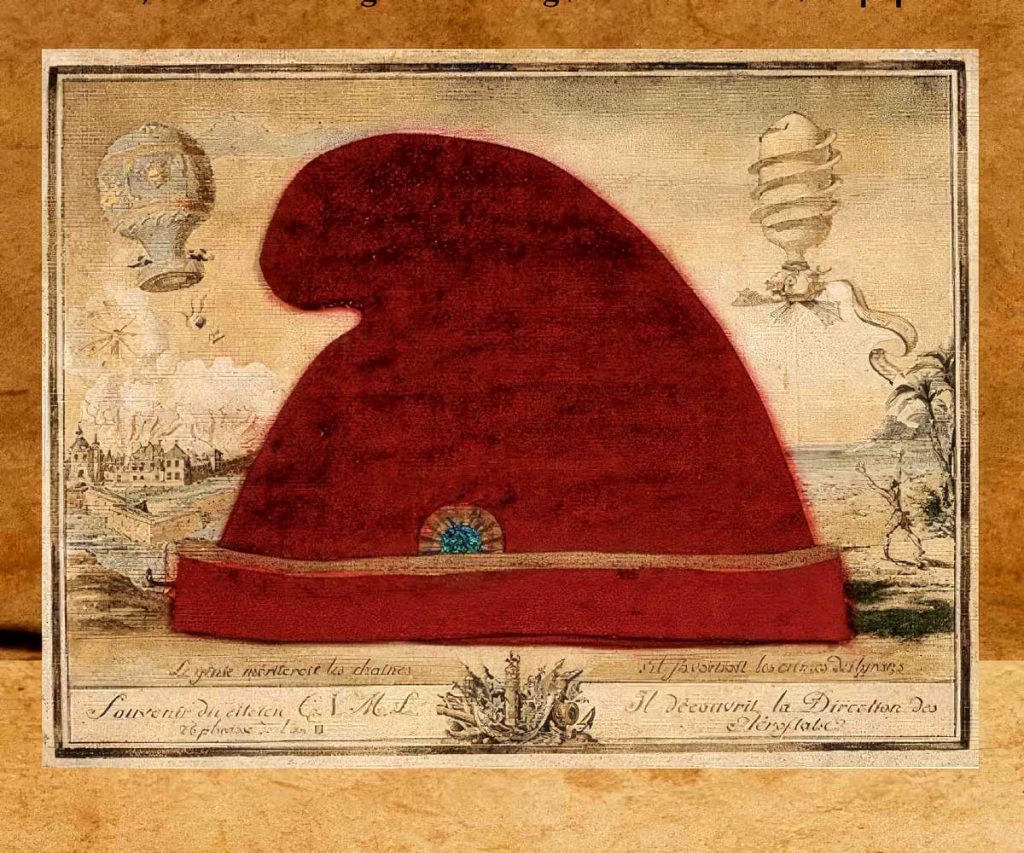

12 juillet 1791 : Le bonnet phrygien

On s’en coiffa pendant la Révolution pour évoquer la liberté. Il fut pris comme insigne par les partisans les plus déterminés de la République.

La vogue du bonnet, comme coiffure, date du milieu de l’année 1791 ; elle deviendra contagieuse dans les premiers mois de 1792. Ainsi que l’écrivait le marquis de Villette :

« Cette coiffure est la couronne civique de l’homme libre et du Français régénéré ».

15 juillet 1791 : Les esprits s’échauffent

Les Cordeliers, un club révolutionnaire fondé à Paris en 1790 sous le nom de “Société des Amis des droits de l’homme et du citoyen”, qui siège dans le couvent des Cordeliers (jusqu’en mai 1791), de tendance radicale populaire, se rassemblent au Champ-de-Mars avec 3 à 4 000 personnes.

Ils rédigent sur l’autel de la patrie une pétition contre les projets de décrets qui redonnaient au roi tous ses droits : la pétition, sans formellement exiger la fin de la monarchie, menace l’Assemblée d’une nouvelle insurrection et propose « de ne jamais reconnaître Louis XVI pour roi ».

La pétition est portée à l’Assemblée par six commissaires qui sont soutenus par une manifestation : celle-ci est dispersée par la cavalerie, des manifestants arrêtés ainsi qu’un des commissaires.

Quand les commissaires arrivent à l’Assemblée, les décrets en faveur du Roi ont déjà été votés. Les quelques milliers de manifestants se retirent alors et rejoignent au Palais-Royal l’assemblée des Jacobins pour rendre compte de leur démarche.

Les Jacobins, du nom donné pendant la Révolution française aux membres de la société des Amis de la Constitution ou Club des jacobins, car ce club siégeait au couvent des Jacobins de la rue Saint-Honoré, à Paris.

De leur côté, ils ont déjà voté une proposition pour rédiger, sur le Champ-de-Mars, une nouvelle pétition qui serait envoyée dans les départements pour s’opposer au rétablissement de Louis XVI dans ses droits constitutionnels.

16 juillet 1791 : Pétition contre les pouvoirs du Roi

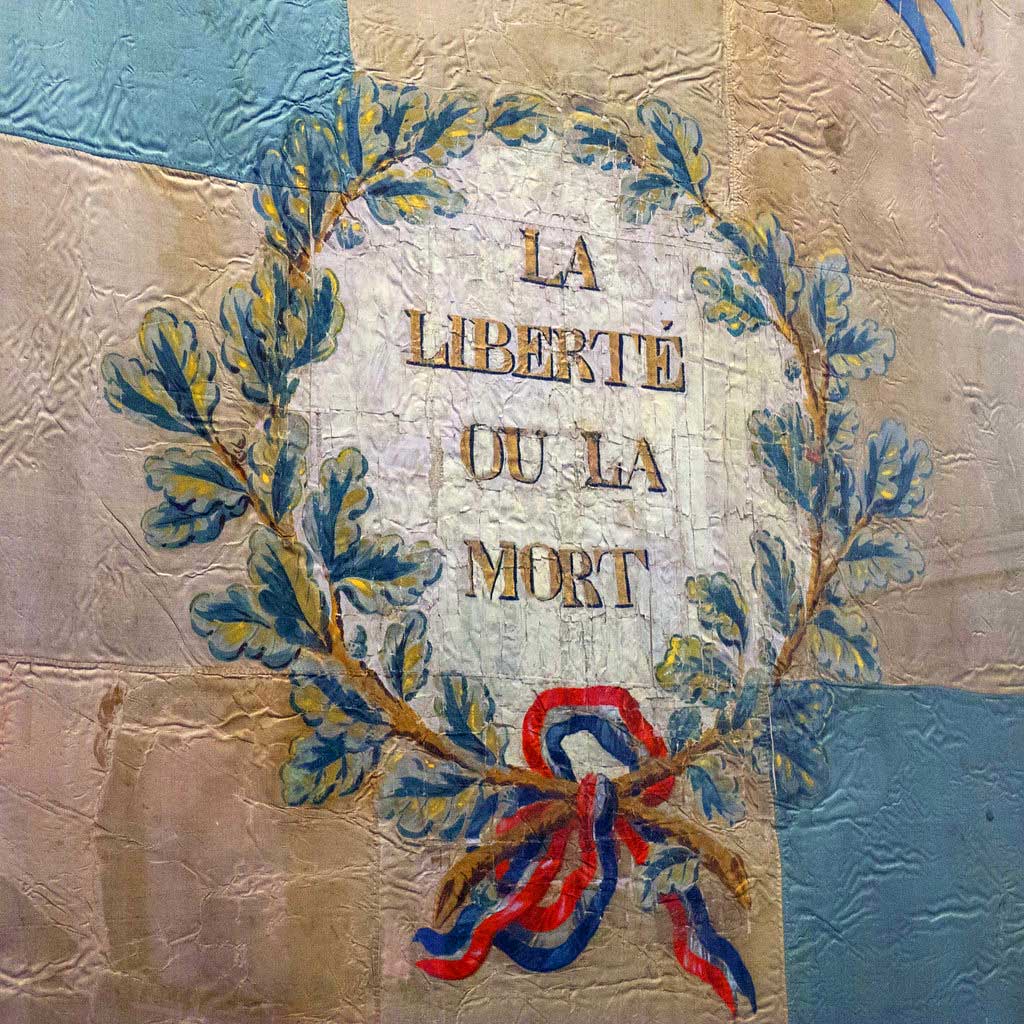

Les Cordeliers se rendent en cortège derrière leur bannière “La liberté ou la mort” au Champ-de-Mars pour signer la pétition des Jacobins : malgré quelques discussions sur certains termes de la pétition, ils appellent le soir du 16 à se rassembler au lendemain matin sur les ruines de la Bastille pour aller la signer en cortège pacifique.

Tenant compte du contexte tendu, les Jacobins adoptent une approche mesurée et pacifique (on demande de ne prendre ni bâton, ni couteau, par exemple).

Le lieu choisi est également particulièrement symbolique : il est le « lieu de la nation rassemblée autour du projet contenu dans la Déclaration des droits de l’homme. C’est aussi un lieu de promenade du dimanche particulièrement populaire (le 17 est un dimanche).

17 juillet 1791 : Fusillade du Champs de Mars

Après l’arrestation du roi à Varennes, l’Assemblée constituante le suspend, puis le rétablit dans ses prérogatives. Cependant, la question du sort du roi et du droit constitutionnel reste entière.

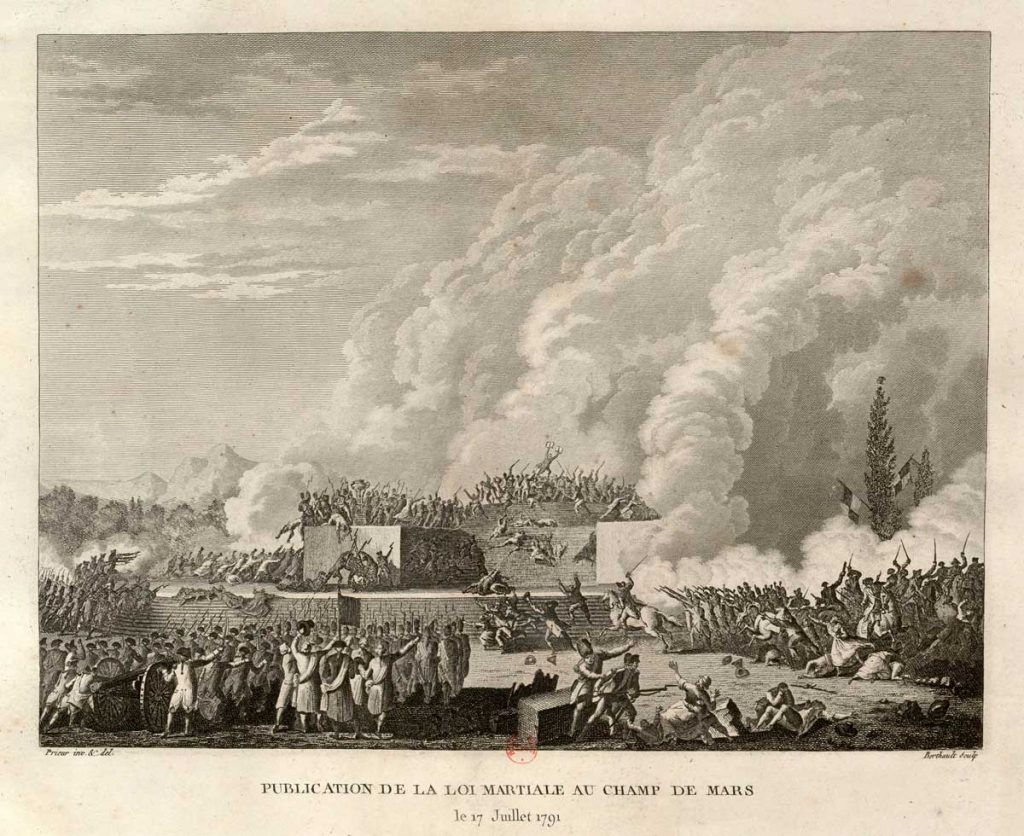

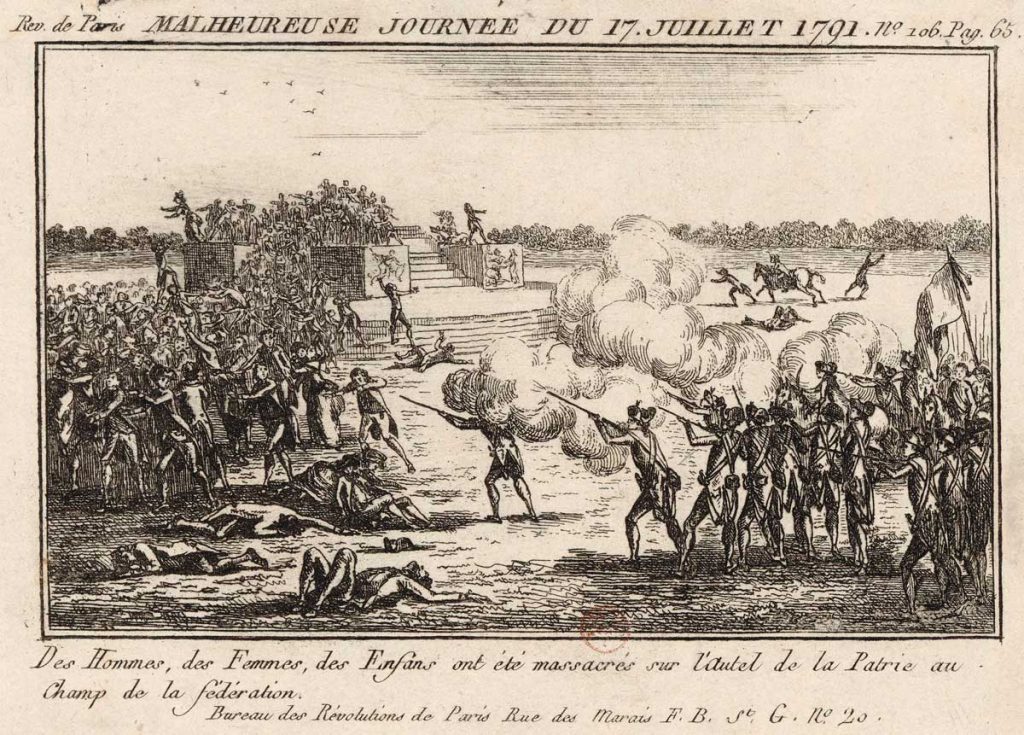

Le matin, la Commune de Paris a interdit tout rassemblement. Pour faire appliquer sa décision, elle ordonne à La Fayette de proclamer la loi martiale en déployant le drapeau rouge et à la garde nationale de disperser toute manifestation.

Robespierre se rend aux Jacobins pour faire annuler le projet de pétition : le club la fait retirer, craignant lui aussi une répression sanglante, et annonce qu’il retire son soutien à la pétition, devenue inutile depuis le vote du décret du 16.

Cependant, la décision arrive trop tard… Les manifestants se rendent au lieu de rendez-vous annoncé, et trouvant la place de la Bastille fermée, se rendent au Champ-de-Mars.

Les pétitionnaires sont plusieurs milliers en fin d’après-midi. Quatre commissaires sont nommés pour rédiger une nouvelle pétition. Celle-ci appelle à une nouvelle constitution. Elle est immédiatement signée par 6 000 personnes, dont Robespierre, Chaumette, Momoro, Meusnier, Hébert, Hanriot, Santerre, David, Chrétien, etc. Cette revendication, faite sur l’autel de la patrie, a lieu au milieu des danses dans une ambiance de fête pacifique encensée par Marat.

Mais alors même que la signature de la pétition se déroule pacifiquement, l’Assemblée constituante invite la municipalité de Paris à rétablir l’ordre par tous les moyens.

Bailly et les gardes nationaux entrent sur le Champ-de-Mars, précédés par les tambours de la garde nationale jouant le pas de charge, sans que les sommations légales, commandant à la manifestation de se disperser, soient prononcées. Le drapeau rouge est déployé, indiquant que les soldats vont tirer. Depuis ce jour, le drapeau rouge est devenu l’emblème des insurrections révolutionnaires.

La garde nationale surgit et ouvre un feu nourri. La foule fuit à la fois vers la Seine où l’attend la cavalerie, et vers l’École militaire, mais un deuxième détachement de la garde nationale entre de ce côté.

La garde nationale compte neuf blessés, dont deux meurent les jours suivants.

Du côté des manifestants, aucun bilan officiel n’est dressé, mais les estimations font pour la plupart état d’une cinquantaine de morts.

Le soir même, le club des Cordeliers est fermé et des canons sont postés devant son entrée.

La garde nationale reçoit les félicitations de l’Assemblée et de la municipalité de Paris pour son comportement lors de cette journée.

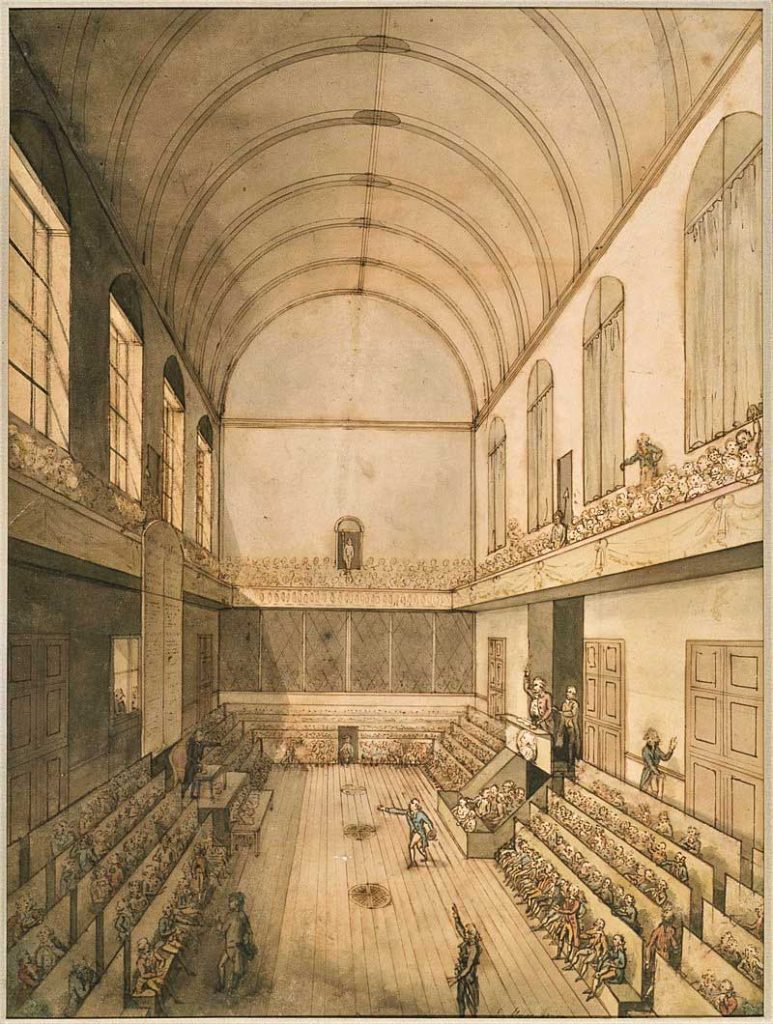

1er octobre 1791 : Ouverture de l’assemblée Législative

L’Assemblée nationale législative conduit sa première représentation nationale française de « type moderne ».

Avant de se séparer, la “Constituante” décide qu’aucun de ses membres ne pourrait être candidat à cette nouvelle Chambre. Les anciens constituants qui veulent continuer à jouer un rôle politique devront dés lors retrouver les députés en dehors de la Chambre, dans les clubs (Jacobins, Cordeliers, Feuillant).

Les 745 nouveaux députés siègeront désormais à la Salle du Manège aux Jardins des Tuileries.