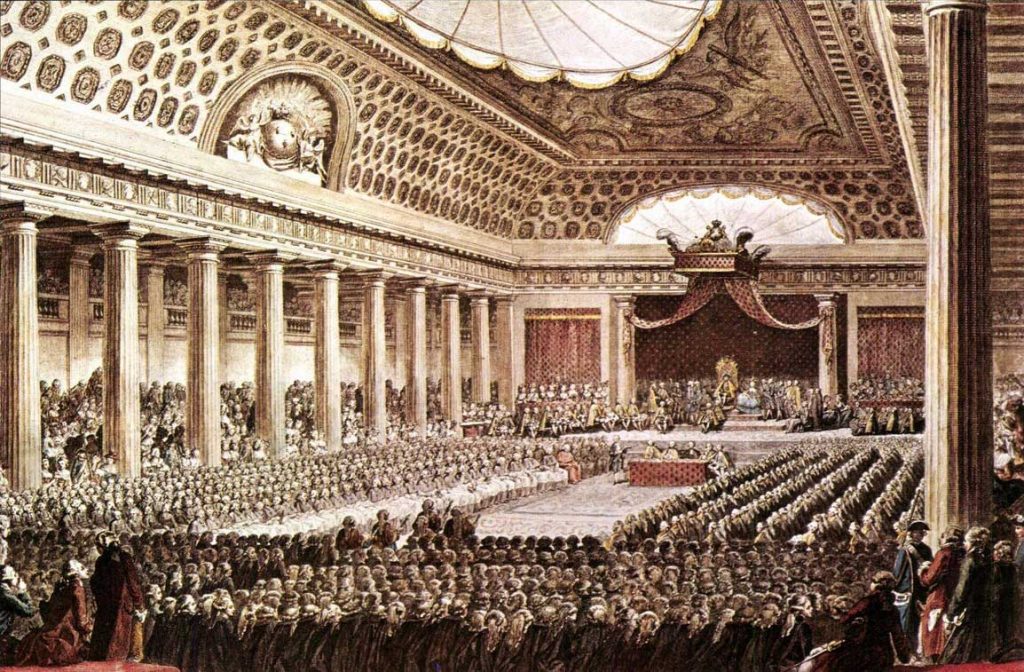

4 mai 1789 : Ouverture des États Généraux à Versailles

La dernière grande cérémonie de l’Ancien Régime a lieu à Versailles : la procession des États Généraux.

La veille, 1 200 députés venus de toute la France, sont assemblés pour cette première journée pour une procession dite du Saint-Sacrement, dans les rues de Versailles.

Après ces préliminaires, le lendemain, mardi 5 mai, à Versailles, a lieu l’ouverture de la séance royale. Elle est présidée par Louis XVI en personne, le clergé s’assied à la droite du trône, la noblesse à gauche, le tiers état en face.

Vêtus de noir et couverts d’un manteau noir et or, les députés du tiers état sont les plus nombreux et leurs parlementaires et s’insurgent contre les réformes proposées pour imposer les privilégiés et réclament la réunion des États Généraux.

Ceux-ci s’ouvrent solennellement le 5 mai à Versailles. Le roi parle… Le royaume se porte au mieux.

Belle époque, pleine d’avenir !

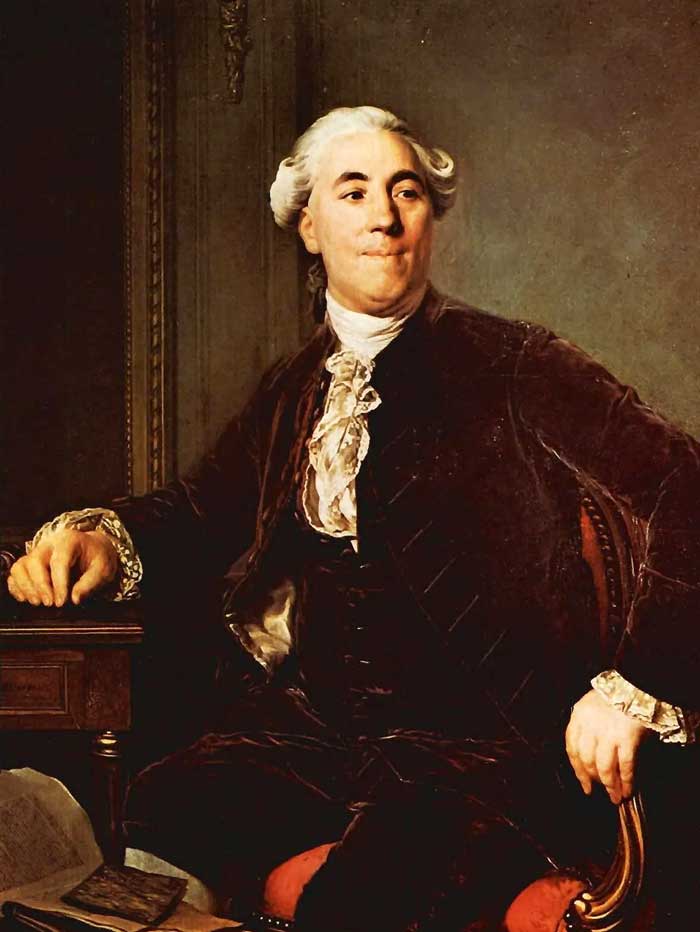

Mais, après le discours du Roi, Necker, le 1er ministre des finances et banquier du Roi, fait prendre conscience aux députés de la situation financière désastreuse du royaume. Il fait apparaître que la situation générale en France est beaucoup plus confuse qu’on ne le pensait.

Un autre problème préoccupe aussi les députés : Mettre fin aux aux inégalités des membres issus du tiers-état en mettant fin au le vote par ordre, totalement inéquitable. Ils désirent un vote par tête, à l’issue de la séance solennelle, qui seul pourrait conditionner toute nouvelle réforme.

Le gouvernement est totalement désorienté…

4 juin 1789 : Mort du Dauphin, Louis-Joseph

Enfant de santé fragile, Louis Joseph Xavier François de France meurt à l’âge de sept ans et demi à Meudon, le 4 juin 1789, pendant les États généraux.

Louis Joseph Xavier François de France (22 octobre 1781 – 4 juin 1789), fils aîné de Louis XVI et de Marie-Antoinette, deuxième enfant du couple royal, est dauphin du Viennois et héritier du trône de France. Il est le frère aîné du futur Louis XVII.

17 juin 1789 : Proclamation de l’Assemblée Nationale

Le Tiers-État favorable à l’abolition des privilèges, mis à l’écart du clergé et de la noblesse, décide de se proclamer “Assemblée Nationale”.

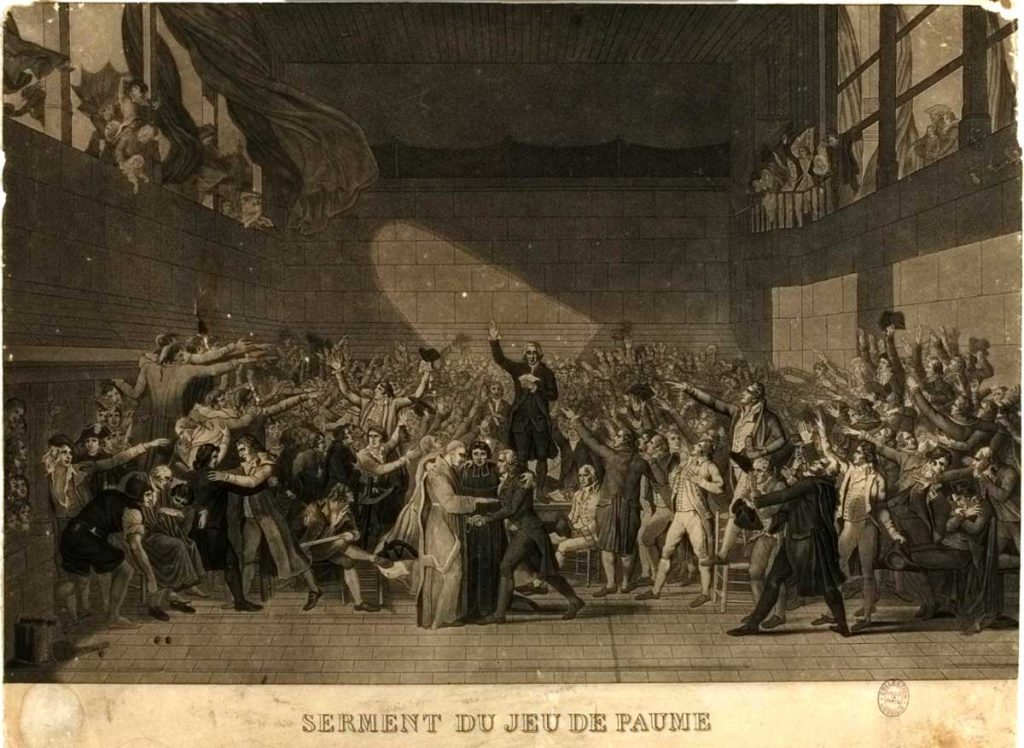

20 juin 1789 : Serment du Jeu de Paume

Après s’être vus refoulés de leur lieu de réunion habituels à l’hôtel des Menus-Plaisirs, à Versailles, les députés investissent la Salle du Jeu de Paume du Château.

L’Assemblée Nationale du Tiers-État, opposée à l’absolutisme, fait alors le serment de donner une constitution au royaume.

23 juin 1789 : le roi rejette les résolutions du tiers état

“Réfléchissez, Messieurs, qu’aucun de vos projets, aucune de vos dispositions ne peut avoir force de loi sans mon approbation spéciale. Ainsi, je suis le garant naturel de vos droits respectifs ; et tous les ordres de l’État peuvent se reposer sur mon équitable impartialité. Toute défiance de votre part serait une grande injustice. C’est moi, jusqu’à présent, qui fais tout le bonheur de mes peuples ; et il est rare peut-être que l’unique ambition d’un souverain soit d’obtenir de ses sujets qu’ils s’entendent enfin pour accepter ses bienfaits.Je vous ordonne, Messieurs, de vous séparer tout de suite, et de vous rendre demain matin chacun dans les Chambres affectées à votre ordre, pour y reprendre vos séances. J’ordonne, en conséquence, au grand-maître des cérémonies de faire préparer les salles.”

(Le roi et les privilégiés se retirent).

9 juillet 1789 : Établissement de l’Assemblée Nationale Constituante

Les Etats généraux réunis en raison de la crise financière que traverse le royaume se proclament Assemblée constituante. Cette assemblée, composée notamment de Mirabeau, Robespierre, Sieyès, Mounier, etc., fait entrer dans l’organisation de l’Etat la pensée des philosophes des Lumières.

11, 12, 13 juillet 1789 : L’agitation grandit

Le “Ministre d’État” Necker, très controversé mais très apprécié du peuple parisien, s’apprêtant à prendre des mesures de fermeté à l’égard de l’Assemblée nationale, est congédié par le Roi le 11 juillet 1789 à cause de sa « condescendance extrême » à l’égard des états généraux et du Tiers-État.

Le ministre quitte aussitôt la France et rejoint Bruxelles (13 juillet) puis Bâle (20 juillet).

Une fois connu, ce renvoi est l’une des causes déterminantes du futur soulèvement populaire du 14 juillet.

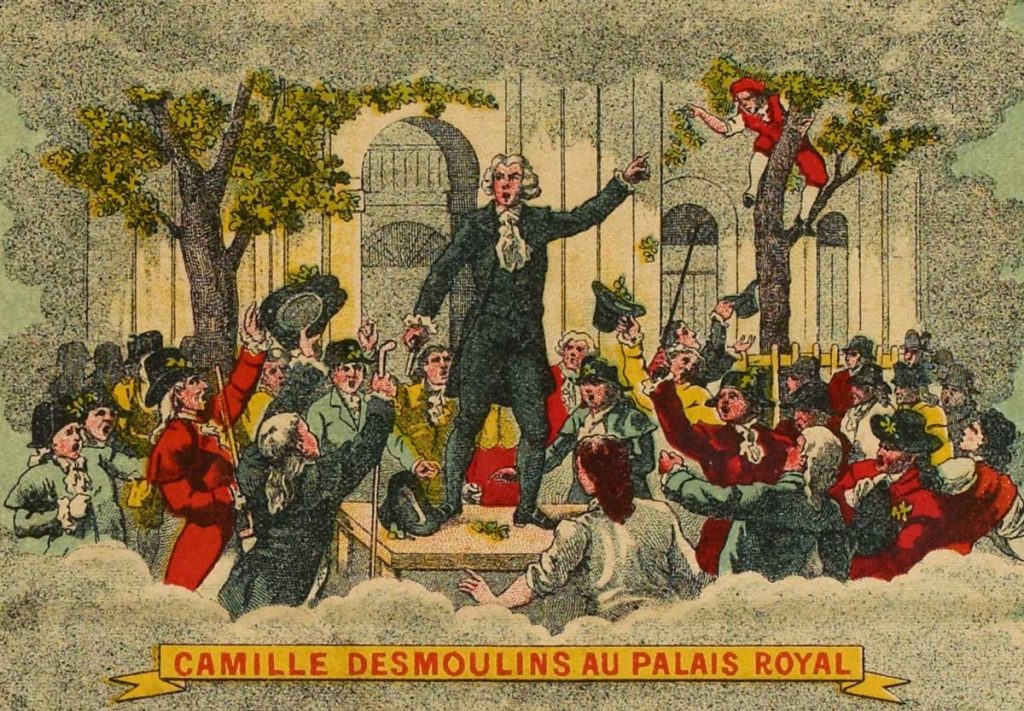

Dans les jardins du Palais-Royal, la foule parisienne s’enflamme aux discours du journaliste Camille Desmoulin.

13 juillet 1789 : Le feu aux poudres…

14 juillet 1789 : Prise de la Bastille

La foule en colère s’empare de 30.000 fusils aux Invalides.

Puis elle prend d’assaut la Prison de la Bastille, le symbole des décisions arbitraires de la royauté…

Au cours de la nuit, sous la menace du danger extérieur et la crainte d’une trahison de Louis XVI, 28 des 48 sections, les plus révolutionnaires, désignent avec la participation des citoyens passifs 82 commissaires à pouvoirs illimités ; ils forment une Commune insurrectionnelle qui se substitue à la Commune légale et organise l’assaut contre les Tuileries. La Commune de Paris est instituée.

À l’issue de cet évènement, Le Marquis de La Fayette, l’ancien héros de la guerre d’indépendance des États-Unis, devient commandant de la Garde Nationale nouvellement créée.

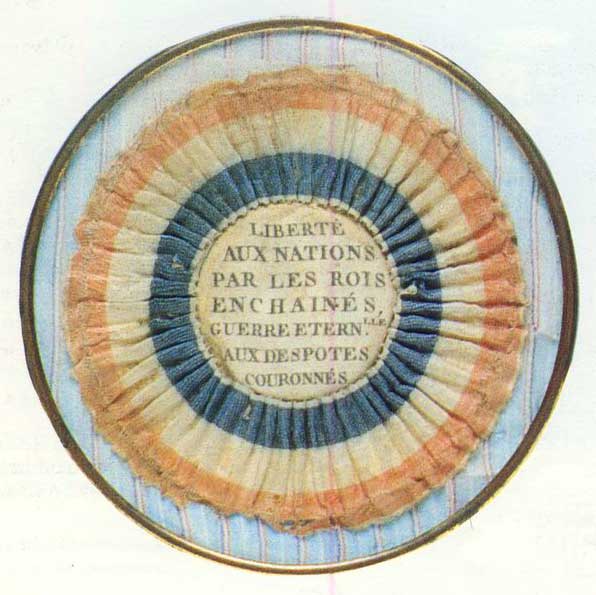

17 juillet 1789 : La Cocarde

Le commandant La Fayette fait adopter la Cocarde Tricolore aux parisiens et au roi venu saluer la ville.

Cette cocarde associe trois couleurs : Bleu et rouge pour la ville de Paris, blanc pour le Roi.

Le mot citoyen remplace celui de bourgeois. Il apparaîtra peu après dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen pour distinguer ceux des hommes qui jouissent de tous les droits politiques attachés à la citoyenneté française.

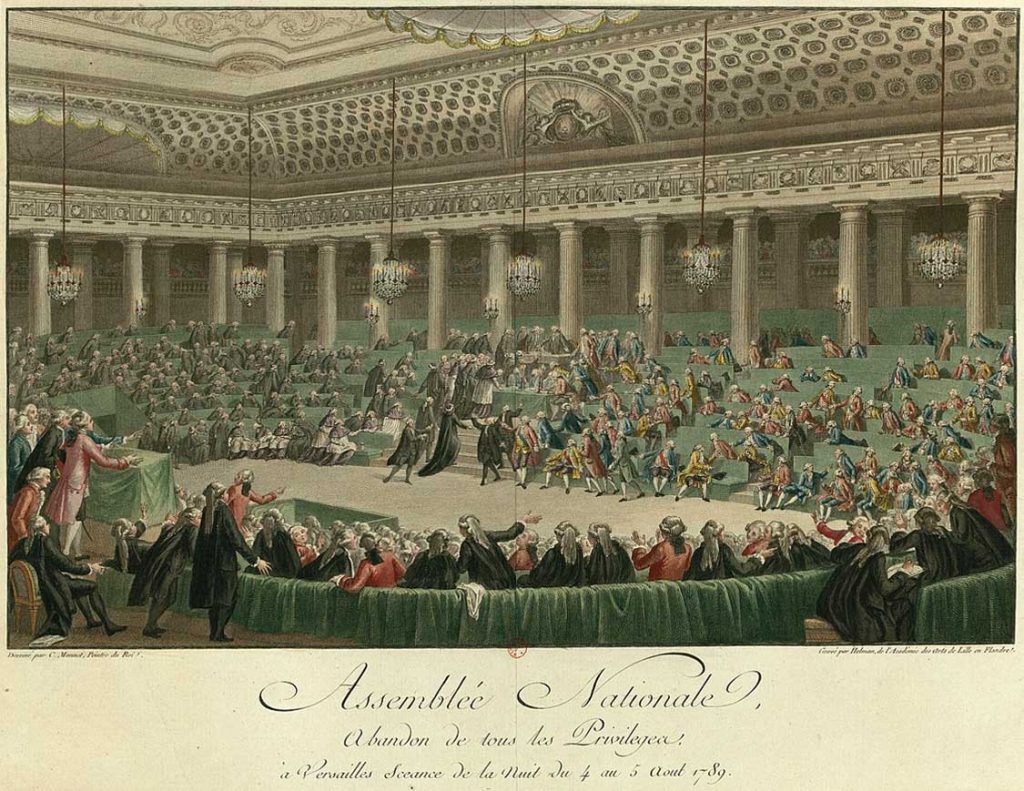

4 août 1789 : Abolition des privilèges

Au cours de la nuit, les députés de l’Assemblée Nationale abolissent les privilèges et décrètent l’abolition du féodalisme. Ils créent ainsi un nouvel ordre social.

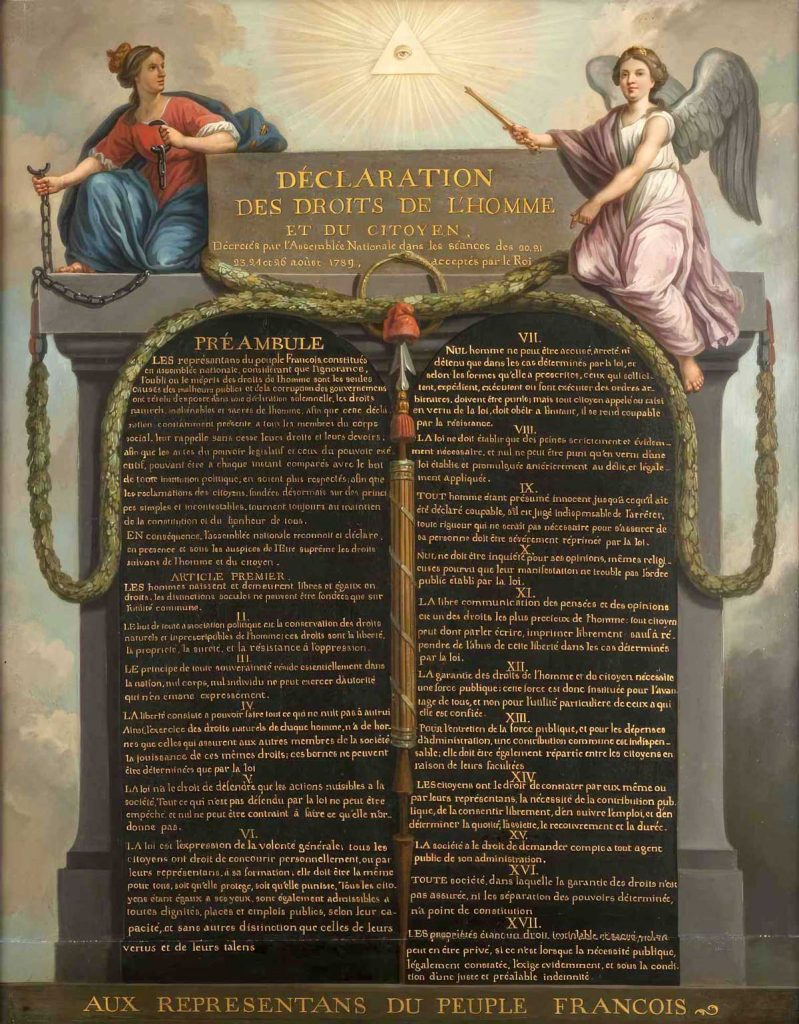

26 août 1789 : Déclaration des “Droits de l’Homme et du Citoyen”

Proclamé par l’Assemblée Nationale, ce texte est inspiré par la pensée des Philosophes des Lumières, le droit anglais, et la déclaration d’indépendance des États-Unis.

Par les idées de liberté, d’égalité et de démocratie qu’il véhicule, son retentissement sera mondial…

5 octobre 1789 : “Du pain !”, réclament les parisiennes. À Versailles !

Au petit matin, à cheval, Louise-Renée Audu, surnommée “la Reine des Halles”, prend la tête du cortège populaire. Décision est prise de se rendre à l’Hôtel de Ville pour exiger du pain.

On refuse de les laisser rentrer. Ce qui n’était qu’un rassemblement, se transforme alors en toute autre chose…

Armées de piques, elles forcent le passage et pénètrent en nombre dans l’Hôtel de ville. Des prisonniers sont libérés des geôles du Grand Châtelet et de celles de l’Hôtel de ville.

Au son du tambour et du tocsin (à la fois le tocsin de l’Hôtel de ville sonné par les femmes et le tambour de la Garde nationale appelant les soldats à se réunir), une foule de curieux autant que de manifestants se dirige vers la place et l’Hôtel de ville qui ne désempliront pas de la journée.

L’Arsenal est forcé, et près de six cents armes volées.

La Fayette n’arrive que vers quatorze heures et Bailly, le maire de Paris, pas avant 16 heures. Ils maintiennent un semblant de calme.

Vers dix heures du matin, alors qu’il pleut depuis l’aube, un premier groupe de plusieurs milliers de femmes décide de partir pour Versailles pour aller voir le roi.

La marche commence sur les marchés de l’ancien faubourg Saint-Antoine où elles sonnent les cloches d’une église, ce qui incite d’autres personnes à les rejoindre. Elles sont plusieurs milliers à l’arrivée ; beaucoup de ces femmes ont été « recrutées » en route.

Elles tirent à mains nues derrière elles une paire de pièces de canon qu’elles ont prises sur la place de Grève. Il y a environ six heures de route à pied entre Paris et Versailles.

Le commandant La Fayette refuse d’emmener la Garde nationale parisienne à Versailles sans un ordre légal de la Commune qu’il n’obtiendra pas avant la fin d’après-midi : le Général et ses 10 000 hommes ne quittent Paris qu’à dix-sept heures.

Le cortège des femmes arrive épuisé à Versailles vers seize heures. Elles ont fait six heures de marche sous la pluie, dans la boue, tirant des canons, accompagnées d’enfants, et sans doute en ayant souffert de la faim à la suite de la disette de pain parisienne. Elles s’installent sur la Place d’Armes, face au château.

Les femmes choisissent pour porte-parole un dénommé Stanislas Maillard, un personnage ambigu. Il demande principalement du pain pour Paris, qu’on punisse ceux que tous à Paris accusent d’empêcher l’approvisionnement en farine (les meuniers, les accapareurs, certains membres de l’Assemblée), des lois sur les subsistances et le respect de la cocarde nationale et de la Nation.

Son discours est accueilli par Mounier, alors Président de l’Assemblée, qui fait préparer un décret sur les subsistances qui doit être signé par le roi et demande qu’on fasse servir à boire et à manger aux manifestantes et aux manifestants dans et à l’extérieur de la salle.

Vers dix-sept heures, une députation conduite par Mounier part voir le roi pour lui faire signer le décret de subsistances et lui demander des mesures immédiates pour livrer du pain à Paris.

Mounier a aussi prévu de profiter de cette visite impromptue au roi pour lui forcer la main et lui faire signer la Constitution et la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.

La députation est constituée de Mounier, Maillard et douze femmes, même si seules quatre d’entre elles sont autorisées à entrer.

Victoire Sacleux teinturière, Rose Barré, Françoise Rolin, bouquetière qui se prend les pieds et tombe et Louison Chabry, ouvrière en sculpture âgée de dix-sept ans chargée de parler au nom de ses compagnes qui murmure : « du pain » et s’évanouit.

Le roi veut les rassurer : « Vous devez connaître mon cœur, je vais ordonner de ramasser tout le pain qui est à Versailles. Je vous le ferai donner ».

Mounier renonce à obtenir l’acceptation du roi de la déclaration des droits de l’homme et des dix-neuf premiers articles de la constitution comprenant que ce n’est pas le moment mais il obtient la permission de revenir plus tard dans la soirée.

Au cours de cette première entrevue, le roi signe le décret et fait rassembler plusieurs charrettes de pain de Senlis et de Lagny pour les envoyer à Paris.

Lorsque la députation ressort, les femmes de la députation sont accusées par les autres manifestantes de leur mentir et menacées d’être pendues. Elles retournent alors voir le roi pour obtenir une preuve écrite qu’elles ont bien obtenu ce qui était demandé et n’ont pas menti, preuve qu’elles obtiennent. Le roi décide aussi de les renvoyer, en voiture, à Paris, à l’Hôtel de ville avec un message pour Bailly. Elles y arriveront vers minuit.

Pendant les délibérations à l’Assemblée et chez le roi, vers dix-huit heures, des troubles éclatent entre les gardes du corps, les manifestants réunis devant le château et la garde nationale versaillaise. Un garde du corps à cheval, M. de Savonnières, frappe des hommes et des femmes de son épée. Un garde national versaillais en civil lui tire dessus, lui cassant le bras. Le garde du corps décédera quelques mois plus tard des suites de cette blessure. On ignore le nombre de blessés parmi les manifestants au soir du cinq.

Commandés par La Fayette, dix mille hommes de la garde nationale de Paris arrivent à Versailles vers minuit. Considérant le calme apparent après les échauffourées de la soirée, le commandant juge que la nuit se passera sans éclat. Harassé de fatigue, il part dormir à l’hôtel versaillais de Noailles, sans contrôler les postes de garde.

« On ne prit pas même au château, pour la sûreté du roi, les précautions les plus ordinaires »

Ainsi, plusieurs grilles demeurent ouvertes ou sans garde suffisante.

Pendant cette dernière nuit de la royauté à Versailles, le pouvoir royal et les modérés dorment…

6 octobre 1789 : Retour de la famille royale à Paris

Dès le lever du jour, des émeutiers pénètrent dans la cour du château. Un affrontement a lieu avec les gardes du corps, deux gardes sont tués et leurs têtes mises au bout d’une pique. Les assassins se ruent dans les appartements royaux, ils sont retenus par d’autres gardes du corps dont Tardivet du Repaire et Miomandre de Sainte-Marie.

Marie-Antoinette, à peine vêtue, se précipite chez le roi. La garde nationale de Paris intervient alors pour protéger les gardes du corps qui protègent la famille royale, La Fayette enfin réveillé intervient et calme les esprits, les gardes du corps et les gardes nationaux fraternisent.

La foule dehors veut voir Louis XVI au balcon, il s’exécute accompagné de Marie-Antoinette portant le dauphin dans ses bras.

Dans la cour, la foule crie :

« À Paris ! À Paris »

Le roi ne peut qu’accepter :

« Mes amis, j’irai à Paris avec ma femme et mes enfants ; c’est à l’amour de mes bons et fidèles sujets que je confie ce que j’ai de plus précieux »

La foule crie :

« Vive le général ! », « Vive le roi ! », « Vive la reine ! »

À 11 h l’Assemblée se réunit, sous la présidence de Mounier. Il est décidé, sur proposition de Mirabeau et Barnave, que l’Assemblée est inséparable du roi et donc qu’elle doit le suivre à Paris. Les députés s’installent à Paris une semaine plus tard.

À 13 h, le roi quitte Versailles pour Paris accompagné de toute la famille royale. En tête de l’immense cortège de plus de 30 000 hommes des gardes nationaux portant chacun un pain piqué au bout de la baïonnette, puis les femmes escortant des chariots de blé et des canons, puis les gardes du corps et les gardes suisses désarmés, vient le carrosse de la famille royale escorté par La Fayette, suivi d’autres voitures qui emmènent quelques députés puis la majeure partie des gardes nationaux et le reste des manifestants criant :

« Nous ramenons le boulanger, la boulangère et le petit mitron ! ».

À l’entrée de Paris, Bailly accueille le roi à 20 h sous les applaudissements de la foule. Il lui remet les clefs de Paris, comme le 17 juillet précédent. Deux discours et une déclaration du roi sont prononcés. On crie :

« Vive le roi, vive la Nation »

Après cette courte pause à l’Hôtel de ville, le roi et sa famille arrivent aux Tuileries à 22 h, où rien n’était préparé pour les recevoir. Étonné lui-même de ce délabrement, La Fayette dit à la reine qu’il allait s’occuper d’y pourvoir :

« Je ne savais pas, répondit-elle dédaigneusement, que le roi vous eût nommé intendant de sa garde-robe. »

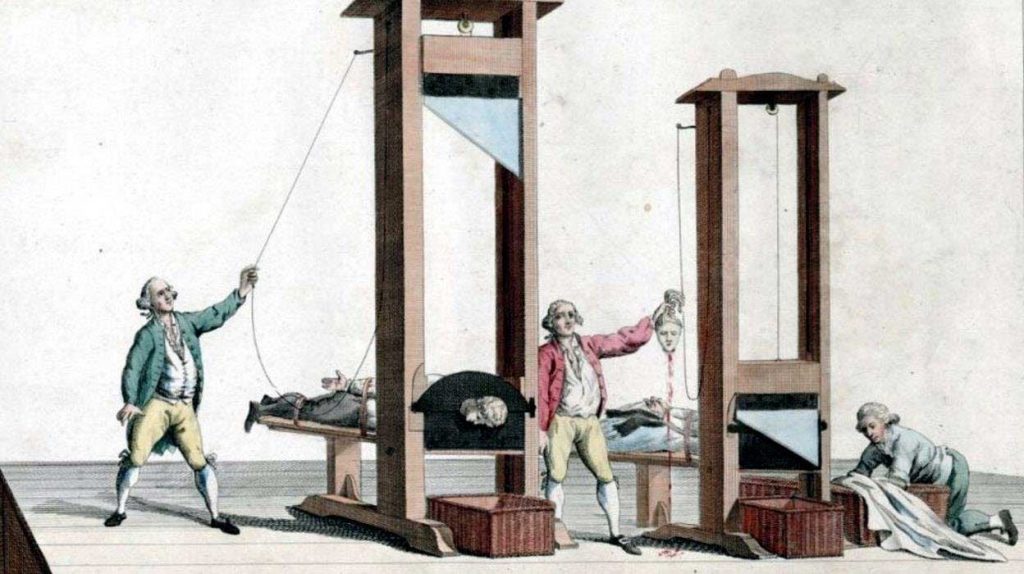

10 octobre 1789 : La Guillotine

Le Dr Joseph-Ignace Guillotin propose une méthode d’exécution plus humaine.

« Avec ma machine, je vous fais sauter la tête en un clin d’œil, et vous ne souffrez point. La mécanique tombe comme la foudre, la tête vole, le sang jaillit, l’homme n’est plus… »

Si la machine fut appelée « louison » ou « louisette », en référence au nom de son concepteur, ou encore « mirabelle », en référence à Mirabeau, le nom de « machine à Guillotin » puis guillotine s’imposa rapidement, promu de manière ironique par le journal royaliste Les Actes des Apôtres. En découlent les verbe et adjectif : guillotiner et guillotiné.

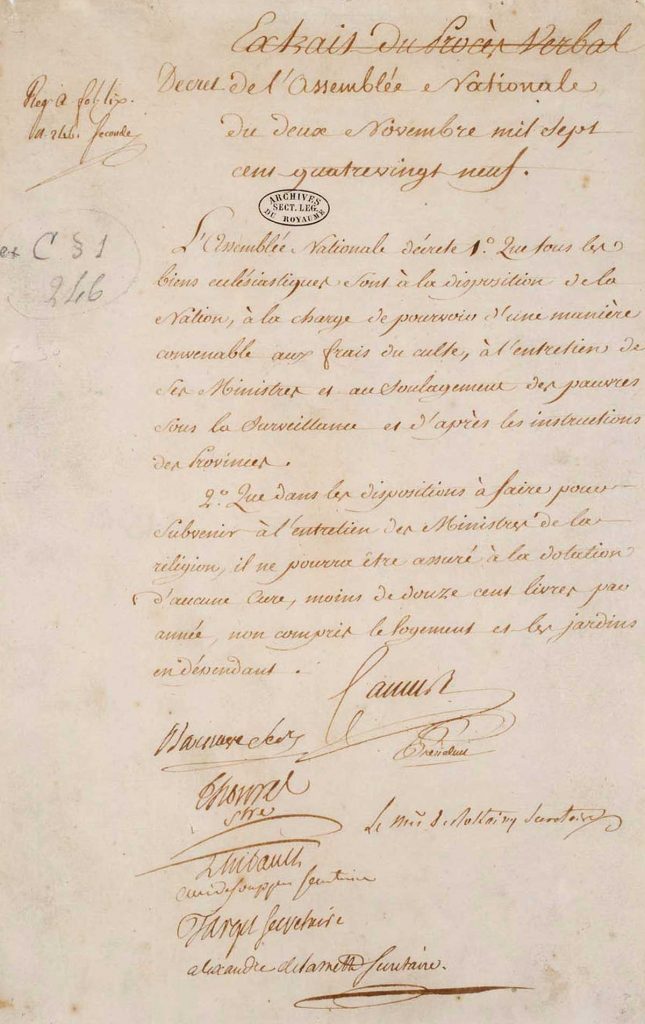

2 novembre 1789 : Les biens du clergé sont nationalisés

Les propriétés de l’Église deviennent des biens nationaux par décret de l’Assemblée Nationale, à charge pour l’État de subvenir à l’entretien du clergé.