Dimanche 19 novembre 1893, 8h00

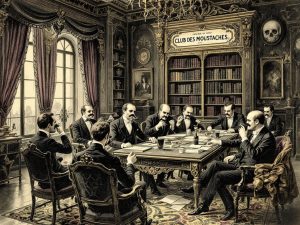

Cette matinée dominicale s’ouvre sur une orchestration minutieuse de nos préparatifs, chacun de nous assumant une mission spécifique dans l’attente de cette soirée cruciale qui déterminera le sort du jeune Barlas. Tandis que je me dirige vers les salons feutrés du Club des Moustaches pour parfaire ma connaissance des subtilités politiques ottomanes, mes compagnons s’apprêtent à affronter les réalités bien plus prosaïques mais non moins périlleuses de la reconnaissance du terrain d’échange.

L’ironie de cette répartition des tâches ne m’échappe pas : pendant que je savoure l’atmosphère raffinée de notre confrérie internationale, sirotant un café turc d’une finesse exquise dans des salons où l’art français se mêle harmonieusement aux raffinements orientaux, Alfred, Hervé, Églantine et Robie, guidés par Toprak, s’aventurent dans les quartiers les plus interlopes de Constantinople pour évaluer les dangers qui nous guettent.

C’est vers neuf heures que la petite troupe menée par Toprak atteint enfin les quais désignés pour l’échange nocturne. Mes compagnons me rapporteront plus tard les détails de cette expédition matinale, et leurs récits me révéleront l’ampleur des défis tactiques qui nous attendent.

La descente vers les quais de la Corne d’Or s’effectue le long d’une côte parsemée de ces embarcations typiquement ottomanes que l’on nomme caïques. Ces esquifs élégants, aux lignes effilées qui évoquent de grands cygnes posés sur l’eau sombre du Bosphore, constituent l’un des spectacles les plus caractéristiques de Constantinople. Leurs coques vernies reflètent les premiers rayons du soleil matinal, créant un kaléidoscope de lumières dorées qui transforme momentanément cette reconnaissance périlleuse en promenade pittoresque.

Mais cette beauté superficielle ne saurait masquer longtemps la nature véritable des lieux vers lesquels nos explorateurs se dirigent. Car les abords des docks de Kasim Pacha, cette section particulière du port qui nous intéresse, révèlent rapidement leur caractère sordide et mal famé. Les ruelles qui serpentent entre les entrepôts exhalent cette puanteur caractéristique des quartiers portuaires : mélange écœurant de poisson avarié, de cordages moisis et de cette crasse humaine que les années d’activité commerciale déposent inexorablement sur les pavés et les façades.

Dans un tel environnement, que pouvons-nous espérer une fois la nuit tombée ? Cette question lancinante traverse l’esprit de mes compagnons tandis qu’ils progressent avec une prudence croissante entre les débris de caisses éventrées et les flaques d’eau croupie qui jalonnent leur parcours.

La population qui gravite autour de ces installations portuaires observe leur passage avec cette curiosité méfiante que manifestent les autochtones face aux intrus venus d’ailleurs. Les travailleurs turcs, reconnaissables à leurs vêtements de labeur et à leurs visages burinés par les années de dur labeur, lèvent vers eux des regards où se mêlent intérêt et suspicion. Ces hommes, habitués aux va-et-vient de la marchandise et des négociants orientaux, ne savent manifestement que penser de cette délégation européenne qui arpente leurs territoires avec un air d’inspection qui ne trompe personne.

Heureusement, l’affluence demeure modérée en cette matinée dominicale. Quelques ouvriers seulement vaquent à leurs occupations, accompagnés de pêcheurs qui réparent leurs filets avec cette patience millénaire que confère la familiarité avec les caprices de la mer. Cette relative tranquillité permet à nos éclaireurs de circuler sans provoquer d’attroupement, mais elle rend d’autant plus visibles leurs moindres gestes et déplacements.

C’est dans ce contexte d’observation mutuelle qu’Hervé déploie ses talents de détective pour identifier les positions stratégiques susceptibles de nous avantager lors de la confrontation nocturne. Son œil exercé repère rapidement plusieurs possibilités d’accès aux toitures environnantes, ces postes d’observation surélevés qui pourraient nous permettre de surveiller les mouvements de nos adversaires sans être nous-mêmes détectés.

Alfred, avec son pragmatisme d’ingénieur, évalue lui aussi positivement les possibilités tactiques qu’offre cette configuration urbaine. Les nombreuses caches disponibles entre les entrepôts, les recoins sombres ménagés par l’architecture portuaire anarchique, les passages discrets qui serpentent entre les bâtiments – tout cela constitue à ses yeux un terrain propice à une embuscade soigneusement orchestrée.

Mais c’est compter sans la perspicacité militaire de Robie, dont l’expérience des affrontements lui permet d’identifier immédiatement les faiblesses de cette position apparemment avantageuse. Notre pugiliste, loin de partager l’optimisme de ses compagnons, dresse un inventaire méthodique de tous les paramètres qui échappent totalement à notre contrôle.

Car par où Nisra et ses complices arriveront-ils exactement ? Cette question fondamentale demeure sans réponse, et l’étendue de la zone portuaire multiplie les axes d’approche possibles. Viendront-ils par la mer, débarquant discrètement d’une embarcation anonyme parmi tant d’autres ? Ou préféreront-ils l’approche terrestre, surgissant des ruelles tortueuses qui débouchent sur les quais ? Cette incertitude fondamentale transforme notre préparation tactique en une gageure aux paramètres trop nombreux pour être maîtrisés.

L’horaire même de leur arrivée constitue un autre facteur d’inquiétude. Respecteront-ils l’heure convenue, se présentant ponctuellement au rendez-vous fixé ? Ou choisiront-ils de nous devancer, installant leur propre dispositif de surveillance bien avant l’heure prévue ? Cette dernière hypothèse, que la prudence commande d’envisager sérieusement, transformerait notre propre reconnaissance en un exercice potentiellement suicidaire.

“Il y a beaucoup trop de variables incontrôlables,” confiera plus tard Robie avec cette gravité qui caractérise ses analyses stratégiques. “Nous naviguons à l’aveuglette dans une configuration où tous les avantages semblent profiter à nos adversaires.”

Cette lucidité tactique, si démoralisante soit-elle, reflète une vérité que mes compagnons moins expérimentés commencent seulement à entrevoir. Nous ne sommes pas des professionnels de l’action clandestine, mais des amateurs projetés dans un univers dont nous ignorons les codes et les pièges. Cette prise de conscience progressive jette une ombre grandissante sur l’optimisme initial d’Alfred et Hervé.

Mais c’est Églantine qui manifeste la réaction la plus troublante face à ces lieux sinistres. Dès les premiers instants de leur exploration, elle développe un malaise profond qui dépasse largement les considérations tactiques pour toucher aux racines mêmes de son être sensible. Cette femme, dont les facultés extrasensorielles se sont révélées si précieuses dans nos affrontements passés, semble percevoir dans cette atmosphère portuaire des menaces que ses compagnons ne distinguent pas encore.

“Je ne me sens pas en sécurité,” murmure-t-elle avec une angoisse croissante qui transparaît dans sa voix habituellement si maîtrisée. “Nous ne sommes pas à notre place ici. Je me sens comme un chien dans un jeu de quilles.”

Cette métaphore, si imagée soit-elle, exprime parfaitement le sentiment d’inadéquation qui l’envahit progressivement. Car au-delà de l’inconfort social que provoque leur présence européenne dans cet environnement typiquement ottoman, Églantine perçoit manifestement quelque chose de plus profond, de plus menaçant, qui émane de ces lieux eux-mêmes.

Les regards de plus en plus insistants et soupçonneux des ouvriers et pêcheurs présents accentuent ce malaise jusqu’à le rendre physiquement insupportable. Ces hommes, d’abord simplement curieux face à cette intrusion inhabituelle, commencent à manifester une hostilité latente qui transforme leur surveillance passive en menace potentielle. Leurs échanges à voix basse en turc, leurs conciliabules discrets mais visibles, leurs déplacements qui semblent progressivement encercler le petit groupe – tous ces signes convergent vers une escalade que la prudence commande d’éviter.

C’est donc d’un commun accord, et avec un soulagement manifeste de la part d’Églantine, que nos éclaireurs décident d’écourter cette reconnaissance matinale. Cette retraite stratégique, si elle prive notre préparation de certains détails qui auraient pu s’avérer précieux, préserve surtout notre groupe des complications diplomatiques qui auraient pu naître d’une confrontation prématurée avec la population locale.

Le retour à la résidence du professeur Demir s’effectue dans une atmosphère lourde de préoccupations contradictoires. Mes compagnons, que je retrouve vers onze heures après ma propre visite au Club des Moustaches, portent sur leurs visages cette expression caractéristique de ceux qui viennent de mesurer l’ampleur des difficultés qui les attendent.

Le débriefing de leur expédition matinale révèle rapidement l’ambiguïté de leurs conclusions. D’un côté, les observations d’Alfred et Hervé confirment l’existence de positions tactiques exploitables, ces cachettes et postes d’observation qui pourraient nous conférer certains avantages lors de la confrontation nocturne. Mais d’un autre côté, l’analyse de Robie met cruellement en évidence les limites de notre contrôle sur les événements à venir.

Cette dualité entre optimisme tactique et réalisme stratégique crée immédiatement des tensions au sein de notre groupe. Car si nous devons agir malgré l’incertitude – l’alternative étant d’abandonner le jeune Barlas à son sort tragique -, nous ne pouvons pour autant ignorer les risques considérables que nous encourons tous.

Mais c’est l’obstination d’Hervé concernant sa mésaventure financière au Péra Palace qui va déclencher la première véritable crise de notre matinée. Notre détective, manifestement incapable de comprendre la nature de son erreur, ne parvient pas à détacher son esprit de ces cent cinquante livres qu’il considère comme gaspillées à cause de notre “entêtement” à rester chez les Demir.

“Cette somme astronomique,” ressasse-t-il avec une obstination qui confine à la manie, “perdue pour les plus belles suites de Constantinople ! J’avais pourtant bien fait les choses, nous aurions été logés comme des princes ! Je ne comprends pas pourquoi vous avez refusé ce confort !”

Cette incompréhension totale de la gravité culturelle de son geste éveille rapidement mon tempérament soupe au lait, cette propension à l’emportement que mes proches me reprochent régulièrement mais que je peine à maîtriser dans les situations de stress. Car ce qui m’exaspère, c’est précisément qu’Hervé persiste à croire qu’il a bien agi ! Il ne voit que l’aspect matériel là où nous avons frôlé l’incident diplomatique majeur !

“Hervé !” m’exclamé-je avec une véhémence que j’aurais préféré pouvoir contenir, “tu ne comprends donc toujours pas l’affront que tu as fait au professeur Demir ? En réservant ces chambres, tu as insulté son hospitalité ! C’est un code d’honneur oriental que tu as bafoué !”

Robie, manifestant cette solidarité qui le caractérise dans les moments de crise, appuie mes remontrances avec sa détermination habituelle. Sa voix, durcie par l’expérience des quartiers difficiles, ne souffre aucune équivoque : “Il faut que tu comprennes qu’en refusant l’hospitalité d’un hôte, tu l’humilies publiquement ! Et nous avons besoin de tout sauf de cela en ce moment ! Arrête de regretter ces maudites chambres !”

Cette double pression finit par ramener Hervé à la raison, mais non sans avoir créé une atmosphère de tension qui empoisonne immédiatement nos débats stratégiques. Car c’est précisément à ce moment que survient la confrontation que je redoutais depuis notre arrivée : l’affrontement direct avec Toprak et Rana concernant nos plans de sauvetage.

C’est Rana qui, d’emblée, prend les rênes de cette confrontation explosive avec nos projets de sauvetage. La jeune femme, rongée par l’angoisse que lui cause l’enlèvement de son jeune frère, manifeste une détermination inflexible qui balaye toutes nos suggestions tactiques. Sa détresse émotionnelle, parfaitement légitime au regard des circonstances, se traduit par un rejet systématique de nos plans qu’elle juge tous trop dangereux pour la vie de Barlas.

“Vos plans mettent notre frère en péril !” s’exclame-t-elle avec cette véhémence que confère la douleur fraternelle. “Vous improvisez des stratégies hasardeuses qui risquent de lui coûter la vie ! Vous ne comprenez pas que sa sauvegarde n’est manifestement pas votre véritable priorité !”

Cette accusation, si injuste soit-elle, me transperce le cœur avec la précision d’une lame acérée. Car comment cette jeune femme peut-elle douter de notre engagement sincère dans le sauvetage de son frère ? Cette remise en cause de nos motivations profondes éveille en moi une indignation que je peine à contenir.

Toprak, moins véhément que sa sœur mais non moins opposé à nos méthodes, renchérit avec une amertume contenue : “Chacune de vos propositions expose Barlas à des risques mortels ! Comment pouvez-vous envisager de si sang-froid des plans où sa survie devient une variable secondaire ?”

Ces reproches révèlent une incompréhension fondamentale entre notre pragmatisme forcé et leur désespoir émotionnel. Car nous ne naviguons pas dans l’idéal, mais dans le royaume du possible, où toute action comporte ses risques et ses sacrifices potentiels.

“Je regrette de ne pas être mon ancêtre en ce moment,” confessé-je avec une amertume qui surprend mes compagnons. “Lui aurait sûrement su comment s’organiser face à une situation de ce type. Mais nous devons composer avec nos moyens limités.”

Ma propre vexation, alimentée par cette avalanche de critiques que je juge profondément injustes au regard de nos efforts sincères, me pousse vers une réaction d’orgueil blessé. Car si je comprends parfaitement leur détresse, l’injustice de leurs accusations concernant nos priorités éveille cette susceptibilité qui constitue l’un de mes défauts les plus tenaces.

“Soit !” finis-je par déclarer avec une lassitude teintée d’amertume, “puisque tous nos plans sont systématiquement rejetés comme insuffisamment sûrs, je vous laisse proposer vos propres solutions miracles !”

Cette retraite sur mes positions reflète autant ma vexation personnelle que ma lassitude face à la stérilité de ces échanges. Car nous ne pouvons leur offrir que des certitudes relatives dans un univers d’incertitudes absolues.

Rana, refusant de se laisser amadouer, maintient sa position avec une inflexibilité qui révèle l’ampleur de son désespoir : “Nous n’accepterons aucun plan qui compromette la sécurité de Barlas ! Sa vie vaut plus que tous vos stratagèmes aventureux !”

Cette impasse ne trouve finalement d’issue que dans un compromis temporaire qui satisfait mal toutes les parties. Face à l’impossibilité de réconcilier nos approches pragmatiques et leurs exigences sécuritaires, nous convenons d’un armistice précaire qui reporte la résolution de nos différends.

“Nous reprendrons cette discussion après notre entrevue avec le Sultan,” déclaré-je avec une fermeté qui masque mal ma frustration. “Peut-être cette audience nous ouvrira-t-elle de nouvelles perspectives.”

Cette promesse de rediscussion ultérieure apaise momentanément les tensions sans résoudre le conflit de fond. Car nous demeurons convaincus de la validité de notre approche, tandis que Rana et Toprak persistent à la considérer comme insuffisamment protectrice pour leur jeune frère.

Cette trêve fragile, si elle nous permet de poursuivre nos préparatifs, laisse planer sur notre groupe l’ombre d’un désaccord qui pourrait resurgir avec une violence décuplée.

L’intervention de Selin Demir, qui nous apporte gracieusement du thé d’une qualité remarquable, offre une pause bienvenue dans cette matinée chargée de tensions. Cette femme d’une distinction raffinée, consciente des difficultés que traverse notre petit groupe, manifeste cette générosité naturelle qui caractérise l’hospitalité ottomane dans ses plus nobles expressions.

Mais c’est précisément à ce moment que se produit un incident qui révèle une fois de plus notre méconnaissance des codes sociaux locaux. Certains de mes compagnons, que la délicatesse m’interdit de nommer explicitement, commettent l’imprudence de réclamer de l’alcool à cette heure matinale, manifestant ainsi une méconnaissance totale des traditions ottomanes en matière d’hospitalité.

La réaction de Selin face à cette demande intempestive constitue un spectacle d’une éloquence muette. Ses yeux s’écarquillent comme des billes, reflétant une stupéfaction qui confine à l’incrédulité. Car réclamer de l’alcool en pleine matinée dominicale, dans une demeure musulmane respectable, équivaut à une transgression culturelle de la plus haute gravité.

Cette nouvelle bourde diplomatique, succédant à l’incident du Péra Palace, éveille en moi une exaspération que je peine à dissimuler. N’en puis-je plus de ces maladresses répétées qui compromettent nos relations avec nos hôtes ! Cette accumulation d’impairs révèle une incapacité collective à saisir les subtilités d’un environnement culturel pourtant crucial pour le succès de notre mission.

Préférant éviter une nouvelle confrontation avec mes compagnons, je choisis de les laisser se débrouiller avec les conséquences de leur gaucherie, me concentrant plutôt sur les préparatifs de notre audience imminente avec le Sultan. Car cette rencontre, d’une importance capitale pour l’avenir de notre entreprise, exige une préparation minutieuse qui ne tolère aucune approximation.

C’est dans ce contexte que je me permets d’exposer à l’ensemble du groupe les exigences protocolaires de notre entrevue avec Abdul Hamid II. Cette démarche pédagogique, rendue nécessaire par les bévues répétées de la matinée, vise à éviter que de nouvelles maladresses ne viennent compromettre cette opportunité diplomatique exceptionnelle.

“Nous devons être sur notre trente et un,” insisté-je avec une gravité qui ne souffre aucune désinvolture. “Nous allons rencontrer un Sultan, et ce n’est pas rien. Le protocole ottoman exige un respect scrupuleux des codes vestimentaires et comportementaux.”

Cette mise au point, si évidente qu’elle puisse paraître, s’avère néanmoins indispensable au regard des incidents précédents. Car nous ne pouvons nous permettre le luxe d’une nouvelle bourde diplomatique face à un souverain dont le soutien pourrait s’avérer crucial dans notre lutte contre les forces occultes qui menacent Constantinople.

Mais c’est ma tentative d’aborder la question délicate de la tenue féminine d’Églantine qui va déclencher l’incident le plus embarrassant de cette matinée déjà riche en maladresses. Car dans mon souci de la préparer aux attentes esthétiques du Sultan, je commets l’erreur monumentale de suggérer que sa silhouette pourrait gagner à être affinée par le port d’un corset.

“Églantine,” déclaré-je avec une maladresse dont je ne mesure pas immédiatement la portée, “le Sultan est un homme moderne à qui cela ne dérange pas de voir une très belle femme comme vous les cheveux libres, sans foulard. Mais il apprécie tout particulièrement les femmes à la taille fine…”

Les mots s’étranglent dans ma gorge lorsque je perçois le regard que me lance Églantine, ce feu glacé qui transforme instantanément ses yeux gris-vert en lames acérées. Son expression, mélange de stupéfaction et d’indignation, me révèle brutalement l’énormité de ma bévue. Car en suggérant qu’elle pourrait bénéficier d’un artifice pour affiner sa silhouette, j’ai implicitement remis en question sa beauté naturelle !

“Sous-entendriez-vous que je n’ai pas la taille fine ?” articule-t-elle avec cette voix glaciale qui présage des orages les plus terribles.

Cette question, formulée avec une précision chirurgicale qui ne laisse aucune échappatoire, me plonge dans un abîme de confusion et d’embarras. Comment ai-je pu commettre une telle gaucherie avec une femme dont la beauté éthérée constitue l’un des charmes les plus évidents ? Cette maladresse révèle chez moi une méconnaissance affligeante des susceptibilités féminines qui me couvre de honte.

Ne sachant comment me sortir proprement de ce guêpier de ma propre création, je choisis la seule solution qui préserve ce qui me reste de dignité : la retraite immédiate et inconditionnelle. Cette fuite, si peu glorieuse soit-elle, me permet au moins d’éviter d’aggraver une situation déjà suffisamment délicate.

Pourtant, malgré cette débâcle diplomatique, je comprends qu’Églantine, en femme intelligente qu’elle est, saisira parfaitement l’enjeu de cette audience et adaptera sa tenue en conséquence. Le port d’un corset, suggéré si maladroitement, ne relève pas de la coquetterie mais de la stratégie diplomatique dans un contexte où la séduction pourrait servir nos intérêts collectifs.

13h00

L’arrivée au palais impérial transforme instantanément notre perception de la grandeur ottomane. Cette architecture, qui marie avec un bonheur exceptionnel les traditions byzantines, les innovations ottomanes et certaines influences européennes récentes, déploie sous nos yeux éblouis un spectacle d’une somptuosité qui dépasse nos attentes les plus audacieuses.

Les salons dans lesquels nous sommes introduits révèlent un raffinement qui rivalise avec celui de Versailles, tout en conservant cette personnalité orientale qui fait le charme incomparable de l’art ottoman. Les tapis d’Ispahan aux motifs d’une complexité géométrique fascinante côtoient des meubles marquetés dont l’ornementation témoigne d’un savoir-faire artisanal millénaire. Les plafonds à caissons, ornés de dorures qui captent et réfléchissent la lumière selon des angles savamment calculés, créent cette atmosphère de richesse et de puissance qui sied parfaitement à la résidence d’un souverain.

Mais c’est l’apparition du Sultan Abdul Hamid II lui-même qui constitue le moment le plus saisissant de cette journée mémorable. L’homme qui s’avance vers nous avec cette prestance naturelle que confère l’exercice du pouvoir absolu dégage immédiatement une aura de sérénité et de maîtrise qui force le respect.

Sa silhouette, d’une élégance parfaite dans un costume qui mêle harmonieusement les traditions ottomanes et les innovations européennes, exprime cette synthèse culturelle qui caractérise l’Empire ottoman à la fin de ce XIXe siècle. Son regard, d’une acuité qui ne laisse rien échapper, nous jauge tour à tour avec cette perspicacité que développent les souverains habitués à déchiffrer les intentions cachées de leurs interlocuteurs.

“Sa Majesté possède cette sérénité à toute épreuve qui caractérise les grands monarques,” songerai-je plus tard en repensant à cette première impression. “Une prestance naturelle qui transforme chacun de ses gestes en manifestation de l’autorité impériale.”

Nos présentations successives s’effectuent selon le protocole ottoman le plus strict, chacun de nous rendant au Sultan les honneurs qui lui sont dus selon son rang et sa position dans notre petit groupe. Cette cérémonie, d’une solennité parfaite, établit d’emblée le cadre de notre entretien dans le respect mutuel qui caractérise les relations diplomatiques entre égaux.

Mais c’est dès les premières minutes de notre conversation que se révèle la complexité redoutable de l’exercice auquel nous nous trouvons confrontés. Car le Sultan Abdul Hamid II possède manifestement une maîtrise de l’art conversationnel qui dépasse largement mes compétences journalistiques, si développées soient-elles dans d’autres contextes.

L’entretien s’avère immédiatement compliqué, très compliqué même, car notre hôte impérial manifeste une capacité déconcertante à diriger les échanges selon ses propres priorités, indépendamment de mes tentatives pour orienter la discussion vers les sujets qui m’intéressent. Cette virtuosité diplomatique, acquise au cours de décennies d’exercice du pouvoir, révèle rapidement mes propres limites dans un domaine où l’expérience ne se supplée par aucun talent naturel.

Plus troublant encore, le Sultan se révèle remarquablement bien renseigné sur notre groupe et nos activités récentes. Cette connaissance précise de nos faits et gestes, qui dépasse largement ce que pourrait révéler une simple surveillance de routine, suggère l’existence de réseaux d’information d’une efficacité redoutable. Comment un souverain, si puissant soit-il, peut-il disposer de renseignements aussi détaillés sur des étrangers arrivés la veille dans son empire ?

Mais c’est surtout l’attention particulière qu’il porte à Églantine qui va dominer l’ensemble de notre entretien, transformant mes tentatives diplomatiques en un exercice de frustration croissante. Car chaque fois que je m’efforce d’orienter la conversation vers mes objectifs journalistiques ou politiques, le Sultan revient inexorablement vers ma compagne, lui prodiguant ces attentions galantes qui révèlent un homme sensible au charme féminin.

Cette fascination impériale pour Églantine, si flatteuse soit-elle pour notre groupe, complique singulièrement ma mission diplomatique. Car comment retenir l’attention d’un souverain dont les regards convergent systématiquement vers la beauté éthérée de ma compagne ? Cette situation, tout à fait imprévisible lors de nos préparatifs, transforme mon rôle de négociateur principal en simple figurant d’une cour dont je ne maîtrise plus le script.

“Je galère fortement dans cet exercice où il excelle et me surclasse largement,” dois-je confesser avec une amertume que je m’efforce de dissimuler. “Il possède toutes les cartes maîtresses, tandis que je ne détiens aucun avantage négociable dans cette joute diplomatique.”

Cette prise de conscience de mon infériorité tactique dans ce domaine constitue une leçon d’humilité particulièrement douloureuse pour un homme habitué à maîtriser les situations conversationnelles. Mais elle me révèle également l’ampleur du défi que représente la diplomatie internationale face à des interlocuteurs rompus à tous les subterfuges de leur art.

C’est néanmoins dans ce contexte défavorable que je parviens finalement à placer ma proposition principale : l’offre d’une tribune ouverte dans “La Justice”, le journal de Georges Clemenceau. Cette suggestion, fruit de mes réflexions matinales au Club des Moustaches, constitue mon atout majeur dans cette négociation déséquilibrée.

“Votre Majesté,” déclaré-je en mobilisant toute mon éloquence journalistique, “l’opinion française, souvent mal informée des réalités ottomanes, bénéficierait grandement d’un éclairage direct de votre part. Une tribune dans ‘La Justice’ vous permettrait de vous exprimer sans les filtres déformants de la diplomatie traditionnelle.”

Le moment qui suit cette proposition constitue l’un des plus tendus de notre entretien. Car l’acceptation ou le refus du Sultan déterminera non seulement le succès de ma mission diplomatique, mais également l’avenir de nos relations avec l’Empire ottoman. Cette pause, qui ne dure que quelques secondes mais me paraît une éternité, suspend notre destinée collective au bon vouloir d’un monarque dont les motivations m’échappent encore largement.

Roulement de tambours, suspens insoutenable… Et finalement, oui ! L’acceptation impériale me soulage d’un poids considérable et valide enfin mes efforts diplomatiques. Cette victoire, si modeste soit-elle au regard des difficultés de l’entretien, constitue néanmoins un succès tangible qui justifie nos efforts préparatoires.

“Nous organiserons des entrevues détaillées pour réaliser cette tribune,” confirme le Sultan avec cette affabilité qui caractérise les souverains satisfaits. “Cette collaboration pourrait effectivement servir les intérêts mutuels de nos deux nations.”

Mais c’est l’évocation de l’absence d’Eugène qui va révéler un aspect inattendu de la personnalité impériale. Car le Sultan manifeste une déception sincère de ne pouvoir rencontrer notre photographe amateur, exprimant son intérêt pour ces innovations techniques qui révolutionnent l’art du portrait. Cette passion pour la modernité technologique, confirmant les informations recueillies au Club des Moustaches, révèle un souverain en phase avec son époque.

L’attention que porte ensuite Abdul Hamid II à Robie confirme cette ouverture d’esprit remarquable. Car loin de dédaigner les activités pugilistiques comme indignes d’un souverain, il manifeste un intérêt sincère pour les exploits sportifs de notre boxeur, allant jusqu’à lui proposer de prolonger son séjour pour organiser des démonstrations dans les gymnases impériaux.

“Votre réputation nous a précédés,” déclare-t-il à Robie avec cette courtoisie qui honore sa grandeur d’âme. “Nous serions honorés de vous compter parmi nos invités pour une période plus longue.”

Cette proposition, flatteuse pour notre compagnon, soulève néanmoins des difficultés pratiques insurmontables. Car notre mission ne nous permet pas d’envisager un prolongement de séjour, quelles qu’en soient les compensations honorifiques. Robie, avec sa franchise habituelle, décline poliment cette offre généreuse en expliquant les contraintes temporelles qui pèsent sur notre groupe.

C’est à ce moment précis que je commets l’erreur diplomatique la plus grave de notre entretien. Dans ma volonté de justifier notre refus sans paraître discourtois, j’évoque maladroitement l’existence du prince Ramazan et notre implication dans des affaires qui le concernent indirectement.

“Votre Majesté comprendra que certaines… préoccupations locales… retiennent notre attention,” balbutiai-je avec une gaucherie qui trahit immédiatement mon trouble. “Des questions impliquant des membres de… de votre entourage dynastique…”

Les mots s’étranglent dans ma gorge lorsque je perçois le changement d’expression qui s’opère sur le visage impérial. Cette transformation, subtile mais indéniable, révèle que je viens de toucher à un sujet d’une délicatesse extrême. La mention du prince Ramazan, cet exilé syphilitique allié à Nisra, éveille manifestement des susceptibilités que ma diplomatie approximative n’avait pas anticipées.

Le silence qui suit ma déclaration constitue l’un des moments les plus pénibles de notre audience. Car je réalise progressivement que j’ai peut-être compromis l’ensemble de nos négociations par cette allusion malheureuse à des questions dynastiques que la prudence commandait d’éviter. Cette gaffe potentielle me plonge dans un abîme d’anxiété qui menace de paralyser mes facultés conversationnelles.

Heureusement, c’est Églantine qui va sauver notre situation par une intervention d’une habileté consommée. Comprenant intuitivement que notre entretien s’enlise dangereusement et que nous risquons de repartir sans informations cruciales, elle prend la décision courageuse de “mettre les pieds dans le plat” en révélant ouvertement les motivations de notre présence à Constantinople.

“Votre Majesté,” déclare-t-elle avec cette grâce naturelle qui caractérise sa prise de parole, “peut-être serait-il plus simple d’expliquer franchement les raisons de notre voyage et les événements qui nous ont menés jusqu’à votre empire.”

Cette franchise stratégique, risquée mais nécessaire, transforme immédiatement la dynamique de notre entretien. Car en abandonnant les circonlocutions diplomatiques qui nous menaient nulle part, Églantine ouvre la voie à un échange plus direct et potentiellement plus fructueux.

Notre récit, délivré par fragments successifs et avec les précautions que commande la prudence, révèle progressivement l’ampleur de notre quête. Les événements de Londres, notre voyage mouvementé dans l’Orient Express, notre traque du culte depuis l’Angleterre jusqu’aux rivages du Bosphore – tous ces éléments composent une narration d’une complexité fascinante qui captive visiblement l’attention impériale.

Le Sultan, manifestant cette virtuosité conversationnelle qui le caractérise, nous tire habilement les vers du nez, extrayant de notre récit les détails significatifs sans jamais paraître indiscret ou inquisiteur. Cette technique, perfectionnée au cours de décennies de pratique diplomatique, nous amène à révéler bien plus d’informations que nous n’en avions initialement l’intention.

Mais c’est la réaction impériale face aux aspects occultistes de notre aventure qui révèle la véritable complexité de notre interlocuteur. Car si Abdul Hamid II manifeste ostensiblement un scepticisme poli concernant nos allégations surnaturelles, certains détails de son comportement trahissent une connaissance plus approfondie de ces questions qu’il ne veut bien l’admettre.

“Ces histoires de sorcellerie,” déclare-t-il avec un sourire qui se veut rassurant, “relèvent manifestement du domaine de l’imaginaire. Mais l’existence de malfaiteurs exploitant la crédulité populaire ne fait malheureusement aucun doute.”

Cette distinction subtile entre l’occultisme authentique et sa récupération criminelle révèle un esprit politique habitué à naviguer entre vérité publique et réalités cachées. Plus troublant encore, ses dénégations concernant sa connaissance de Nisra “la Fille du Destin” s’accompagnent de micro-expressions qui trahissent manifestement un mensonge diplomatique.

Car lorsque nous évoquons cette mystérieuse figure, le regard impérial vacille imperceptiblement, révélant que ce nom ne lui est pas aussi étranger qu’il affecte de le croire. Cette dissimulation, si habile soit-elle, suggère que le Sultan connaît effectivement cette femme – sans doute pour sa beauté légendaire plutôt que pour ses activités occultes, ce qui expliquerait sa réticence à l’avouer publiquement.

C’est néanmoins sur la question du sauvetage du jeune Barlas que notre entretien trouve finalement son terrain d’entente le plus solide. Car dès que nous orientons la conversation vers notre loyauté envers le professeur Demir et notre détermination à sauver son fils, l’attitude impériale se transforme radicalement.

“Le professeur Demir,” confirme le Sultan avec une chaleur non feinte, “jouit de notre plus haute estime. Cet érudit honoré par sa science mérite tout notre respect et notre soutien.”

Cette reconnaissance de la valeur intellectuelle de notre hôte ouvre immédiatement des perspectives plus favorables pour notre entreprise. Car si le Sultan ne peut croire – ou feint de ne pas croire – aux aspects surnaturels de notre quête, il comprend parfaitement les enjeux humains du drame qui frappe la famille Demir.

“Nous ne pouvons agir officiellement dans cette affaire,” précise-t-il avec cette prudence qui caractérise les grands dirigeants, “mais nous vous assurons de notre soutien inconditionnel pour le sauvetage de cet enfant innocent.”

Cette promesse, si diplomatiquement formulée soit-elle, constitue une garantie précieuse pour notre action nocturne. Car elle nous assure qu’en cas de complications judiciaires consécutives à notre intervention, nous pourrons espérer la compréhension bienveillante des autorités ottomanes. Cette protection tacite représente un atout considérable dans une entreprise où la légalité de nos méthodes pourrait être questionnée.

Mais c’est l’invitation finale du Sultan qui transforme véritablement les perspectives de notre séjour stambouliote. Car Abdul Hamid II nous convie à un bal au palais le lendemain soir, honneur insigne qui nous ouvre les portes de la haute société ottomane.

“Cette invitation,” comprends-je immédiatement, “nous permettra de rencontrer le mystérieux Prince Puzzle dans un cadre officiel, offrant enfin l’opportunité de jauger personnellement ce personnage énigmatique.”

Cette perspective enrichit considérablement nos options stratégiques, car elle nous permettra d’évaluer les véritables motivations de Jean Floressas des Esseintes dans un environnement où les masques sociaux révèlent parfois plus que les confidences privées.

Notre retour à la résidence du professeur Demir s’effectue dans une atmosphère de satisfaction mêlée d’appréhension. Car si notre audience impériale constitue incontestablement un succès diplomatique, elle ouvre également des perspectives qui dépassent largement nos objectifs initiaux.

Le bilan de cette journée révèle un mélange d’avancées significatives et de défis nouveaux qui redéfinissent les contours de notre mission stambouliote. D’un côté, nous avons obtenu le soutien tacite du Sultan pour notre action de sauvetage, établi les bases d’une collaboration journalistique prometteuse, et gagné l’accès aux cercles les plus fermés de la société ottomane.

Mais d’un autre côté, nous demeurons confrontés aux incertitudes tactiques de notre intervention nocturne, aux mystères entourant les véritables motivations du Prince Puzzle, et surtout à cette question lancinante qui hante tous nos efforts : parviendrons-nous à sauver le jeune Barlas sans compromettre définitivement notre mission principale ?

Cette interrogation, qui résume tous nos dilemmes moraux et stratégiques, accompagnera nos préparatifs finaux en vue de cette soirée cruciale qui déterminera peut-être le sort de notre quête collective.